季語道楽(32)「歳時記」という文字はないものの 坂崎重盛

前回、タイトルには「歳時記」という言葉は入っているものの、まったく(か、ほとんど)俳句そのものとは関係のない“歳事記本”のことについてふれた。「歳時記」とあると、つい手を出してしまう、ぼくの歳時記フェチを告白しつつ。

しかし、逆のパターンもある。「歳時記」とタイトルに表示されていないものの、実際には、春夏秋冬、新年の季節ごとの自然や生活、また折々の年中行事のことが語られ、さらに、例句が示されている書物。いつのまにか、そんな類いの本が他の歳時記本に混ざって、ざっと取り出しただけでも、五、六冊。

いずれもエッセー、随想としても名手と思われる執筆者によるもので、興がそそられる。例えば、

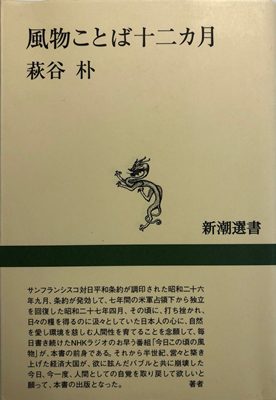

- 『風物ことば十二カ月』(萩谷 朴 一九九八年 新潮選書)

-

風物ことば十二か月 著:萩谷朴 新潮選書

この萩谷朴(はぎたに ぼく)という著者の本は、いままで一冊も手にした

ことがない。本の袖の著者略歴を見る。一九一七年大阪市の生まれ。東京大学文学部、国文科卒。二松学舎大学教授他で教鞭をとる。『土佐日記』『紫式部日記』等中世日記文学専攻。

知らない著者のはずだ。平安王朝の女人による日記文学の世界など、ほとんど、いや、まったく無縁な読書生活をしてきたのだから。それに雅やかな王朝の貴族の生活と、のちの、武士や町人の滑稽や諧謔を旨とした俳諧の世界とはギャップがありすぎる。

本文を読みはじめる前に、表1と表4の文章によって、この本のあらましを得る。ぼくは、本の帯のコピーや、表紙、表紙裏に示されている、いわゆる“売りコピー”を読むのが好きで、そこに、その本を生み出した編集者の思いや、センス、力量を味わうことにしている。ま、本読みとしては邪道かもしれませんが。

で、この『風物ことば十二カ月』、戦後の「打ち碎かれ、日々の糧を得るのに汲々としていた日本人の心に、自然を愛し環境を慈しむ人間性を育てることを念願して、毎日書き続けたNHKラジオのお早う番組『今日この頃の風物』が、本書の前身である」という。

そうでしたか……、ラジオ番組のための原稿が元となっていたわけですね。そして、「経済大国が、欲に眩んだバブルと共に崩壊した今日、今一度、人間としての自覚を取り戻してほしいと願って」の出版となった由。

多分、担当編集者による表1の、志のあるコピーに対し、表4、俳人・中原道夫氏による紹介は、さすがに、ゆったりとくつろいだ口調。一部、引用させていただきます。

その柔らかな語り口から、どこか辻嘉一氏の「美味三昧」を彷彿とするも

のがある。小見出しを見ていても、何かの句の酒肴が並べてある趣で愉

しい。「焼野の雉子(きぎす)」「濁り鮒とごみ鯰」「お彼岸さん」といっ

た具合。(中略)しみじみと日本古来の、紛れもない文化の匂いが漂っ

てくる。

とあり、つぎの締めが、さすが俳人ならではの一節となる。

季語の“本意”などという言葉も実は、この深い洞察力、体験の中にこそ

棲んでいるのだと思われる。

その『風物ことば十二カ月』の本文を開いてみよう。第一章は「一月」。冒頭の項目は「初日の出」。この書も、すでに何度もふれてきた「地貌」のことから始まる。

- 初日の出 一口に初日の出といっても、北東は、北海道根室半島の突端、

納沙布岬(のさっぷみさき)から、南西は、沖縄尖閣(せんかく)諸島の魚釣島まで、長々と続く私共の日本列島は、大晦日の夜の闇から目覚めて、新年の曙光をあびるのには、約一時間も早い遅いがあるのです。

と始まり、

草の戸の我に溢るる初日かな 瓢亭(ひょうてい)

の句で終わる。

次の「事始め」では、「初夢」「書き初め」の、

初夢に古郷(ふるさと)を見て涙かな 一茶

心こめて筆試し見ることしかな 白雄(しらお)

書き賃の蜜柑見い見い吉書かな 一茶

といった句が紹介される。ちなみに三句目、一茶の句の「吉書」とは「書き初め」と同意、小僧がごほうびのみかん欲しさに横のみかんをチラチラ見ながら書き初めをするという、正月風景の一スナップ。

この稿を起こしているいまは、まだ年あけ早々の寒風吹く時期だが、心はすでに春を待っている。二月の「梅薫る」の項を開く。ここでは俳句ではなく和歌が挙げられている。梅が季題というわけだ。

わが国に梅の花散る久方の

天より雪の流れ来るかも

太宰府長官であった大伴旅人(おおとものたびと)が、官舎の庭に咲いた梅を詠んだ歌という。なるほど、「花といえば雪」を想い、「雪といえば」散る花を想う心の動きが、この和歌でも示されている。

(この項、次回につづく)