私の手塚治虫(15) 峯島正行

スペルミウムの採取

女性将校リーチ大尉

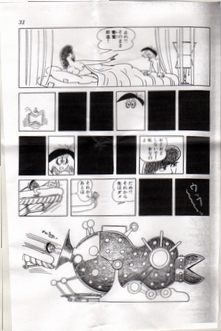

ここは、アジアの片隅にあるパイパニアという国の戦場。とある建物の中、戦場とは思えぬような豪華な寝室のベッドに、パイパニア美人といえばいいのか、すらりとした大柄な女性が、姿態をくねらせて、誘うような目つきで、座っていた。

太平が部屋に入ると、立ちあがって、「気を付け」と命令した。馥郁たる香りを振りまきながら、直立する小柄な天下太平という捕虜の全身をなめるように、見つめた。長く戦場をさすらってきた太平の肉体のある部分は、おのずから直立不動の姿勢を取っていた。

「姓名、階級は」

「陸上自衛隊パイパニア駐屯部隊二等陸士、天下泰平」

「よし、休め、私は当研究所所属看護将校リーチ大尉」

太平は、これから彼女が、パイパニア兵士に命じて、大平の死刑を執行するのだと思い、震えが止まらない。

「安心したまえ、勿体ない、死刑なんかにはしない。これからお前のスペルミウムを採取する」

「な、な、何です、オスペナントカって」

「精子だ!この研究所では人工授精の特殊な実験をしていて、よい標本がうんと必要なの」

「服をぬげ、下もだ、裸になれ」

と大尉は命じた。

大尉は乳房を露わにしてあられもない姿で、柔らかな毛布にくるまり、艶やかにベッドの裾にいる太平に

「前へ」

と命ずる。べッドに震えながらたどりつくと、

「そこから匍匐前進!」

かぐわしいリーチ大尉の女体が仰臥する毛布の中に入れと、いうのだ。おずおずと前進すると、全裸に近い女体を思わず抱くことになる。ハッとして身を引くと

「おどおどしないで、私は女なのよ」

と今までと急変、いとも優しい態度に変わり、一瞬優しい言葉が出る。太平も男一匹、それならと猛烈にアタック、「うっふーん」と最後を促す甘い声、絶頂に上り詰め、いざとという間際、元の大尉に戻って、

「ダメ“それから先はダメ」

大平が躊躇した瞬間、太平の裸体は大きなしゃもじのような機械で、ぐいと救い上げられ、大きな口径を持った巨大タンクの中に、するりと流し込まれた。

するとその巨大タンクがガタガタと巨体をねじるように、蠕動を始めた。大尉が時間を図って機械を止めると、タンクの後ろの口から、チーンという鐘の音とともに太平の裸体が吐き出された。その細くやつれきった太平の肉体は、自動的に元の金網の牢獄に投げ込まれた。

牢獄のベッドで、沈思していた大伴黒主は、ふらつく太平を掴まえて、聞いた。

「しっかりせい、一体なにを加えられたんだ」

「加えたんじゃない、絞られたんだ。機械でしぼりとりゃがった……。いい女だったけどな…」

と、おんぼろベッドの上でやっと寝ころびながら太平は言う。大伴黒主が太平の脚を持ち上げて、こんなに細くなっていると、ゴボウのようになった太平の脚をつくづく眺めながら、何やら考えこむのだった………。

大伴黒主の風貌

この辺りの漫画描写は、快調な手塚調でおもしろい。この連載に「私の手塚治虫」というタイトルをつけたが題名通り、私の勝手に、時々脱線することをお許し願いたい。今回もこの辺で少々脱線する。

或る時、おそらく昭和三八年(一九六三年)のことだったと思うが、数時間にわたって、お互い三〇代の頃で、まだ青年客気のようなものが残っていたせいであろうか、芸術から政治、戦争まで、手塚といろいろと語り合ったことがった。話はたまたま漫画の表現に、ドイツ映画の影響をうけたことに及んだ。ベルリンオリンピック(一九三六)の記録映画「民族の祭典」が、一九三八年(昭和一三年)に完成し、日本にも輸入された。モンタージュの手法をふんだんに取り入れた、この映画のカメラワークの斬新さに世界中が沸いた。中学生ながら漫画を描き貯めていた手塚も勿論、衝撃をうけた。そのモンタージュの手法や、カメラワークの動きを漫画に取り入れられないかと、一生懸命、工夫をしたことに手塚は熱弁振るった。

それ以後ドイツ映画が封切られると、必ずそのカメラワークを研究したことを語り続けた。

当時ドイツは、日本の同盟国で、ドイツ、日本、イタリーを中心にした枢軸側は、米、英、仏の自由圏と覇を競っていた。

「あの映画を見たときも衝撃だったね」

「うんあの映画ね」

その映画の題名を出さずとも、その映画の題名は、二人は分っているのだった。それは昭和18年に日本で公開された「世界に告ぐ」という映画だった。

この映画はそのころの映画フアンならだれでも知っていた、ドイツの「トービス社」の作品で、監督はハンス・スタインホフ、主演は名優、エミール・ヤニングスであった。

手塚と話していると、二人の頭にそのエミール・ヤニングスの風貌が浮かび上がり、あの「ヤニングスはよかった」と二人は思わず意気投合したのだった。

この章を書くにあたり、この映画の資料を探した。当時に輸入昨品は東和映画一社が扱っていたと聞いていたので、東和の社史、その他の資料を見たが、この映画のことは出ていない。

そこでフィルムライブラリーに電話をかけて、学芸員の方に、フィルムや資料の有無を調べて戴いたが、フィルムなど、資料と呼べるものは一切見つからない。ただ当時の「キネマ旬報」に批評が載っている、この雑誌はここにある、という返事だった。

その批評を見ると、筆者は清水晶という人で、さすがはキネジュンの執筆家らしく、ナチス批判の横溢した文章であった。昭和一九年という、軍部の統制が厳しい時でありながら、こういう文章が発表されていることは、驚きであった。

配給会社は東和でなく、外国映画株式会社となっている。輸入映画の統制を強化するため、作られた国策会社なのであろう。その会社の輸入品だから、終戦のどさくさの中で、処分されてしまったのかも分らない。

いずれにしろ、この記事で、映画のストーリーを大体再認できた。この映画はドイツ側から見た、英国の悪逆非道ぶりをこれでもかこれでもか、と自慢のカメラワークを使って見せるのである。

南アフリカの南端、喜望峰付近に住んでいいたオランダ系の移民が,英国の勢力に押され奥地にのがれ、英邁な老大統領パウル・クリュウガーのもとにトランスバール共和国を、建設した。このクリュウガーの役を担ったのが、エミ-ル・ヤニングスであった。

トランスバールに世界的な大金鉱が発見されるや、大英帝国が乗り出して、この国を奪おうとする。残忍きわまりない軍隊と、世界に植民地を築いた、権謀術数をもってこの国を乗っ取ろうとする。

クリュウガー指揮のもとにボーア人の全勢力を上げて、これに応戦する。いわゆるボーア戦争である。クリューガーは欧州諸国の世論に訴える、それに応ずる国もなくジュネーブで病魔に襲われ死病の床で、ボーア軍の哀切な敗戦の報を聞くのであった……。

「天神共に許さざる英国の悪逆はいずれ我我の遺志を継いだものによって鉄槌が下る。その時に世界の平和は来る!」とクリュウガーは最後の叫びをあげるが、この映画を戦時中から否定的に描いた清水晶という左翼的な批評家も

「自らこの映画の総指揮に乗り出したエミール・ヤニングスは、さすがに堂々の貫録だ」と褒めている。

こんな話は、戦後は存在しない。戦後の戦争映画というと、いつも悪逆非道なのは日本か、ドイツであり、現代の読者にはこの話は、奇異な感じを持たれるかもしれない。大英帝国を築いた英国が犯した罪も本当なら、日本の犯した罪も本当なのだ。だから戦争はいけない。

私の手塚はそんことではなく、ドイツの映画技術をいかに自分の漫画に取り入れようか、と、苦心した話や、エミール・ヤニングスの演技の素晴らしさを、いかに漫画に取り入れようと、手塚が苦労した話を、私は夢中になって聞いたことを、明瞭に覚えている。

私はこの度、「人間ども集まれ」を解説するために、何回もこの作品を見ているうちにあることに気づいた。この漫画の主役、涼しい顔をした大悪人、頭はボウボウの蓬髪、顔中太い髭にまっ黒く覆われた容貌、そのくせ人を魅するところがあると戸の太容貌をしている大伴黒主は、もしや「世界に告ぐ」のヤニングスをモデルに手塚が作った人物なのではないか、と。

助かる道は一つ

そこで漫画に戻って、不可思議な、もごもご動く機械が止まって、チーンという音とともに、吐き出されて来た、やせ細った太平の体を見ながら、黒主が考え込んでいると、食事だ食えと、豪華な栄養たっぷりの食い物が,牢屋にさし込まれた。

勿論太平はがつがつ食い出す。「次回はあと二時間のちだ、いいかね」と牢管理者の命令が続く。

「スペルニウムを取って何の実験か、精子と軍用医学と何の関係があるんだ」

ここら辺りは、作者が精子の研究の博士らしいアイデアが飛び出してくる。

「女の方もおなじことをやっているのか」

と太平に聞く。

「女は別の方法で、別の部屋でやっているらしいよ」と太平が言う。

やがて看守が太平を呼びに来る。

「時間だ、出ろ!」

「こうなりゃやけくそだ、どうでもしろい」

と、言いながら、引率されてゆく。行く先では美人の大尉が待っている。

「いよっ、ねえちゃん、じゃない、大尉どの、今までに何人ぐらいの俺みたいな捕虜を扱ったい、あのお手並みじゃ…」

ばしっ!と大尉は大平を殴りつけ

「百一三人だ」

のんきな太平も肝を奪われる。大尉は続ける。

「大体五十回前後で使いものならなくなり、強い男でも八十回ぐらいで死んでるわよ」

「とんでもねえ伏魔殿だ、もうこれで俺はご免こうむる」

大平は逃げ出そうとする。

「気を付けえ!君は脱走兵として銃殺になるところを特に選ばれてここに回されたのよ、いやなら直ちに銃殺。それでもお勝手に」

びくっと立ち止まった太平に、回れ右!の声がかかる。「君も運さえよければ死なずに済むかも知れないわ、例えば…」

「例えば」

大平は、一心に大尉を見つめる

「私を死ぬほど満足させてくれれば」

大平はやる気になる。

「服を脱げ。突撃、まえぇ!」

と、命を受けるや、大平は肌も露わな大尉の肉体に向かって突進する。

その時の姿をここに紹介するが、両手にお盆を持った格好をしているが、これは手塚のチョットした作画上のパロデイーである。この昨品を描いている当時、手塚は漫画集団の仲間とよく付き合っていたことは、前に書いた通りだが、集団の名物の一つに、箱根の環水楼で、毎年開かれていた忘年会において、必ず、余興に、永井保の裸踊りというのがあった。

やや小太りの色の白い体の永井が、盆を二枚持って三味線に合わせて、素っ裸で踊るのだが、その二枚の盆を巧みに使って観客にも楽屋の周辺の仲間にも、一モツを絶対に見せることなく踊るので、毎年やんやの大喝采を受ける。それが観客の口から、参加した報道陣の記事から、世間に知られて、漫画集団の裸踊りと言えば有名であった。この裸踊りは小野佐世男が創案、自ら踊っていたのだが、小野が急逝した後、永井が芸を引きついたのだといわれる。

この踊りを天下太平の姿で、パロデイー化したのである。こんな所にも手塚のユーモア根性は滲み出ているわけである。

大尉の肉体に突撃した大平が大奮闘宜しく、大尉の肉体を翻弄し、大尉もそれに応じて最後の瞬間に到ろうという刹那、

「ダメ、それまで」

という大尉の悲鳴とも聞こえる命令が出る、と同時に興奮しきった大平の肉体は巨大タンクのような、精子吸収機の中に流し込まれる。

器械が止まると、絞りつくされぼろ雑巾のようになった太平の体が、元の牢獄に放り込まれる。

牢獄の隣の部屋で、それまでじっと様子をうかがっていた、大伴黒主が、やおら動き出す。

手塚の天性の先見性

「またか、しっかりしろ」とくたくたになった太平の体を抱きしめ、

「許せん、囚人虐待、人権蹂躙だ。断じて抗議する」と、牢獄の鉄格子の中から、黒主は叫び続ける。この時、この牢獄の管理者が何を狙って、太平らの精子を搾り取って蒐集しているのか、黒主にはある程度予測していたと思う。

やがて騒ぎ立てる黒主の前に責任者が現れる。すると黒主は、

「俺は医学博士、大伴黒主だ、ここの所長に合わせろ」

と怒鳴りつけた。黒主が人間の生殖に関する研究家として有名な存在だったことは、その世界では知られていたらしく、すぐに白衣をひっかけたデブデブした所長という男が顔を見せた。

「ほほー、貴方がかつて例の秘密警察長官を打ち殺して、手配中だった大伴博士ですか、これは失礼しました」

デブの所長は、黒主を下にも置かぬ態度に豹変した。

「私は所長のクランプ博士です。優生学の権威者大伴黒主博士をお迎えしたことは欣快にたえん、こうしてお目に掛かった以上は、我々の研究の成果を見て戴こう」

「あの、異常な捕虜虐待の理由ですかな」

「定めし驚嘆されるであろう」

黒主はその実験場に入ると、さすがの、腹黒い黒主も、その先駆者のやっている一層腹黒い実験に目を見張るのだった。

其処には試験管がずらりと並び、何やらうごめくものが試験管の中の液体に浸かっている。その試験管が無数に並んでいるのだ。一本の試験管を、覗くと、それが何者かがすぐわかった。

「胎児だ!」

「一か月の胎児じゃ、一か月から九か月の二百体ずつ、人工羊水の中で育てとる」

と所長は胸を張る。

「さて次の部屋じゃが…」と言いながら所長は黒主を連れて歩いて行く……。

ところで、この作品を手塚が書いたのは一九六七年(昭和四二年)である。当時世界中の生殖学会、優生学界では、盛んに人工授精、体外受精が研究されていた。人工受精が日本で成功したのは、一九四九年だという。体外受精が成功したのは、やっと英国で一九七三年、日本で成功したのは一九八三年位なってからだ。

当時試験管ベイビーと言って、社会的に話題になったことを、記憶している人も多いであろう。この時以来、いわゆる試験管ベイビーとして受精した卵を、女性の子宮に戻して、体内で育てたものである。

生まれるまで試験管で育てるなどいうことは、考えられなかったのである。「体外受精」はあくまで肉体の機能や精子、卵子の生れる構造に、故障のある夫婦の救済のための研究であった。

今黒主の目の前に展開された実験は、人道を外れた恐ろしい実験である。独裁国の魔手がそういうことをさせているのである。

それはそれとして、手塚がこの作品を描いたのは先に述べた如く、一九六七年である。実際に体外受精が日本で成功した時より二〇年早い。生殖についても、手塚ははるかな先を読んで、物語を創造していたわけで,タニシの精子の研究で医学博士となった経歴が、ここに生かされているといっても、過言ではないと思う。

しかし現代の医学ではクローン人間をつくることに成功しているから、それが人間の大量生産を呼ぶかどうかは、は別として、科学というものの進歩は、手塚の天才的空想による創造を超えてしまっているわけである。現代の医学の進歩の速さと進展は、計り知れないものがあるといえよう。

話を作品の内容に戻して、第二の実験室を見せられた黒主が、いかなる大望を抱いたかは、次号に譲ることにしよう。