書斎の漂着本 (2) 蚤野久蔵 登山

大正14年(1925)に東京市京橋区の目黒書店から発行された『登山』という“一風変わった”ガイド本である。その理由はあとで説明するとして、タイトルだけを金文字で刻印した左の写真は、臙脂=濃いあずき色の裸本で味気ないから著者顔写真入りの中表紙を紹介しておきたい。

目黒書店は教育全般をカバーする当時の大手出版社のひとつで、巻末の図書目録にも国語、数学、理科、歴史、修身、体育、音楽、図画、児童書とあらゆる科目を網羅している。この「日本体育叢書」は医学博士木下東作監修によるシリーズ15冊目にあたる。

著者の田中 薫は明治44年(1911)東京生まれ。東京高等師範学校付属中学校=現・筑波大付属中・高等学校時代に氷河学者の大関久五郎教授の指導を受け山岳部員として活躍、旧制学習院高等科から東京帝大理学部を卒業した。学習院、東京帝大時代も山行を続け、日本山岳会を設立し、後にマナスル登頂隊長として日本人初の8,000m峰登頂を果たした槇有恒らとも親交があった。田中自身も神戸大学の教授時代の昭和32年(1957)には南米・パタゴニア探検を行ったことで知られている。こちらも同じく日本初の壮挙だった。

自序ではヨーロッパアルプスのワイスホルンを初登頂した物理学者でイギリス人登山家のジョン・チンダルのことばとして「高嶺には永遠と全智の意思が存在する。このなかで筋肉的快感の数時間を持つことは無限の味があるわけで、人生にとって決して時間の浪費ではない」とその高邁な哲学を披露している。さらにこの本の特長として、「第一線に立つ登山者には役に立たないかもしれないがただ夢中で登る年若き人々がよりよい時間を費やすために科学的知識を多く取り入れた。紀行文や案内記のような記述は一切省いたのもいかに詳細に記述したところで一山岳毎の紀行文や研究には到底及ばないし、実際の役に立たないからである」と述べて

・風景の観賞に地形学の知識を取り入れたいこと

・日本には日本の山岳の実質に応じた登山を盛んにしたいこと

・四季を通じて山岳に親しむようにしたいこと

・婦人の登山はまず服装問題から解決していきたいこと

の四つをあげる。

でも、上の三つはいいとしても「婦人の服装問題」というのはあまりに唐突すぎはしませんか。それが“一風変わった”と感じた点である。目次で紹介すると第一編「山に対する態度」、第二編「山に対する予備的知識」、第三編は「山岳に関する実際的知識」では、地理学者らしく専門の地質学や地形図からはじまって気象、雪崩から装備品、食料、撮影機材などについて詳述している。

本が発刊された大正14年7月5日は、パリで開催された第8回オリンピックで三段跳びの織田幹雄が日本人初の6位入賞を果たしたが、ヒマラヤの高峰でもヨーロッパの登山隊を中心とする熾烈な初登頂レースが繰り広げられていた。残されたのは最高峰のエベレスト、英国隊は3度の遠征でも登頂を果たせず、前年には山に登る理由を聞かれて「そこに山があるから」と答えた名アルピニストのマロリーを失っている。日本においても例外ではなく山仲間の動静として未踏のカナダ・アルバート峰への初挑戦を紹介している。

ようやく「婦人の服装問題」が登場するのは第四編「登山に関する知識」の各論に入ってから。「婦人の登山のために(服装の問題)」としてわざわざ6ページを割いている。当時の山行には案内や荷物運搬のために現地で「人夫」を雇うのが一般的だったことを書き添えておく。

まず「持物」では「婦人は体力が弱いから荷物の携帯は免除されるべきだが、弁当とセーターくらいは必ず小型のリュックサックに入れて携行するのが良い。山中では人夫が重荷に耐えず客より遅れることもあるし、道に迷わないとも限らないから、万一の飢餓に備えなければならない」。飢餓とはオーバーだが道に迷うのは客のようでもあり、ひょっとして人夫のほうかもしれませんな。

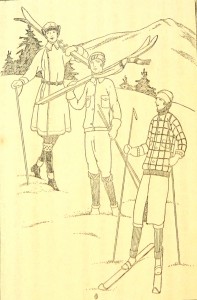

「服装」については「和服(日本服)は、裾の構造が充分ではない。(めくれてしまうからか)沢などの渡渉の際に人夫に背負われることもあるし、急坂を攀(よじのぼる)こともあるから下に洋服の際のような下穿(ブルーマースの類)を用いなければならぬ」と細かい。さらに「雪山の登山」の項でも「スカーツ(=スカート)を廃して男子のようなズボンにすることはスキー・登山に必要だが、外套は一般に必要ないとしても婦人は荷物を持たないようにするから、その代わりに多少の重さを我慢して外套を使用しても差し支えない」「ノルウェー式の長ズボンは短身の日本婦人には外観上醜い。日本婦人は一般に腰の上が細いから乗馬服形のものが適すると裁縫師は言う。図のような上下一体の服装は雪の侵入を防ぐから利点が多い」として紹介しているのがこのスタイル画である。

どうでしょうか。この時代、登山する女性というのはよほど恵まれた階層の子女だったわけで、たしかに当時のニューファッションではあります。著者が服飾デザイナーの田中千代と結婚し、夫妻で収集した世界の民族衣装が国立民族学博物館の主要コレクションのひとつとなっているのを考えれば、こんなところにも学者らしからぬファッションセンスを発揮したということになりますか。<一風変わった>という感想もむべなるかな、ではあります。