書斎の漂着本 (17) 蚤野久蔵 砂金掘り飯場

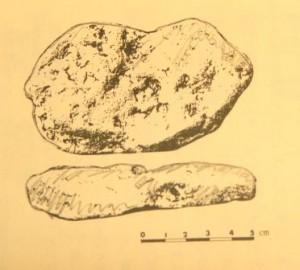

明治33年(1900)9月、北海道北見枝幸(えさし)のウソタンナイ川上流で握りこぶし大の砂金塊が見つかった。これをきっかけに北海道のゴールドラッシュが始まる。噂を聞きつけて一獲千金を狙う数千人が押し寄せ、鉱山集落ができた。砂金飯場で働いていた老人や元経営者など数百人の証言、廃坑になった多くの採取現場を訪ねてまとめた貴重な記録がこの『聞き書き砂金掘り飯場』(札幌・みやま書房、1982)である。北海道関係の資料を探すために訪れた北大キャンパス近くの古書店でこの地方出版本を偶然<発掘>した。

北見枝幸は宗谷支庁の南端で、道南の江差と同じ語源(エ・サ・ウシ・イ=頭をいつも浜につけているもの=岬)で発音も同じなので駅名のように北見枝幸とかエダ・枝幸と呼ぶ。

矢印がウソタンナイ川( 上端は宗谷岬、右がオホーツク海 )

ウソタンナイ川は北海道最北端の宗谷岬からオホーツク岸を約60キロ南へ行った頓別川をさらに10キロほどさかのぼったポロヌプリ岳(839m)の源流部にある。アイヌ語でウソタンナイ川は「お互いに滝がある川」ポロヌプリ岳は「親なる山」の意味だそうで、標高600m前後の山岳台地に他を圧するようにそびえる山容という。著者の手書き地図をもとにした概略図でもアイヌ語地名のなかに「婆殺し」「馬道」の地名がある。当時はもちろん道もなく川筋のかすかな馬道を辿るしかなかったのだろう。

北海道はかっては日本における鉱業王国であった。石炭をはじめとして金、マンガン、砂鉄、銀、鉄鋼は国内産出額の大半を占め、高品位クロム、石綿、水銀、重晶石(バライト)は特産鉱物として知られた。なかでも金は戦前には35もの鉱山があり、鉱区は北海道の全面積のほぼ半分にものぼった。大手の鉱山資本が経営する道北の鴻之舞、沼の上と道央の千歳は「北海道の三大金山」と呼ばれた。金山の場所探索につながる砂金鉱業は「拾う」ことから始まる。山間の川をどこまでもさかのぼり、水底に輝く砂金を文字通り手で拾う。黄金色に輝く砂金は、川底の砂礫の中にあっても、するどく人の目を引きつける。しかも金は化学的に安定な金属だから他の元素と化合することが少ない。拾ったものは選鉱や精錬の必要もないのでそのまま利用・換金できるし高価でもある。金の持つこうした物理的・化学的特性が「拾う」という、もっとも原始的な採取法を可能にしたわけだ。

ウソタンナイ川で見つかった砂金塊( 1目盛は1cm )

著者(武井時紀)は、戦前の秋田鉱山専門学校(現・秋田大学鉱山学部)を卒業、戦後は道内の高校教諭や校長を歴任した。道北・音威子府(おといねっぷ)村史の編さんを委嘱されて知り合った村内の古老が、若いころに砂金飯場で働いていたと聞いたことから次々に当時の知りあいを紹介してもらい、埋もれていた北海道砂金採集史の「空白部分」に光を当てた。著者は「砂金を拾う」段階を、砂金採取の第一段階、人力で砂金混じりの土砂を水で流すトイなどを使うのを第二段階、選鉱に機械を使うのを第三段階と名付けている。砂金は河川に堆積した土砂に含まれているから大きい粒が採取されたあとは微細なものしか残らない。動力を利用した「機械掘り」は大量の土砂を処理するための人手や資本が必要で川の水が濁ることで下流住民との争いも起こる。もともと砂金掘りは秘密のうちに行われることが多く、記録さえ残らなかったから道内ではそれまで、機械掘りは無かったというのが定説だった。それを裏付けたわけで砂金採集史の新たな一ページとなった。

飯場とは親方を中心にした請負制で、作業現場近くに作られる。人夫(作業員)一人当たり1.5畳ずつのスペースで、帳場、食堂、炊事場、風呂があり、便所は外に離して作った。床はムシロ敷きで窓はガラスか木の桟を取り付けた無双窓、板張りの外壁にはムシロを張り、笹や松の葉で覆った。居間の中央に置いたドラム缶を改造したストーブを終夜燃やしたから冬でもシャツ一枚で生活できた。照明は石油ランプが使われた。

機械掘り飯場は、親方の下に会計や人夫の勤怠管理を受け持つ帳場、砂金掘りの専門家の技術担当幹部数名、人夫頭、人夫という構成で、20人が1チームになってアメリカ製やドイツ製の機械を終日稼働させた。その間、もう1チームは翌日、別の現場で作業ができるように灌木や下草などを刈り取って整地した。この他にも食事を作る飯たきの女性などがいた。飯場ではバクチが“奨励”された。人夫にはできるだけ現金を持たせないためで、金があると遊びに出て働かない。ときには無断で外泊したり戻らなかったりする。遊ぶ金欲しさに砂金をホマチ(=くすねる)する心配もあったからでもある。

人夫は自分の使う作業道具は<自前>だった。主食の米飯は賄いだがそれ以外の日用品や、福神漬け、身欠き鰊、などの副食、タバコ、酒は米や食料品、は市価の3割高ほどで帳場からツケで購入した。飯場持ちの米は馬の背に乗せて運ばれることもあって原価が5円なのに運び賃も同じ金額であった。布団も同じく飯場持ちだった。

こうした飯場がいくつもできると道路が整備され豆腐屋、そば屋、小料理屋から銭湯まで出現して鉱山集落ができた。しかし集落が完成する頃には肝心の砂金はとり尽くされてしまうという皮肉な運命だった。

親方も飯場経営の才覚から人間関係までたいへんだった。著者が聞き書きした「親方3カ条」は、☆賃金の精算をきちんとすること ☆酒を飲んでも泥酔しない ☆キタナイ女遊びはしない だそうで、大雨や長雨の際の「雨降り三分」という日当の三割保証をケチると噂が広まって人夫が集まらない。飯場では酒を飲んでのけんかや揉め事は日常茶飯なので、仲裁役の親方の深酒は禁物。町に行っても、行きつけの店での飲酒にとどめ、女性にはせいぜい最低限のチップをはずむ。女は気前のいい親方を取り囲み、人夫を冷たくあしらうことで人間関係にひびが入る。なるほど!

親方の日常は午前4時の起床から、午後8時30分の消灯まで結構忙しい。月末の精算期になると帳場とローソクの下で遅くまで仕事をする。しかも請負であるから最後の「帳尻」も利益をきちんと残さなければいけない。厳し過ぎても反感を買うだけでなく放火や乱闘などの反乱になることもあるし、甘くては統制がとれないから独特の才覚が必要だった。

巻末の100以上もある「鉱山労働に関する<ことわざ>」もなかなか面白い。

「オヤジの短気は一分間」:怒ってもすぐに忘れてしまう。そうしたカラッとした気性が親方には必要である。

「金道をおす」:砂金の産地は点ではなく、一定の幅と長さを持っている。これを金道といいそれをたどって掘り進む。

「根っ子」:砂金の原産地にあると考えられている金の岩脈。冒頭に紹介した枝幸砂金地ではポロヌプリ岳にあるとされるが発見されてはいない。

「砂金は草や木の根に寄る」:寄るは集まるということで、砂金掘りは川岸に生えている草や樹木の根につく砂金でそこに砂金があるかないかを判断する。「婆殺し」の地名は明治33年ころ、ここにあった大きな木の根元を掘っていた老婆が倒れた根の下敷きになったからその名がついた。根にはたくさんの砂金がくっついていたと伝わるという。

広い北海道だから「黄金伝説」には事欠かない。大金塊や砂金ザクザクの川、豪商や海賊の隠し金、5万分の一地図にはないが「砂金沢」という地名も10カ所以上が伝わるという。ウソタンナイ川支流の「ナイ川」では<砂金が出ないのでこの名がついた>と言われながら200匁(750g)の塊金を産したから、金産出を隠すための地名だったという。

この本を手に入れてからはそうした「ビッグニュース」にはお目にかからないが、北の大地のどこかにはまだまだ大量の金が眠っているのかもしれない。