書斎の漂着本 (28) 蚤野久蔵 俳人読本

昭和7年(1932)6月に東京日本橋の春秋社から出版された『俳人読本』(下巻)の初版で、もとは箱があったことが、箱張装幀―蕪村真蹟―として「うぐいすの啼や師走の羅生門」など5句が紹介されていることからわかる。ちょっと惜しいような気もするが下巻だけの裸本だから安かったわけで、そこは仕方ないか。

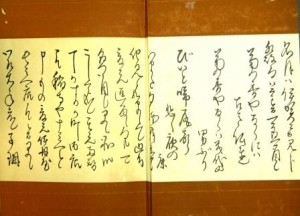

編者は明治・大正・昭和と俳人として活躍した荻原井泉水(せいせんすい)で、表紙裏にも芭蕉の真蹟書状が紹介されている。亡くなる1カ月前に江戸での有力スポンサーであり、諸大名の魚御用商だった杉風(さんぷう)宛て。「名月は伊賀にて見申し候」とあってこれが故郷での最後の月見となった。

編者は明治・大正・昭和と俳人として活躍した荻原井泉水(せいせんすい)で、表紙裏にも芭蕉の真蹟書状が紹介されている。亡くなる1カ月前に江戸での有力スポンサーであり、諸大名の魚御用商だった杉風(さんぷう)宛て。「名月は伊賀にて見申し候」とあってこれが故郷での最後の月見となった。

奈良で作った

菊の香やならには古き仏達

菊の香やならは幾代の男ぶり

びいと啼(なく)尻声悲し夜ルの鹿

があるから、まあ<良し>としよう。

下のカットが紹介した奈良での句である。

荻原井泉水のことをもう少し書く。東京生まれ、兄と姉が早く亡くなったため、両親が延命地蔵で占ってもらったところ「次子は男であるから長命するように幾太郎と名付けるべし」と言われたそうで、本名は荻原幾太郎。その通り91歳まで生きた。麻布中学時代から俳句を作りはじめ、東京帝国大学文学部言語学科を卒業すると新傾向の俳句機関誌『層雲』を主宰し、季語を使わない自由律俳句の種田山頭火や尾崎放哉を育てたことでも知られる。

もっとも、この『俳人読本』は上巻が1-6月。下巻が7-12月を日付ごとに紹介しているので自由律俳句の出番はなし。代わりに研究を続けていくつも著作がある芭蕉や一茶が多く取り上げられている。俳句にとどまらず手紙や日記、紀行文などもある。

芭蕉の座右銘はこうだ。

人の短をいふ事なかれ

己が長をとくことなかれ

銘に云 ものいへばくちびるさむしあきのかぜ

『風俗文選』にあるそうで、そういえばどこかで聞いたことがありますね。

裏表紙の杉風は、姓を杉山で屋号は鯉屋。江戸日本橋に店を構えていた。

がつくりとぬけそむる歯やあきの風

たま川の水におぼれて女郎花(おみなえし)

あさがほや其日其日の花の出来

川ぞひの畠をありく月見かな

『杉風句集』から引いているが、いくら大店の主とはいえ歯が抜けてしまえば現在のような入れ歯やましてインプラント治療などなかった時代だったから<がっくりと>に実感がこもる。最後の句も畠を歩きながら、だから月に気を取られて足を踏み外し、女郎花のように溺れるなんてことのないようにしなければ。

芭蕉は大阪に着いた元禄7年(1694)9月10日の朝から発病する。ふるえが止まらず、寒気がし、頭痛と高熱があるので「おこり」になるかもしれないと伊賀上野の実兄・松尾半左ェ門に書状を出した。「おこり」はマラリアのような熱病のことだが、それがまさか死病になろうとはその時は気付かなかった。

10月5日

南久太郎町の花屋仁左衛門の裏座敷に病室を移した。夕方、弟子の支考を呼んで「ことのほかに心が安堵した(落ち着いた)よ」と申された。

10月6日

薬が効いたのか気分が良く、自ら起き上がったが「影もなくおとろえはて、枯木の寒岩にそえるようにみえて、今もまぼろしには思はる」と。

10月7日

この朝、急を聞いた大津の正秀が夜船で駆け付け、枕辺で無言のまま涙を流す。京都からは去来が、夕方には乙州、木節、丈艸がやってきた。去来は仕事が忙しく師への孝道ができなかったので、せめてこんどはそばに離れないでおりますという。

10月8日

この朝、門弟たちは住吉大社の四社明神にお参りして師の回復を祈った。夜遅く、芭蕉は看病していた呑舟を呼んで病中吟として

旅に病て夢は枯野をかけ廻る

を書き取らせた。

10月10日

夕方から容態が変わった。夜に去来と少し話をし、その後、支考を呼んで遺書3通をしたためさせた。他に伊賀上野の兄には自筆で「先立つこと残念に思ってやってください」などとしたためた。

10月12日

次の間に門弟らが控えるなかで昼過ぎに芭蕉は目をあけ、周囲を見渡した。お粥を勧めて助け起こしたが唇を濡らす程度だった。小春日和で暖かかったので障子に蠅があつまったのを竹に鳥もちをつけて捕まえようとするのに上手と下手があるのをおかしがられた。その後はなにも言われないまま、申中刻=午後4時に臨終申された。死に顔はうるわしく、まるで眠っているようだった。この夜、川舟で淀川を上った。去来、乙州、木節、丈艸、支考、其角ら10人がつき従った。

10月14日

遺言の通り、大津・膳所の義仲寺で直愚上人を導師にして埋葬、300人をこえる人々が見送った。

死の前後の紹介は、支考の『笈日記』、其角の『枯尾花』などを引いて論考しているから読み物としても面白い。

この本、奥付の上に鉛筆書きで「S44.3.3 阪急西宮北口古本店にて。¥400-」に続けて「上巻 S28年頃、京都高野橋畔の古本屋で、眞岡氏宅訪問の帰りに求めて以来約15年ぶりにて上下茲に揃う」とある。

それから幾星霜、私が入手したのは下巻の裸本だから、芭蕉ではないが『奥の細道』の最後の句「蛤のふたみにわかれ行く秋ぞ」である。こちらは、ふた(=外箱)と、み(身=中身)と上巻、下巻だけど。