書斎の漂着本 (57) 蚤野久蔵 酒林雑話

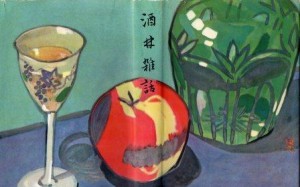

この一風変わった本は数年前に京都市役所近くの古書店の表にある「均一棚」で見つけた。どこが変わっているかというと表紙には『酒林雑話』という題名だけで著者名さえない。表紙絵の「晁」というサインから「ひょっとして三輪晁勢画伯じゃないか」と思って中扉を開いたら<当たり>だった。京都画壇を牽引した日本画家で日本芸術院会員。口絵を担当した京都芸大の川端弥之助教授は洋画だが、美術担当を兼任していた京都での記者時代に取材したことがある。著者は医学博士の中村譲で専門は精神病学。アルコール、つまり酒の毒性が精神病に及ぼす影響を一貫して説いてきた人物であるのもおもしろいと思ったので<物好きにも>購入した次第である。せっかくなので表紙全体を紹介しておく。

昭和28年7月に京都市の「のれん會」というところからの発行で、頒価は350円。挟まれていた葉書で付き合いのあった京都岩倉精神病院院長の土屋栄吉博士に贈呈されたことがわかる。葉書には「とりあえず(この本と)一本をお届けしましたので厳正なるご批評を賜りたい」旨が書かれているから、挨拶がわりの<清酒一本>ということだろうか。ただし、数百円の均一本だったこともあって古書店が土屋家からこの本を引き取ったのか、それとも巡り巡ってこの店に来たのかまでは聞いていない。その時はこんな連載を手がけようとは思いもしなかったから。

中村博士は明治38年(1905)に東京帝大医学部を卒業した精神病学者で、東京女子医専などを経て台湾に渡り台北医専や台湾帝大などで教鞭をとった。台湾総督府の要請で警察官や司獄官の養成所で犯罪精神病学を講義してきた精神病学の泰斗がなぜこの本を書く気になったのかが巻末の「跋」にある。

永年にわたり精神病発生の一主因としてアルコール=酒の「毒性」を説いてきたが世間には酒毒を論じる本は多いが、その利を説くものはほとんどない。著者は下戸でもないが、さりとていたずらに酒を讃仰するものではない。酒の世界はそうした「是非を超越した特殊楽園の境地」であるだけでなく、酒にまつわる文学や芸術にとどまらず、酒そのものの実利的効用は少なくない。世に酒ほど快魅的な飲料はなく、一面、またこれほど魔性の嗜好品もないだろう。<百楽の長>か<百毒の長>か、などという詮議はしばらくおいて、いささかでも「酒界の展望」に役立てたいと考えたのが執筆の動機である。

扉の障子を開けるとワインや紅茶でくつろぐ人たちを描いた川端画伯の『巴里のテラス』というスケッチが続くことで、洋の東西にわたる博士の酒に関する蘊蓄が次々に紹介されていく<しかけ>になっている。

[酒という文字]

酒の字は「シ」(さんずい)偏である。「シ」偏の字を字引で引く時は普通「水」の部を引く。ところが酒は「水」の部には出てこなくて「酉」の部を引くと出てくる。説文(せつもん=説文解字ともいう中国最古の部首別漢字事典)には「酉は就(な)る也」とあり、十二支の8月、季節では仲秋にあたることから成熟、収穫の季節。転じて器の中に物の満ちた形から酒壺を意味するようになった。だから酉を偏に持つ字は大方、酒もしくは発酵したものに関係がある。たとえば酔、酌、酩酊、醒、酪、などすべてそうである。

そうなのか、と思い手元の『全訳漢辞海』(三省堂)を引くと確かにそうなっていたが同じ三省堂でも『新明解漢和辞典』では酒は「さんずい」のほうにあった。「この辞典の使い方」に「すべての漢字を意味からではなく、見たままの感じによって推測される部首に所属させた」とあった。おっとこれは余談。

[酒の異名]

酒には実に珍妙なおびただしい異名がある。私の調べた限りでも驚くべし182、3ある。以下、そのふるったもの、珍しいものなど130ばかりを採録しよう。

聖人、賢人、百薬長、百毒長、玄水、海老、歓伯、桑郎、蘭生、富水、酔侯、花香、香馬、瑞雀、随香、青州従事、馬洞、杯宇、金喜、鳥程、秋露白、梨花春、軟口湯、洞庭春色、眞一先生、忘憂、来楽、九献、竹露、玉露、松華、松香、華花、宣春、替憂、青州、雲泉、碧香、狂米、大乗水、白玉、東西、末花、玉液、金脂、玉脂、般若湯、若岸、南岸、北岸、上岸、下岸、瑤泉、玉友、紫潭、酌君、六君、疑蛇、金波、瑞露珍、碧蓮梅、三輪、竹葉、ささ、ささの葉の露・・・

これでようやく60ほど。この倍でも「ほんの一部」だから、よくも集めたものです。なかにはそのまま商標になっているのもありそうだけれど「百毒長」や「狂米」、「疑蛇」は敬遠されそうだし「富水」はなんだか水っぽい。「玉露」はお茶で「三輪」ならそうめんか。

[酒の起こり]、[酒神と酒に因む神社]、[銘酒色々]、[酒の成分と所謂「こく」及び酒の五味と三色]から始まって、さまざまな酒の製造法は外国の蒸留酒に至るまで専門家顔負けの解説が続く。

[二日酔いを醒ます薬、酒毒を消す薬]では『一番手軽でかつよく知られている<迎え酒>は確かに効き目がある。翌朝、床の中で迎え酒を一、二杯キューッとやり、ほろ酔い状態となっているに限る。このやり方は一種の神経麻痺法で、二日酔いの頭痛を迎え酒で麻痺させ、同時に迎え酒のほろ酔い気分で、おもむろに悪酔いを去る法である。ちなみに二日酔いの頭痛はアルコールが脳脊髄液に作用するためであって、随分に激しい頭痛であると分析して、さらに江戸時代に編纂された『酒説養生論』を詳しく紹介する。他には「ひどく酔った時、水にて冷やすは害あり。あまり冷やすと命が取られることさえあるから、それより豆腐を温めて全身に塗りつけ、乾けばまた塗りかえることが極めて有効とされている」と紹介しているのをみると、博士自身はそこまでひどい二日酔いを経験したことはなさそうである。

[酒に因む珍談奇話]でおもしろかったのは台湾第一の料亭「梅屋敷」の離れで、ある高官が自身の「袋」を思い切り引きのばしてそこに酒をつがせて芸妓に飲ませた。店の大事な客筋だったので芸妓は我慢して飲み、「さあ、もう一杯」と言われたので熱燗をいそいそと提げてきてそこに注いだからたまらない。高官は「何をする」と怒ってはみたが身から出た錆、それ以降、店では「きんさん」と呼ばれたという[××たま酒夜話]には臨場感があるので博士もそこに同席していたのかもしれない。

<口直し>にもうすこし。

[バーの起原]

一般の常識では「酒を飲む場」と解されており、欧米のどこでも同様であるが本来は英語の「横木」で「酒飲み場」とはまったく没交渉=無関係である。それがどうして「居酒屋」などに転用されるようになったのか。その昔、西洋の居酒屋には客たちの<馬つなぎ用>として表に二本の杭が立てられ、これに横木が取り付けられていた。馬に乗ってやってきた客はこの横木にそれぞれの馬の手綱を結びつけゆっくりと酒を飲んだ。飲み助連中が互いに誘いあってくだんの居酒屋へ飲みに行く際、奥さんに「ちょっとバー(横木のあるところ)へ行ってくるよ」と訳の分からないことを言い置いて出かけたそうで、それ以来「バー」が居酒屋の合言葉になり、以て今日に至ったものだと言われている。

そうですか、ではあるがその横木が馬から車の時代になると不要になった。もったいないと思ったある店主がカウンターの下の「足置き」に転用したのが具合良くて広まったのが語源・・・と聞いたことがあるが、当たらずとも遠からずではなかろうか。

[チップの起原]

17世紀の後半、英国にはカフェが続々生まれた。当時のカフェには真鍮製の小箱が下げてあり顧客から給仕への祝儀はこの中に入れる仕組みになっていた。そこには「to insure promptness(=お手間は取らせません)」と書かれるのが決まりだった。この頭文字を組み合わせて「Tip」という新語ができてそれが広く流行した。

[酒飲み(嗜酒家)の心境]では「酒の味を楽しむ人」、「酔いを求めんが為の人」、「酒の味もなかなかうまいが同時に酔い心地もまた至極結構という人」、「酒はそれほどうまいとも思わないが飲めばいくらでも飲めるという人」、「むやみに液体を腹に入れたいという人」の五つに分類する。

歌人の石川啄木は二番目の「酔いを求めんが為の人」で<とにかく酔って胸中のむしゃくしゃを一時でも忘れたい人>であると分類し、

こころざし得ぬ人人のあつまりて

酒のむ場所が我家なりしかな

さりげなき高き笑ひが酒とともに

我腸(はらわた)に沁みにけらしな

酒のめば悲しみ一時に湧き来るを

寝て夢みぬをうれしとはせじ

死ぬばかり我が酔ふをまちて

いろいろのかなしき事を囁きし人

など9首をあげている。

同じ歌人でも若山牧水は「酒の味もなかなかうまいが同時に酔い心地もまた至極結構という人」の典型であるとして、

それ程にうまきかと人の問ふたらば

何と答へんこの酒の味

人の世に楽しみ多し然れども

酒なしにして何の楽しみ

白玉の歯にしみ通る秋の夜の

酒はしづかに飲むべかりけり

ふくみたる酒の匂いのおのずから

独り匂へるわが心かも

一杯を思い切りかねし酒ゆえに

今日も朝より酔ひくらしたり

酔いぬればさめゆく時の寂しさに

追われ追われて飲めるならじか

これにておかむとおける杯に

残る心を殺そうべしや

など17首も紹介して、「誠に一幅の画趣がある。これほどに楽しんでもらえれば、酒神「バッカス」も満足するであろう」と褒めあげているが、実際には「しづかに」などではなく、早く酔ってしまわなければ承知できない酒癖だったらしい。

最後に紹介するのは[酒と俚言]から。

酒に酔うたとき蘇鉄に倒れると醒める そりゃそうだ!

下戸の肴荒らし 確かに!

下戸の建てた倉もなし そうですか!

上戸可愛や丸裸 「すってんてん」になるほうか。

上戸は毒を知らず下戸は薬を知らず 毒にも薬にもなるわけで

酒は三献に限る これで終わればいいのは分かりつつ・・・

一杯は人酒を飲み、二杯は酒酒を飲み、三杯は酒人を飲む

酒に酔うて泥となる

博士の蘊蓄はまだまだ続くが、このあたりで「しつこい泥」にならないよう「杯」を置くことにする。