書斎の漂着本 (60) 蚤野久蔵 太平洋ひとりぼっち

連載60回目は<区切り>だから入手したことが自身の画期になった一冊にしよう、などと考えていたが「60」は中途半端だし、100回目まで持ち越そうとあらためてムチ?を入れる次第。キリの良かった50回は49回から3回連続で徳川夢声の『負けるも愉し』を書いたので逃してしまった。ならば、とはいえ、毎回「一冊入魂」を心がけているのは変わりない。そこでわが青春時代に大きな影響を与えてくれた堀江謙一の『太平洋ひとりぼっち』を取り上げることにした。昭和37年(1962)に23歳で小型ヨット「マーメイド号」に乗って日本人として初めての太平洋単独横断に成功した航海記である。

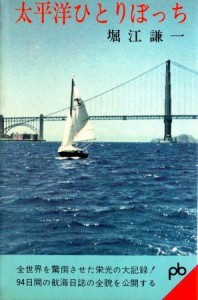

ノンフィクション全集には収録されているけれど単行本もあったはず、と思い出して書庫の奥から昭和38年(1963)11月1日発行の文藝春秋新社「ポケット文庫」の16版を探し出した。前年12月10日に初版が出てわずか1年足らずなのにここまで版を重ねている。ゴールデンブリッジを背景に最後の帆走をするカバー写真は地元テレビ局のジャコブス氏が撮影したとある。彼は堀江青年のヨットを待ち構えていたのかというとまったくの偶然だった。これはあとで紹介する。

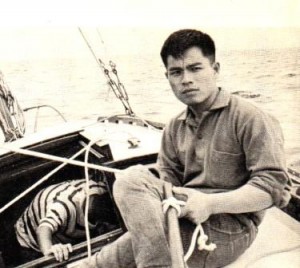

著者は昭和13年(1936)9月8日に大阪市港区の自動車部品商の長男として生まれた。戦時中は大阪府箕面市を経て母親の実家の岡山に疎開、小学校3年までを過ごし大阪に戻ると中学時代は体操部では鉄棒に熱中した。ヨットを始めたのは関大一高でヨット部に入ってからで、それまではカナヅチで50メートルも泳げなかったと書いている。高校時代はレーシング(競技)ヨットを徹底的に鍛えられるが大学には進学しなかった。「勉強嫌いだったし、何より太平洋横断という大きな夢があったから」という。

だが夢に至る道は遠かった。家業の自動車部品商を手伝いながら貯金し、ヨット仲間と共同で大型クルーザーのオーナーになった。他の9人は全員が関大OBで社会人や自営業で負担金は即金で支払ったが、それまでアルバイトでためた貯金をはたいても足りず、残りを毎月少しずつ払う約束にしてもらった。最年少だけに岸壁から艇までボートで先輩たちを運ぶ役目や、毎回6、7回は岸壁との往復が必要な水の積み込みなど下働きのほとんどを引き受け、航海に出るたびに船酔いにも苦しめられた。それでもクルージングができる喜びは大きかった。この時の仲間たちが隠密で進めていた出発までの諸準備を支えてくれることになる。

自艇の建造には多くの外洋艇を手がけた横浜の横山晃を訪ねて新発表のキング・フィッシャー型19フィート(=5.8メートル)の設計図を1万円で手に入れた。すべてを<風任せ>にする方針から唯一、変更したのはエンジンの取り付け板を省いたことぐらいで、横山のアドバイスからマストを10%、70センチ短くした。見積もりを依頼したなかでは小豆島の造船所がいちばん安かったが、しょっちゅう顔を出して製作具合を確かめたかったので二番目の大阪の造船所に依頼した。金具を自分の工場で作ったりしたものの最終の引き渡し価格は27万円になった。それでなくても資金繰りが苦しかったので新品のセール=帆はとても手が出ないと思っていたら、ヨット仲間が<マーメイド=人魚ブランド>の敷島紡績が「マーク付きなら寄付してもいい」と言っているという情報を持ってきた。それならと船の名前も「マーメイド号」にすることに決めた。慣例通りの女性名詞だし、艇体は黒、上部のデッキ部分を白に塗り分けることで、ずんぐりしたのがちょっとスマートに見えた。完成したのは36年暮れ、高松まで仲間のヨットと試験帆走し、金毘羅さんにお参りした。ところが高松港を出港しようとした時に別のヨットにぶつけられて左舷の窓ガラス2枚を破損、仲間からは「賽銭をけちった報い」だとからかわれた。岡山へ廻る仲間たちと別れてからも夜の水路で座礁するなどご難続きで、心配する家族の反対や艇が小さすぎてとてもじゃないが大洋横断は無理だという声が相次いでいちばん落ち込んだ時期だった。

出発を4月中に予定し、目的地はサンフランシスコに決めたが直線距離で5,300マイル=約8,500キロあり、ヨットの場合の実際の走行距離は30%多い7,000マイル=11,200キロにもなる。しかも艇と操縦技術以外にも欠かせないものが山ほどあり、総重量を500キロに抑えても排水量は1トンになる計算だった。天測に必要な六分儀と気圧計は中古品を探し、ビーコン(=無線方向探知器)は5万7千円の新品を購入した。海図やトランジスタラジオ、カメラ、工具、油圧式石油コンロ、防寒ジャンバー、防水服、セーターなどは手持ちのものを当て、毛糸の腹巻だけは新調した。下着は汚れたら捨てることにして少しずつ買い溜めたが<ももひき>7枚、<さるまた>80枚という呼び方がなんだかなつかしい。

暖房と調理、灯火用の灯油が40リットル、肝心の飲料水は何度も計算し直してそれまでの外洋ヨット航海の常識の半分、1日0.5リットルで計68リットルを積み込んだ。10ページにわたり紹介された装備にはビール5ダース、コーラ50本、パイナップルとオレンジの缶詰8ダース、これらは水分補給を兼ねて。気晴らし用に「旅愁」くらいしか弾けないウクレレ。和英、英和、英英辞典、エラリークイーンとヒッチコックのミステリー、ヘミングウェ―『老人と海』、高木彬光『白昼の死角』、飲料水の研究に繰り返し読んだアラン・ボンバール『実験漂流記』など60冊。航海記録をつけるための日めくりカレンダーも。

最後まで難航したのが渡航手続きだった。出発直前まで手を尽くしたがヨットでの前例はなく、やむなく<密出国>つまりパスポートなしで出港することになった。夜陰にまぎれて何度かに分けて装備を積み込み、5月12日午後8時45分、仲間2人に見送られて西宮ヨットハーバーを出発した。彼らには堅く口止めした。日付変更線通過が6月21日、その一ヶ月後の7月24日には貨客船「パイオニアミンクス号」に出会い、乗員に初めて行く先を「シスコだ!」と叫んだ。何度繰り返してもサンフランシスコが通じなかったからだ。

もちろんここまでの航海が決して順調だったわけではない。見つかれば即、強制送還を怖れたものの大阪湾を出るまでに丸二日、海上保安部のおひざ元の紀伊水道から潮岬沖を通過したのは6日目、暗礁が多く潮の流れが速く複雑ないちばんの難関、伊豆七島はようやく10日目に抜けた。台風3号に巻き込まれた5月末には3日間にわたって悪戦苦闘、巨大な波がぶち当るたびに海水が流れ込み、高松港で割れなかった残りの窓ガラスが粉々になった。割れたものだけを防弾ガラスに替えただけだったからである。

あわてて、板をあてて釘を打つ。その上を、ビスでとめる。クタクタだ。おまけに、毛布もスリーピング・バッグもズブズブ。千切ったパンをミルクにつけたみたいになっている。着替えもほとんど水びたしだ。寒さと、空腹と、船酔いに参りながら、アカをくみ出す。神に祈るばかりである。(5月24日)

船のなかは、もうグジャグジャ。床の道具箱にしまってあったものが、バウ(前)に転がっている。左の棚に入れてあったはずが、右の棚から出てくる。荷物のアクロバット。空中ブランコみたいに、じかにジャンプしたと見当がつく。全くのマジック、手品みたい。オドロキである。(5月25日)

8月9日(木)=第91日目:

(こちらは大阪のほう)大阪府警に堀江青年の「捜索願」が提出される。予定の90日を過ぎても何の連絡もなかったから。かぎつけた新聞記者が届けた関係者らに行く先を聞くが「アメリカへ行くつもりで出港した」と繰り返すばかりだった。

8月11日(土)=第93日目:

すてきにきれいな月夜だ。月齢は満月に近い。いま、ぼくはサンフランシスコ港の沖にいます。ほんもののシスコです。

昼間のうち、濃かったフォッグも、ほとんど晴れている。シスコの街のてっぺんと、ゴールデン・ゲート(=金門橋)の上のほうに、うっすらとかかるだけだ。そのイルミネーションは、はじめオレンジ色だったのが、いまは変わって見える。その南側に、シスコの灯が規則正しく整列している。

8月12日(日)=第94日目:

午前11時、ゴールデン・ゲート南端の橋桁を通過した。くぐりながら見上げる。人間は歩いていない。車ばかりがビュンビュン走りまくっていた。さて、どこにつけるか?弱っていたら45フィートのヨットが追ってきた。すれちがうヨットばかりだったのに、これだけが中に入ってくる。家族でクルージングにいった帰りと思われる。船員帽をかぶったオッサンがスキッパ―=艇長だ。奥さんらしい中年婦人も見える。原色のスポーツ・ウェアを着た若いお嬢さんたちがクルーをやっている。またたく間に並ばれる。

「ホエア・ドゥ・ユー・カム・フロム?」(どこからきた?)オッサンが怒鳴る。

もう、かくすことはあるまい。

「フロム・オーサカ・ジャパン」(日本の大阪からや)こっちも大声で叫びかえす。

このときに、ぼくが「ケンイチ・ホリエ。オーサカ・ジャパン」と答えたというのは、つくりばなしである。姓名なんか名のるはずがない。どうして、あんなことになったのか、まるでわからない。

「ウォーッ」オッサンは、ほえるみたいな声をあげた。

「どこに着けたらいいんだ」と尋ねる。

「あっちだよ」指さしている。案内してくれるつもりだ。とわかって、ふっと心配になった。ままよ。

「アイ・ハブ・ノー・パスポート」おそるおそる白状したら、オッサンはケロッとして、

「オッケー・オッケー。フォロー・ミー」(よしよし。ついてこい)それでいっしょに走り出す。あとで知ったのだが、オッサンはジャコブスさんといってカバー写真の撮影者となったテレビ関係のえらいさんだ。

『太平洋ひとりぼっち』はこの一文で終わる。

サンフランシスコに着いた途端、ぼくはぼくでなくなった。ぼくからは、自分の時間というものが消えた。おかげで、ぼくはしたくてしたくてたまらないことを、しそこなった。それは<マーメイド>との“握手”だった。シスコの海に、彼女と二人で浮かんで、しみじみと九十四日間の生活を、語り合いたかった。二人だけにしか通じない思い出を、ゆっくりかみしめ合いたかった。ぼくたちは、ろくに挨拶もしないで別れてしまった。このことを思うと、ぼくは泣きたくなる。<マーメイド>が、そしてぼく自身がかわいそうで、とてもつらい。こんな気持ち、わかってもらえるだろうか。

堀江青年の快挙はサンフランシスコ発のUPI=共同の外電で速報されたが、同時に大阪海上保安部が「人命軽視の冒険」という警告を出した。日本総領事館の川畑領事の「一大冒険に成功した英雄だが、密入国であることは否定できない。強制送還といった帰国方法は恥だから、なんとかして自費でかえすようにしたいものだ」の談話を伝えた。他にも「5回も大シケにあう」、「米官憲も舌を巻く」、「留置もせず、英雄扱い」などと記事でも賛否が相半ばした。<無謀な暴挙>というヨットに詳しい大作家と<素晴らしい快挙>という擁護派との大論争もありましたねえ。

かくいう私もこのニュースに興奮して「ヨットも悪くないな」と思ったものの、その後、この本を読んであえなく“断念”した思い出がある。事前準備や装備品だけでも大変なのにその航海記に至っては読むだけで<船酔い>しそうだったから。それでも『太平洋ひとりぼっち』はしばらくの間、本棚の真ん中に置かれていた。著者の「こんな気持ち、わかってもらえるだろうか」という問いかけを「分かる、分かる」とうなずいた時代が私にもあったことだけは間違いない。