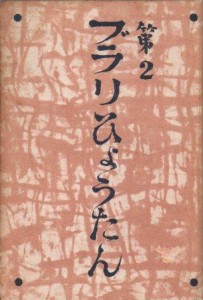

書斎の漂着本(78)蚤野久蔵 第2ブラリひょうたん

のっけから変わった感想かもしれないが、高田 保の『第2ブラリひょうたん』(創元社)はなぜ「続」としないで「第2」にしたのだろうと。というのは作曲家の團伊玖磨が人気エッセイ『パイプのけむり』の続編に、続、続続、又、又又、まだ、まだまだ、も一つ、なお、なおなお・・・としたことからの思いつき。まだまだ続くが、あれっ「まだまだ」は使用済み?などという混乱を見越したのだろうか。

『ブラリひょうたん』は昭和23年から東京日日新聞(現・毎日新聞)へ連載していた人気エッセイを25年に出版した。これまた大好評だったので同じ年の12月にこの『第2ブラリひょうたん』を出した。巻末に第1集の「サンデー毎日」評があるので高田 保は何者であるかがわかる。

愛称、保つちゃんこと高田 保は、55歳の今日まで、戯曲を書いたり、芝居の演出をしたり、新聞小説を書いたりしながら、ジャーナリズムに揉まれてきたが、天邪鬼(あまのじゃく)とも無軌道とも見えるその苦労が、決して無駄でなかったことは、こんどの『ブラリひょうたん』にもよく窺われる。右に傾かず左に偏せず、ブラリと宙に浮いているのが高田のブラリズムだというのだが、なかなかどうしてそんなものではない。宙に浮くと見える正にその姿勢によって、彼の足は、他の誰のよりも、しつかと大地に立っている。

つまり、高田は劇作家であり随筆家である。小林秀雄が序文に「ぶらりとしてもひょうたんは、ひょうげて(おどけて)まるく世間をわたる・・・」という小唄からきている云々と書いているがこちらの素養はないので当時の政治、社会、風俗を風刺した中身をいくつかを紹介しよう。

『独り舞台』は、昭和24年7月、65歳で急逝し、没後に歌舞伎役者として初の文化勲章を受章した尾上菊五郎(6世)に寄せた追悼文である。

行年六十五といえば、人生の峠をすでに下り坂だったといえるだろう。だが六代目尾上菊五郎は決して老人ではなかった。才分の瑞々しさ、働きざかりだったといえる、それだけに彼の死は余計に惜しまれる。彼がし残したことは多い。彼自身口惜しい早世だったろう。用意された辞世が「まだ足りぬ踊り踊りてあの世まで」というのだったというのは、その未練をあからさまに述べたものとして受け取れる。しかしもしなお十年の天寿があったとして、果たして彼は踊り足りることができたろうか?

天才は孤独なりといわれる。が文人や画人なら、その孤独を楽しんで独自の境涯に精進することができるだろう。俳優の場合にはそれが許されない。演劇という仕事であるかぎり、誰かしら他人の歯車とかみ合わなければ動けない。いかな主役を演じようとも、この制約から免れ得ないのが宿命である。(中略)

高田はこの何年か前、新聞社からの依頼で菊五郎と対談して「多分あなたは不器用なのだ」と思ったままを口にした。「自分の芸の世界でなら随分器用に、どんな役でもこなしきる。が、他人の世界に入っていって呼吸を合わせるとなると、おそろしく融通が利かない。歯車のずれ方、百も承知しながらどうしようもない。よそ目にはこれが投げているとみえる。そう見せずにうまく裁く才能はもっていない」というと、菊五郎は「まったく私ほど不器用なのは類がない」と気持ちよく笑ったという。

歌舞伎の名門に生まれ、名門の権威が不器用を不器用のまま押し通させた。その結果がもって生まれた芸の世界をもったままに花咲かせた。その点で彼は幸福だったといえるかもしれぬ。がその世界でついに最後まで彼ひとりであったことはどうだろう?彼の芸が独自であればあるほどに彼はぽつんと孤独になる。私はしばしば彼の舞台を眺めながら、何がなく暗澹たるおもいをさせられることがあった。名人といわれ上手といわれた歌舞伎人は数々あるが、いずれもその人たちは、歌舞伎をおのれの芸の到着点としていたのである。が六代目尾上菊五郎はそうではない。彼は歌舞伎を自分の出発点としていた。これは大きな本質の上での食い違いである。歌舞伎から出て歌舞伎よりさらに演劇であろうとしたこの出藍の天才に、恰好な相手が現れなかったことが残念である。歌舞伎を継ぐ新進若手の諸君は現れたが、この相手は出そうにもおもわれなかった。もしなお十年の天寿が与えられたとしても、と私がいったのはこの事である。

相手不要、ただ一人踊っていたときの彼の舞台姿が、つよく私の眼には浮かんでいる。

『豚』では中国の民話を引いてデモクラシーの本質を突く。

陳家と朱家、豪族同士の結婚式のごちそうの材料に選ばれそうになるガチョウ、鴨、鷄、羊、犬、馬、牛たちはそれぞれ自分がいかに役立っているかを述べて殺されるのを免れる。料理人が最後に豚のところへ行くと豚は悲しい声でこういっただけだった。

「ああ、今日はめでたいお祝いだというのに、どうして私は殺されねばならないのだろう」。

デモクラシーということは、もはやわれわれの中の誰一人も、決して豚ではないということである。

『廿年前』は、自殺説、他殺説が飛び交っていた下山国鉄総裁の「下山事件」について、20年前に起きた箱根のホテルでの佐分利公使怪死事件をあげる。ベッドのなかで右手にピストルを握っていたのに弾丸は左のコメカミから右へ貫通していた。にもかかわらず死別した恋女房の写真をポケットに持っていたことで自殺と決定された。死別した恋女房の写真を、肌身につけて持って歩くことなど、今では誰も怪しみはしないだろう。今日では平凡なことであってすこしも異常ではない。が当時はこの何の異常でもないことが、自殺という異常な行為の原因として数え上げられたのである。わずか廿年の昔だが、夫婦間の事など大した変り方をしているのが日本である。私はただこの事だけがいいたかった。当局の決定がどうのこうのといっているのではない。

まだまだGHQによる新聞などへの言論統制があった時代、高田は両事件とも他殺の疑いが濃厚である、いや他殺に間違いないと言いたかったのである。

『にせもの』は、「非凡とはいえないだろうが、私の顔は人並みではない。類がないからニセモノが出ない、とおもっていたらそうではなかった」と書き出す自身の顔の話である。

あるとき銀座のはずれでおでんの屋台を営むという男がわざわざ自宅を訪ねてきた。応対した奥さんに、高田 保と名乗る男が二千八百円のツケを溜め、ロマンス社の稿料が遅れたから千円ばかり貸してくれともっていってそれっきりになったという。高田本人が出ると、きちんと背広を着た人がいて、眼を丸くしながら、ああ似ている!しかし違います、といった。高田は酒を飲まなかったがニセモノはその屋台にしょっちゅうやって来ては酔っぱらって気を吐いた。なかには高田が『週刊朝日』の対談で「一滴もやらない」としゃべっているのを読んで大嘘つきだと憤慨した常連もいたらしい。

世の中には面白いことがあるものである。それにしても私は高田保だとして、そのニセモノに好意を寄せていてくれた人々に、やはり友情を感じたりもしたのである。おでんやの借金も払いたい気がしたが、愚妻に注意されてそれは止めた。

小林の序文でも「高田さんの顔は一風変わっている。と言えば知っている人にはそれでいいが、知らない人には全く描写に適さぬ顔で、大きな疣(いぼ)が二つあるが、三つあっても四つあってもいい様な、また、あったかも知れぬような顔である。瓢逸に見えて苦労人染み、また一種の哀愁を湛えたもので、当人は含蓄のある顔と称しているが、当人の説だから正しいであろう」と書いている。現代のようなテレビ時代なら有名人は変装していてもすぐに見破られるのに、素顔で毎晩飲みに通うとはこうした詐欺師にとっても古き良き時代だったのだろう。本人の写真の代わりに多くの装丁を手がけた版画家・恩地孝四郎の挿絵で、せめて<描写に適さない>といわれた顔をご想像あれ。

以後の続編はどうなったかだが、その後、『第3ブラリひょうたん』まで出版されて終わる。肺結核で療養中の高田が昭和27年2月に島崎藤村の旧宅だった神奈川県大磯の自宅で亡くなったからである。享年56。