書斎の漂着本(82)蚤野久蔵 雪後庵夜話

「自分でも呆れてしまうこと」のひとつは同じ本を複数買ってしまうことだろうか。サラリーマン生活最後の東京時代には数日前に宅配専門本屋さんに注文したのを忘れ、会社の昼休みにのぞいた大型書店の新刊コーナーで「あっ、これこれ」と購入し、その晩に同じ本が配達される、など<トホホな失敗>が何回か。これが古書となると逃したら同じ本に巡り合う機会はないかもしれず「一期一会ゆえ、迷ったら買う」を信条にしていたから、あとで整理すると出るわ出るわ・・・。言い訳すると大津の自宅にあるのをいちいち調べてまで、ということではあるが。これは古書市で見かけて「自宅にあるのは分かっていたけど読み返したくてあえて買った」谷崎潤一郎の『雪後庵夜話』(中央公論社)である。

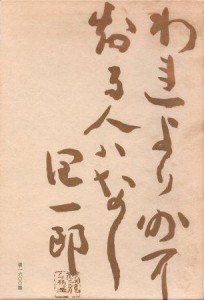

本体は濃い緑色の布装だが背に書名の金箔押しがあるだけなので谷崎の詠んだ歌が使われている函のほうを紹介する。標題があるのが表側、署名と落款があるのが裏側である。

我といふ人の心はたゞひとり

われより外に知る人はなし

寛永の三筆といわれた本阿弥光悦の書を臨書するのが日課だったというだけあって、谷崎独特の豊潤なリズム感がある。篆刻の「雪後」が入った落款印もわざわざ作らせたものだ。小さく「價一六〇〇圓」とあって昭和54年1月発行の第4版。ちなみに自宅にあったのは42年12月の初版で「價九五〇圓」だから経済成長による物価の上昇を反映している。

谷崎が晩年を暮らした熱海市の雪後庵は、昭和25年からの「先の雪後庵」(同市仲田)とその2年後に転居した伊豆山の「後の雪後庵」(同、鳴沢)が知られる。戦後は大好きな京都に住んでいたが、冬の底冷えに耐えられず避寒を兼ねて熱海のホテルに宿泊することが多かった。ホテル暮らしは何かと落ち着かないだろうと気遣う中学時代からの親友の紹介で借りたのが雪後庵だった。それも『鍵』を発表したあたりから右手に麻痺がおこり執筆はもっぱら口述筆記となった。『雪後庵夜話』は、38年から翌年にかけ「中央公論」に連載された。話題を呼んだのはあとがきの「雪後娥影(がえい)」で松子夫人が書いているように「谷崎自身の身邊(辺)を描いたものでは後にも先にも最もあけすけに言い切ったもので、私でさえギクリとする個所にぶつかる。作家の誰彼が如何に正直に真実を語るかに苦悩しているかゞ分からないではない。(中略)一日の中にも死をあきらめる気持ちと恐怖する気持ちの交錯した中に生きながら、是だけは真実を書き残したいという念(おも)いの最も現れたものとして、私には読み棄てには出来ない。それに、もっと書きつゞけたい事柄があったことが切ない程分かるのである」とある。

文中ではM子とした松子夫人が妊娠したことを知った谷崎が「(子どもが生まれたら)これまでのような芸術的家庭は崩れ、私の創作熱は衰え、私は何も書けなくなってしまうかも知れない」と繰り返し中絶して欲しいと迫ったことが明らかにされる。どうしても生みたかった夫人は思い余って中央公論社の前社長の嶋中雄作を東京小石川の私邸に訪ねて相談する。嶋中氏は「私は谷崎さんの芸術第一主義がよく分かります。しかし生みたいというあなたの気持ちもよく分る。あなたとしては当然のことです。ですからあなた、構わずにお生みなさい。あとは私が引き受けますよ」そう云って力づけてくれた。

交友のあった芥川龍之介や志賀直哉も登場させ自身の体調について書いている。

死期が迫った頃の芥川は「僕の脳髄の襞(ひだ)ごとに虱(しらみ)がたかっているような気がする」と云っているが、私は自分の頭の中が空洞になって、小さな石ころのようなものが、あっちへ転がりこっちへ転がったりしてゴロゴロしているような、ちょうど頭が玩具のガラガラになったような気がすることがある。寝る時頭を右下にして臥せると、その石ころがガラガラと右に集まって来る。左下にすると左に集まる。頭の中にはそれ以外に何もない。そんな気がして時々頭を左右に振ってみる。右にも左にも向かず、頭を真っ直ぐに枕に載せて、仰向いて天井を視詰めながら寝る。すると今度は手の置きどころが気になる。殊に右手をどこへ持って行ったらいゝか。私の右手は簡単な書痙だけでなく、四季おりおりの気候の変化、その日その日の使い加減に従って神経痛のような痛み方をし、麻痺の程度と疼痛の場所とがいろいろに変るので、腕を真っ直ぐに伸ばして眠る訳に行かない。又熱い日でも露出しておく訳には行かない。必ず毛布か布団を掛けて胸か腹の上に載せるようにする。しかし狭心症と云う病気があるので、心臓の周囲、冠状動脈には触れないようにしなければならない・・・。

志賀のほうは、「志賀君は機嫌のいい日と悪い日があり、不機嫌の日には家族の人々にアタリ散らす癖があるので、そういう日には赤い帽子を被って<今日は機嫌が悪いのだから用心しろよ>と、家族に知らせるようにしようかと思う」と云っていた。私はまだ志賀君が赤い帽子を被っているのを見たことがないから、実行していないのだと思うが、この方法はユーモアがあって面白い。私は家庭内では志賀君のように威張ってはおらず、妻や妻の妹に対して遠慮する方であるから、帽子を被る必要はないが、でも別の意味で何となく機嫌の悪い、気勢の上がらない日はある。何か理由の分からない不安感、不安のカタマリのようなものが鳩尾(みぞおち)のあたりにしこっていて、それが時として體の各所へ移動する。一日のうちにあっちへ移ったりこっちへ移ったりする。手の置きどころに困ったりするのは、大概そう云う不安のカタマリがどこかにしこっている時である。そうしてそれは肉体的苦痛を伴う時と、そうでない、単なる不安のカタマリの時とある。又「ここが痛い」と思うと、どこの部分でも痛くなる時がある。

他にも自身の入院の話や病気のことが繰り返し書かれているから言いかたは悪いかもしれないが「病気のデパート」になった老作家はその向こうに死さえ意識する日常だった。

これは巻頭に置かれた日本画家・安田靭彦画「谷崎潤一郎像」である。どこで描かれたのかは書かれてはいないが雪後庵ではなく、亡くなる前年の39年に湯河原町の山手に新築した「湘碧山房」で相模湾を一望しながらくつろいでいるところかもしれない。

最後に収録されているのは絶筆となった「中央公論」40年9月号に掲載の『七十九歳の春』である。

今の所謂文壇人の中で、私より年長の作家といえば志賀直哉氏と武者小路実篤氏と、この二人よりない。武者氏は明治十八年生れであるから私より一つ年上であるが、見たところ私よりずっと元気で、毎日仕事をしておられるらしい。氏はついこの間、今年の五月十五日に八十歳の賀の祝いをされた。昔流に(数えで)勘定すれば私が今年八十歳で、武者氏は八十一歳になるはずだけれども、祝いごとというものはわざと一二年遅らせるのが昔からの慣習であるから、それを今年に延ばしたのかどうか、その辺のところはよく分からない。しかし武者氏が延ばしたからには、わたしもそれに倣(なら)うことにして、自分の誕生日である来年の夏まで生きていたら、その日に祝うことにしている、と書き始める。

しかし、以前は日本料理西洋料理中国料理、脂っこいものは何でも構わず食べてものが、だんだん京都風の淡白な味を好むようになり、三十七八年頃からその食欲も衰え始めた、とか、老年になると、理由のないことにも涙が出るものかしらん。涙はじきに消えてしまったが、などと云っていた1歳年下の古い友人が突然病気で死んだ。病気は癌だということで、私とは違い死ぬまで酒と煙草を止めなかった人であるから、そういうことも多少死を早めたかもしれないが、涙の話などはその死と何か関係があったのか、虫が知らせたとも私には考えられない、と打ち消してはみてもなぜか気にかかる。

正月8日には東京の病院へ2カ月ほど入院して退院、平安神宮の桜や「都をどり」を楽しみにしていたが4月の京都は天候不順だったので、無理をして風邪を引いては大変と自重して5月に出かけた。もう花は散り、をどりも済んでいたけれども、病気その他の事情で二年見損なった京都の春は楽しく、これでようよう取り返すことができた。

「雪後娥影」には『七十九歳の春』が収録された「中央公論」の編集後記「ですくさいど」が紹介される。

御自分の作品の校正刷には必ず目を通される谷崎先生なのに、今回はその校正刷がついに戻らなかった。お目通しのないまま「責了」と校正刷に書いた途端、どうしようもない気落ちに襲われた。合掌。

短い文章ではあるが、私は長い文筆生活にただの一度もそんなことはなかったのに違いない、といたく胸を突かれた。前日に届けられていたこの校正刷を若し見せていたら、とふと思い、慄然とした。もはや最後の病苦と闘っていても目を通さないではいなかったであろう其のすさまじさが、まざまざと見えてくるのである。今一つ激しく感情にぶつかって来たのは、再び原稿を書くことはないという悲しい事実であった。さもあれ、雪後の娥影は思いの果てまで隈ない光を投げている。

谷崎はこの年、79歳の誕生日直後の40年7月30日に腎不全に心不全を併発して死去した。娥は月の異名で娥影とは月影のこと。本の出版が42年12月20日なので、松子夫人の文章も「あとがき」ではなく雪後庵にも所以する「雪後娥影」となったのではあるまいか。