あと読みじゃんけん(9)渡海 壮 当マイクロフォン

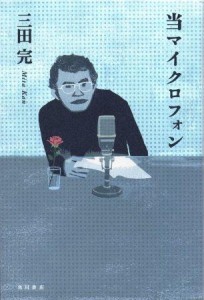

三田完の『当マイクロフォン』(角川書店)はNHK屈指の語り手で<伝説のアナウンサー>と言われた中西龍の生涯を描いた評伝小説である。この表紙イラストは本人の特徴をよくとらえているが、ラジオがメインの時代だったから「顔」よりもその「声」で国民の記憶に深く刻まれた。いまや「中西龍って誰?」という方も多いだろうが、長くNHKラジオ第一放送の『にっぽんのメロディー』を担当した。「唄に思い出が寄り添い、思い出に唄は語りかけ、そのようにして、歳月はしずかに流れていきます」という名ナレーションは独特の<濁り漂う声質>の抑えた淡々とした話術が全国のリスナーを魅了した。『NHKのど自慢』『きらめくリズム』や多くの連続テレビ小説、大河ドラマ『国盗り物語』の語り手としても活躍した。

「当マイクロフォン」は自称(=私)の代わりに中西が好んで使ったことで彼のトレードマークになった。『にっぽんのメロディー』はテーマソングのあと「歌に思い出が寄り添い」のお決まりのフレーズに続いて「みなさん今晩は。お心豊かにお過ごしでしょうか、にっぽんのメロディーです」から始まる。そしてリスナーから届いたリクエスト葉書の一枚ずつを読んでいく。

「〇〇県〇〇市〇〇町の誰それさん、お葉書ありがとうございました」。

「初めてお便りを差し上げます。今からもう何十年も前にどこかの映画館で聞いた曲です。どこの映画館だったのか、どんな映画だったのかはすっかり忘れてしまいましたがその中で聞いた『雪の降る町を』をリクエストします。できれば高(こう)秀男さんの歌でお願いします」。

「畏まりました。それでは高秀男さんの歌で『雪の降る町を』をおかけします・・・」。

曲が終わると中西が選んだ季節の俳句のコーナーで句の意味を思い入れたっぷりに解説していく。葉書に「風邪などひかれておりませんか」とあると、「当マイクロフォンはこの冬、風邪はまだひいておりません。おかげさまで大丈夫ですが、お心遣いほんとうに痛み入ります」とこれまたていねいに答える。

中西は昭和3年(1928)、後に東京都港区長になる父清太郎と妻ハツの長男として生まれた。満州で張作霖が爆殺され、その処理をめぐって田中義一内閣が大揺れに揺れていたさなかである。干支の辰年にちなんで、龍という名がつけられた。禅の修行で漢籍に親しんでいた父親は漢音の読み「リョウ」を尊重した。5歳のとき、実母は次男を産んで数時間後に24歳の若さで他界した。一時は兄弟別々に親族の家に預けられたが3年後に父親は31歳の後添いをもらい、兄弟は同じ家で暮らすことになる。多感な時期にもかかわらず継母からは厳しすぎるしつけをされたから、長じてもことある毎に継母や、継母を家に迎えた父親に反発した。大学進学後も森繁久彌が出演している新宿の劇場ムーラン・ルージュに連日足を運び、無頼を気取った着流し姿で若い役者が集まる酒場に入り浸る。挙句の果てには「旧華族の奥様」との間に子どもができたと父に堕胎費用を泣きつく。父は病院まで手配するが知人の警察OBに調べてもらうとそれは真っ赤な嘘で病院に連れて行ったのは新橋烏森の見番に所属する枕芸者の鶴一こと有本加津だった。

大学をどうにか卒業した中西は昭和28年、NHK第26期生アナウンサーとして協会に仮採用され3カ月の研修が始まった。わが国初のテレビジョン放送が始まった年で同期は18人だった。「社会人になれば、いやがおうでも規範に基づく行動をとるだろう」と期待した父親が自身の区長という立場が脅かされないようにあらゆる人脈と伝手を頼ってひそかに手を回した<尽力>のおかげでもあった。配属は熊本中央放送局、5月の赴任にあたっては東京駅に「急行阿蘇」を見送るNHK関係者に混じって父の姿もあった。ところが次の停車地、新橋からこの列車に加津が乗りこんだ。

これから始まる長い社会人生活、NHKのアナウンサーという望んだとしてもちょっとやそっとではなれない職業についた中西だったが<内縁の家内>を連れて熊本駅に降り立った。新人でなくても異例中の異例。しかも白絣の和服姿は夏目漱石の『三四郎』の主人公が同じ白絣に袴姿で熊本から列車で上京するのとは逆の経路でやってきたのにそれを真似たのか。赴任した直後に市役所に加津との婚姻届を出して「芸者から足抜けさせる」という約束を果たしたが7月の終わりに加津がいなくなる。同じころ局には「中西がNHKのアナウンサーらしからぬおこないをしているので天誅を加える」という電話があった。見番がやくざ者を使って加津を取り戻したのか、それとも自身から逃げ出したのかはわからなかったが二度と戻ることはなかった。それからもやくざ者からの電話がしばしばかかってきたので中西はわずか一年で鹿児島に転勤になる。ここでは遊郭に入り浸り、さらに旭川では飲み過ぎて生放送に遅刻したり地回りと揉めたりと各地で<武勇伝>を作りながら富山、名古屋と地方局を転々とした。

昭和40年夏、中西は東京アナウンス室に異動の内示を受けた。やがて金曜ドラマ『文五捕物絵図』やテレビドラマのナレーションを担当していく。番組を支えた多彩な出演者以上にドラマのト書きを語るNHKアナウンサーらしからぬ、アクの強い存在感。まさに新時代の活動弁士(カツベン)として多くの視聴者に衝撃を与えた。語りに惚れこんだ美空ひばりとは「芸・ひとすじの道―美空ひばり三大都市コンサート」にナレーションで参加した。たとえば『悲しい酒』はこうである。

父の強さと 母の愛

父の笑いと 母の涙

夜更けに想う 半生のくさぐさに

ひとは哀しみという言葉の意味を

あらためて知るのです

さかずきに 零した涙 飲みほして

ああ、今宵も外は

しんしんと冷えています

東京公演はNHKホールで行われ、その客席に中西は妻とふたりの息子を招いた。リサイタルの模様は後日、民放で放送されたから中西はNHKの現役アナウンサーでありながら民放に声の出演を果たすという珍しい実績を作った。

地方局時代から中西は筆マメだった。時には得意の俳句を添えた。リクエスト葉書や手紙は他のアナウンサーの何倍も、というより群を抜いていた。プレゼントもよく届いた。そうした一人ひとりに礼状を欠かさなかった。中西には『ことばつれづれ』など自著が10冊近くあるが、なかには『俳句の手帖』とか『俳句の楽しみ方』といった本も出している。フリーになってからも本の注文があるとせっせとサインして発送した。各地からの講演依頼も多く、旅先で色紙への揮毫を求められると好んで<茫々哀憐>としるした。「ぼうぼうあいれん」と読む。たとえ幸福の絶頂にいても、それは悲哀の入口でしかないという意味である。

評伝小説『当マイクロフォン』は何回読んでも思わぬところでウルっとしてしまう。業と因果に翻弄されて、地方局を流転したその人生の山坂に、ではない。母を恋い、激情に身を明け渡し、芸の鬼となった男のストーリーは最後の転院とあっけない死、葬儀とその後の収骨の情景から始まる。平成10年10月29日、脳梗塞のため死去、70歳だった。火葬場の係員が喉仏を、白手袋をした掌に載せて遺族に見せようとしたその時、すり寄った遺族の一人が係員の肘にぶつかった拍子に、くだんの骨片は掌から滑り落ちた。中西節といわれる独特の語り口と美声で全国のファンを魅了した元NHKアナウンサー、中西龍の喉仏は、にぶく光る銅のトレイにぶつかって粉々に砕けた。読んだときには、ここでウルっと。いくら涙もろいからって泣いたわけじゃありませんから。その場に居合わせたみたいで心に染みたわけです。