書斎の漂着本(98)蚤野久蔵 畫譜 吾輩は猫である

近藤浩一路の『畫譜 吾輩は猫である』(昭和29年、龍星閣刊)には汗の思い出がある。いつだったかは忘れたが毎夏に京都・下鴨神社で開催される「下鴨納涼古本まつり」で見つけた。お盆をはさんでの6日間、それでなくても暑い盛りの恒例イベントである。市中が大混雑する「五山送り火」の日は敬遠するが、帰りに友人とビアホールで待ち合わせして冷たいビールを飲むのを楽しみに地下鉄、バスを乗り継いで出かける。会場となる参道、糺(ただす)の森の両側に店ごとに数十のテントが並ぶ。張り出した枝が直射日光をさえぎるとはいえ到着する頃にはもう汗びっしょり。私のお目当ては均一棚の雑本なので入口で配られるうちわを使いながら見て回る。汗を拭きながらのせいぜい数時間だから掘出し物のあるなしにかかわらず脳内ランプに生ビールマークが点滅?し始めると退散である。

『畫譜 吾輩は猫である』(龍星閣刊)

『畫譜 吾輩は猫である』(龍星閣刊)

近藤は明治17年(1884)山梨県生まれ、東京美術学校西洋画科を卒業、白馬会や文展に出品を重ねた。大正4年(1915)に読売新聞の漫画記者になると政治漫画や挿絵を担当した。美術学校時代の同級生で朝日新聞の漫画記者として活躍した岡本一平と双璧で「一平・浩一路時代」と評された。新聞連載を『校風漫画』と題して出版すると人気を呼び、続いて企画したのが夏目漱石の『吾輩は猫である』と『坊ちゃん』で文章は漱石、漫画が浩一路といういわばコラボ作品で当時の新潮社版は<幻の漫画本>とされる。

そこまで知った上でこの『畫譜 吾輩は猫である』を求めたのかというと、それは違う。「吾輩は猫である」→夏目漱石→畫譜?→近藤浩一路?→値段(多分数百円)という反応順で、中身をのぞいて「おもしろそう」と思ったから即購入ということに。前段で紹介したのはあくまで「あと仕入れの知識」というわけ。ついでに紹介すると漱石が『吾輩は猫である』を初めて「ホトトギス」に書いたのは友人の高浜虚子の依頼だった。初稿は虚子からの指摘もあって書き直したが再提出すると「なかなかおもしろい」と採用となった。題名は「猫伝」はどうかという漱石に対し、虚子が書き出しの一節から『吾輩は猫である』に決めた。(高浜虚子『俳句の五十年』)連載は大変な好評を博し、一躍作家・漱石のデビューとなったから上編を初め服部書店、のち大倉書店から。中編、後編を大倉書店から出版した。いずれも現在は数万円から程度のいいものは数十万円というマニア垂涎の高価本らしい。

龍星閣刊『畫譜 吾輩は猫である』は、漱石の文をあらかた引用しながらどこにもその名前はなく、奥付も「著者、近藤浩一路」だけであることからも「復刻版」ではなく、あくまで近藤が漱石の『吾輩は猫である』の各シーンをイメージして描いた「畫譜」という位置づけのようだ。権利関係がうるさくなった現在では考えられないのではなかろうか。

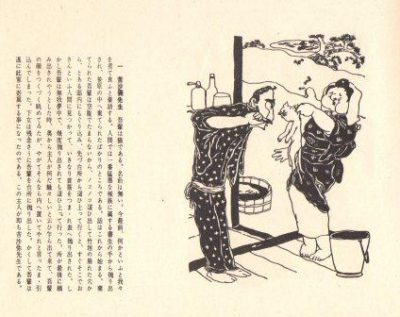

書き出しの部分は「一 苦沙彌先生」のタイトルで、吾輩は猫である。名前は無い。から始まる。原作は、吾輩は猫である。名前はまだ無い。だから「まだ」が省略されている。腹が減った吾輩が忍び込んだ屋敷が英語教師の苦沙彌先生宅で、見つけた下女の「おさん」が吾輩の首根っこをつまんで外へ抛り出す。何せ空腹だから侵入、抛り出しを4、5回繰り返しているうちに「何だ騒々しい」と言いながら奥から出てきた先生、吾輩の顔をつくづく眺めていたが「そんなら内へ置いてやれ」と言ったまま引っ込んでしまう場面。畫譜では「おさん」の名前はなく単に下女となっている。いまや下女も差別語で「お手伝いさん」と言い換えるのだっけと思い、『朝日新聞の用語の手引』を引いてみたらいずれも見当たらなかった。畫譜では「おさん」の出番はここだけなので「名前なし」となった。

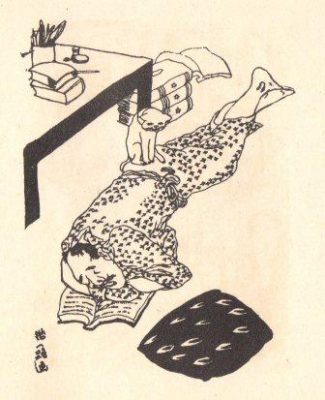

かくして「家猫」になった吾輩、恩義のある先生には精一杯の感謝をしなくては申し訳ない。先生が書斎で昼寝をしている時には背中の上に乗ってマッサージ?をしているわけです。

畫譜は各場面ごとに挿画を添えて合計100場面。ページの代わりに番号を振ったタイトルが付く。いわゆる菊版を横にした版型で、見開きの右ページは文章が右側、左ページはその逆で、それぞれ中央に漫画=挿絵が配されている。原作から猫の手ではないがそれぞれを「拝借」しているからストーリーそのものはほぼ同じのようだ。いくつか紹介しようと思ったがきりがないので吾輩の毛色、その最後、まだ無かった名前はどうなったのか、の三点に絞ってお届けする。

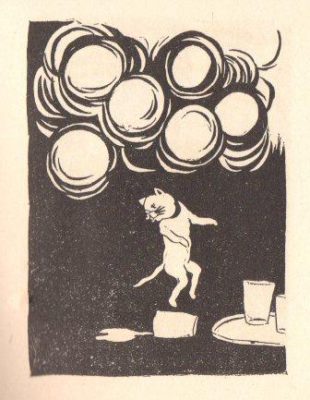

毛色はご覧に入れた2場面でおわかりのように畫譜の吾輩は全身真っ白、つまり白猫である。手元にある角川文庫(平成9年6月10日、改版85版)の表紙を担当したわたせせいぞうのは白黒ブチである。右目のあたりが黒でなんともかわいい。

同じこの角川文庫版には初版本の写真が掲載されている。「挿画 橋口五葉、中村不折」とある。漱石は熊本五高時代の教え子の弟で東京美術学校を卒業したばかりの橋口五葉(本名・清)をわざわざ千駄木の自宅に呼んで本の装丁を頼んだことが日記に残る。五葉は巨人猫が人間世界を睥睨するイメージの表紙カバーを古代エジプト絵画風のカットで提案しているから署名はないが初版本上編のほうの黒猫の扉絵が五葉であろう。その裏の同じく初版本の下編の挿画は署名があるからもう一人の中村不折で、尻尾の先まで全身が黒一色でいずれも黒猫である。

毛色がさまざまあるということは原作には毛色について書かれているかもしれないがこれ以上詮索しない、つまり「白黒つけない」ということで次に進む。

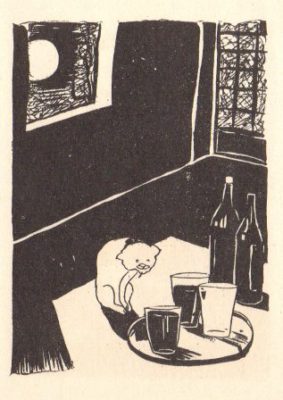

先生宅は来客が多く、友人などが集まって議論をたたかわせたり、碁を打ったりする。この日も熊本出身の三平が嫁をもらう報告に、おみやげのビールを抱えてやってきた。居合わせた迷亭、独仙、寒月、東風は三平の艶福を祝してそれで乾杯、ひとしきり大騒ぎしたが秋の日暮は早い。「大分遅くなった。もう帰ろうか」と一人が立つとお開きになった。

「九七 月下のビール」 吾輩が勝手へ来て見ると、コップが盆の上に三つ並んでいる。その二つには半分ほどビールが残っている。ものは試しだ。猫だって飲めば陽気になれぬこともあるまい。思い切って飲んでみる。舌がピリピリして口の中が苦しくなったのには少々驚いた。一度は見合わせたが、人間は良薬口に苦しと言って風邪などを引くと、顔をしかめて変なものを飲む。飲むから癒るのか、癒るから飲むのか、今迄疑問だったが丁度よい機会だ。この問題をビールで解決してやろうと思ってぴちゃぴちゃと・・・。

「九八 猫ぢゃ猫ぢゃ」 吾輩は一杯のビールを飲み干し、更に二杯目も。ついでに畳の上にこぼれたのも拭うごとく腹に収めてやった。すると次第にからだが暖かくなる。眼のふちがボウッとする。歌が唄いたくなる。猫ぢゃ猫ぢゃが唄いたくなる。最後にはふらふらと歩きたくなる。外へ出ればお月様今晩はと挨拶がしたくなる。どうも愉快だ。

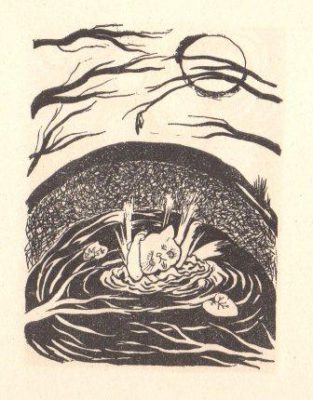

「九九 行水」 陶然と酔った吾輩は、そこらじゅう目的もなく、ふらふら、よたよた散歩をするような、しないような心得で、しまりのない足をいい加減に運ばせて行くと、前足をぐにゃりと前へ出したと思う途端、ぼちゃんとばかり吾輩は大きな甕(かめ)の中におっこちてしまった。ここは夏まで水草が茂っていたが、その後鳥が来てそれを食い尽したうえに行水を使ったりした。吾輩は今、吾輩自身が鳥の代わりにこんな所で行水を使おうとは思いも寄らなかった。水から縁までは四寸余もある。足をのばしても届かない。飛び上がっても出られない。呑気にしていれば沈むばかりだ。無暗にがりがりともがいてみたが、そのうちに身体が疲れてくる。

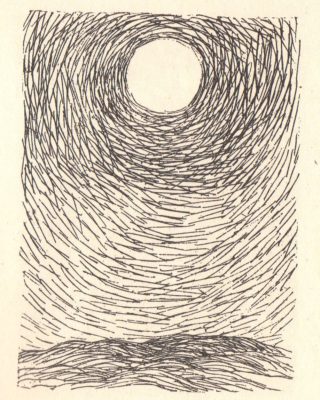

「一〇〇 南無阿弥陀仏」 吾輩も最早いくらもがいたって到底助かりっこないのを知ったので「もうよそう。勝手にするがいい。がりがりはこれ限り御免蒙るよ」と足も頭も自然の力に任せて抵抗しないことにした。次第に楽になってくる。苦しいのか有難いのだか見当がつかない。水の中に居るのだか、座敷の上に居るのだか判然としない。どこにどうしていても差支えはない。ただ楽である。否楽そのものさえ感じ得ない。日月(じつげつ)を切り落とし、天地を粉韲(ふんせい=粉々に)して不可思議の太平に入る。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、有難い有難い。

最後の場面のこの挿画、なかなか出色と思いませんか。日月いずれかといえば夜だから月でありましょう。蛇足だけど。

裏表紙は座布団に後ろ向きで座っている「ありし日の吾輩」でおしまいおしまい。

近藤は大正11年(1922)には岡本らとヨーロッパ各地を旅行、フランスを拠点にゴヤやエル・グレコの作品を鑑賞するためスペインにも足を伸ばした。このときの旅行記が『異国膝栗毛』。昭和に入ってからも長くフランスに住み美術評論家のアンドレ・マルローらと親交を結んだ。昭和37年(1962)に78歳で没した。

そうそう、名前はどうなったのかが残っていました。忘れるところだった。正解は「最後まで無かった」。小説のほうは吾輩という猫の目から見た先生宅というか人間社会を痛烈に風刺した作品だからそれでいいけれど、名前なしでは呼ぶのに困ると思うのは私だけではないはず。