新・気まぐれ読書日記 (54) 石山文也 話術

行きつけの書店の<新刊文庫コーナー>で見つけた徳川夢声の『話術』は、カバーを装丁した平野甲賀の独特な書体に“手招きされた”ようで、迷わずレジへ。帯にあるような会議、プレゼン、スピーチには最近はトンと縁がないし、いまさら「話し方の教科書」でもあるまいが、ま、それはそれ。巻末に「50年の怠慢を経て名著を読む」を寄せたフリーアナウンサー・久米宏のように<襟を正して読む>ことにした。

とはいえ、この時期になっても書斎では冬の延長のフリース上着なので正そうにも襟がない・・・などと考えるうち、盟友の歴史ライター・蚤野久蔵が連載『書斎の漂着本』に夢声のことを書いていたのを思い出した。たしかあれは彼の「戦中日記」を引用した作品だったはず、と調べたら昭和26年9月に出版された『負けるも愉し』(二十世紀日本社刊)で49回から3回もの連続なのでよほど面白かったのか。

聞いてみると「夢声老の、あ、ごめん、若い頃から老人めいた雰囲気があったからそう呼ばれているのだけど彼の著作の中でいちばん版を重ねたのが『話術』だ。何冊かあるから他にも参考になりそうなのと一緒に届けておくよ」と。何冊も?大論文を書くわけじゃないのに、とは思ったがせっかくなので好意に甘えることにした。

徳川夢声(1894-1972)は、島根県益田生れで本名は福原駿雄(としお)。父の庄次郎は地元の警察官だった。三歳のとき、看護師を目ざす母、父方の祖母と上京後、間もなく母は幼いわが子を神楽坂の路上に置き去りにしたまま、年下の恋人のもとへ出奔する。それを知った庄次郎は遅れて上京し協議離婚が成立する。祖母に育てられた駿雄は子供の頃から独学で覚えた落語を教室で披露する人気者だった。東京府立一中(現・日比谷高校)時代には寄席に通い活動写真にも触れる。卒業後は落語家を目ざすが父親の反対で頓挫。「高座に上がるのは世間体が悪いがくらがりで話す“カツベン”ならいい」ということで進路を変えて活動写真の世界へ。見習い弁士・福原霊泉としてデビュー、洋画専門の赤坂葵館に転じたさいに館から「葵」にちなんで「徳川夢声」の名を貰う。慣例だった作品紹介の「前説」を排し、本編も美辞麗句を並べた七五調ではなくリアルな語り口を心がけるアイデアで頭角をあらわした。一方で宣伝誌『週刊アフヒ(=葵)』を創刊すると毎号のように夢声を絶賛する投書が寄せられた。

27歳で葵館を辞めてからもさまざまな映画館から引き抜かれ、一方で弁士以外のキャリアにも磨きをかけていく。当時の人気弁士や有名俳優が得意芸を披露する「ナヤマシ会」の世話人をはじめ、ユーモア小説の執筆や試験放送の頃からラジオ出演などを経験した。映画がサイレントからトーキーの時代になると弁士を廃業し、俳優や漫談家、文筆家として活躍の場を広げた。昭和14年(1939年)、ライフワークとなる吉川英治原作『宮本武蔵』を初めてラジオで朗読。戦後は日本初のラジオクイズ番組となったNHK「話の泉」に出演、テレビ放送が始まるとレギュラー番組を多く抱える<元祖マルチタレント>として圧倒的な存在感を示した。その中心となったのは磨き続けた“話術”で生涯に百冊以上の本を出したなかで『話術』はもっとも売れたロングセラーとなった。

これ以上は冒頭に紹介した久米宏や解説のライター・濱田研吾の「東京を愛した“雑の人”―徳川夢声について―」に譲るが、夢声が多用した「ハナシ=話」、「マンダン=漫談」の<夢声流表現>はそのままに『話術』の魅力に迫ろう。

ハナシというものは、実に実に大切なものです。

どのくらい大切なものか?それはハナシというものの封じられた人生を、よく考えてごらんなさい。

ハナシは、太陽の光や、空気や、水や、あるいは食物(くいもの)や、住居(すまい)や、着ものや、そうした生活に是非とも必要なものと同じように、人間の生活には絶対必要です。

ところが、それほど大切なハナシというものが、あんまり研究されておりません。いや、少しく大袈裟にいうと、まるで放ったらかしでありました。

放ったらかしの一番好い例は、私という、いわばハナシを稼業(しょうばい)にしている男が、実は研究らしい研究は、ほとんどしていなかったということです。

と書き出す。食物、住居、稼業にわざわざ振り仮名を添えたのは夢声の話ぶりをなるべくそのまま紹介したかったから。我々団塊の世代ならラジオやテレビを通じて彼の肉声に触れたことがあると思うからでもある。『話術』は総説、各説に分けて誰でもが学べるように微に入り細にわたり展開されていく。決して大上段に振りかぶるのではなくて夢声のあの話ぶりそのまま。ここまで読んだだけで見事に読者である私の心を捉えてしまうが油断はできない。

ハナシはだれでもできる。だれでもできるから、研究をしない。だれでもできるから、実は大変難しいものである。総説の第一章「話の本体」はこうまとめられる。だれでもできるから、実は大変難しい。続けて痩せても枯れても、私は専門家、くどいようだが第一人者とか、ときによると大御所なんて声がかかる人物ですぞと言いながらハナシとかマンダンというものは、日本中に名人がザラにいて、第一人者が充満しているわけです、とくる。本職と素人の差は突きつめて言うと「それによって生計を立てるか否かということ」と言うものの「本職はウマくて、素人はマズい」と決まれば問題は簡単だが、それがなかなかそうは行かない。巧拙にしても聞いてみて、これは巧い、これは拙い、と感じるだけで、別にメーターみたいなものがあるわけではない。「天狗は芸の行き止まり」とはいえ、世の中にはテングが充満していて素人の巧い人より、はるかにまずい本職がいる・・・。

―ハナシほど楽にできるものなし。

―ハナシほど骨の折れるものなし。

この二つの相反している言葉が、話術の上では、両方とも本当なのである。

「座談十五戒」「演説心得六カ条」などいずれも要点をわかりやすく解説するがここでも一見相反する要素が多く紹介される。

印象に残ったのはこの挿話。フランスの名優がある有名な劇作家と宴会の席上で「演技が大切か、脚本が大切か」と大激論になった。脚本が俳優の演技より重要だと譲らない劇作家に名優は「ではここのメニューを読んでここにいる諸君を全部泣かせてみせよう」と悲しい台詞の口調で読み始めると満座の人々がすっかり感動して涙を流した。もうひとつの寓話「蟻とキリギリス」も読み方ひとつで蟻に同情させたり、キリギリスに同情させたりできるという正反対の例を挙げて間の取り方、声の強弱、明暗、コトバの緩急などのコツを紹介する。

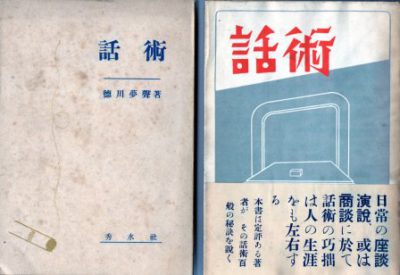

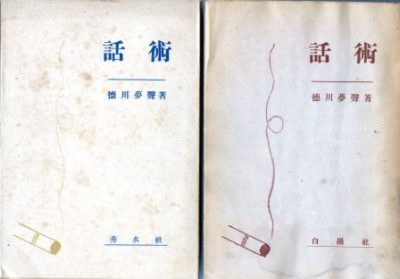

ところで蚤野が届けてくれたのは、昭和22年に秀水社から初めて出版された『話術』(=左)と同じく25年に版元が白楊社に移ってからの『話術』(=右)、翌26年に姉妹編として同社から出版された『放送話術二十七年』で、いずれも初版本。それにしてもよく集めたものと感心する。もう一冊は講談社吉川英治歴史時代文庫の『宮本武蔵(八)』。全8巻のなぜか最終だけなのでその理由を聞くと「揃って届けるとあなたの場合、原稿そっちのけで読んでしまうでしょ。それに佐々木小次郎とのあの巌流島の対決はこの最終巻だから」と。余計なお世話だ。

もっとも『話術』のほうは今回の新潮文庫では漢字や仮名遣いなどが新しくなっているので参考になる程度だな、と思いながら二冊を眺めるうち、秀水社版は終戦直後の物資不足の時代だったのでこれがそのまま表紙だが写真右の白楊社版をめくるとあら不思議、本体は出版社が別なのにデザインはまったく同じではないか。

それがこちら。煙をあげるタバコはショートピース。夢声がいつもくゆらせていたのをそのままデザインにしたのだろうが、それがまったく同じということはいくら多忙を極めていたとはいえ本人も当然、了解済みだったのだろう。

ついでに姉妹編の『放送話術二十七年』も紹介しておくがこちらは別のデザインである。

ラジオ、テレビの草創期に「物語放送」の定番スタイルを創造した夢声は放送台本に青鉛筆で書き込むのを習慣にしていた。それを「眼で読む文章を、耳で聞く文章に替える」と表現する。赤でなく青鉛筆だったのは訂正ではなく自己流の改変だったからか。

吉川英治の『宮本武蔵』で巌流島に向う舟で武蔵が船頭と語る場面。

「思い出した―この辺の浦々や島は、天暦の昔、九郎判官殿や、平知盛卿などの戦の跡だの」

眼で読めばこの「思い出した」がオカしくない。しかし私は「思い出した」を「ふーむ」に替える。「ふーむ」という声の響きに、思い出した感じを含ませる。聞いていて、その方が自然なのである。

―舷(ふなべり)から真っ蒼な海水の流紋に・・・。

この「流紋」を私は、ただの「流れ」に替える。眼で眺めれば「流紋」とは面白い文字であるが、これが耳で「リューモン」と聞いたとき、おそらくわかる人は幾人もあるまい。

―「武蔵か」厳流(=佐々木小次郎)から呼びかけた。彼は、先を越して、水際に立ちはだかった。

これを私は、次のように替える。

―「武蔵か」厳流は、先を越して、水際に立ちはだかった。

なぜかというと「武蔵か」という呼びかけは、声で表されるのだから、呼びかけたという説明の言葉は要らないからである。

なるほどなるほど。講談社文庫の『宮本武蔵』を確かめるまでもない。蚤野へは彼の好きな缶ビールでもお礼に差し入れておこう。

ではまた