書斎の漂着本 (9) 蚤野久蔵 カムチャッカ探検旅行記

スウェ―デン生まれの生物学者で探検家ステン・ベルグマンの『カムチャッカ探検旅行記』(学藝社、1935)である。

ベルグマンは大正9年(1920)年6月に新婚の妻と動物、植物、地質、鉱物の専門家の4隊員を率いて未知の半島だったカムチャッカ半島の探検に出発した。大正と年号を紹介したのは北方航路の主要寄港地だった北海道・函館からロシアの軍艦「コマンドール・ベーリング号」で出発したということもある。ところが半島最南端のラパトカ岬沖で暗礁に乗り上げて座礁し、救命ボートなどで乗員53人を含む全員が無事上陸したものの、付近には一軒の人家もなく、テントで雨露をしのぐことになった。モーターボートで何度か軍艦を往復し装備の半分の15梱包は回収したが、残りを失った。10日後に通りかかった日本海軍の駆逐艦2隻にようやく救助されるが、最悪のハプニングが探検のスタートだった。

彼らはカムチャッカの首都ペドロパウロフスク(現・ペトロパブロフスキ・カムチャッキ―)に3年間滞在し、住民、とくに少数民族の生活や文化、狩猟を観察、動植物の生態研究、資料採集を行った。最初の冬に行った半島の南側の中央部を南から北へ貫流するカムチャッカ川渓谷沿いを自作のスキーや犬橇(そり)などを使い600キロを踏破したほか、二度目の冬には西海岸の集落を巡る千キロ以上の遠征を成功させている。出発地に選んだのはいずれも半島の中央部で北太平洋に面した港町ウスト・カムチャック(現・ウスチ・カムチャッカ)。初回はカムチャッカ川の河口域の動植物の生態観察を続けるうち、悪天候の冬が迫って戻る船がなくなったこともあるが、道路などはまったくない未開発地域なので川や沼沢地が完全に凍る厳冬期でないと移動できないという事情もあった。

行路図のいちばん下がラパトカ岬、「スキー行路」の北の出発地がウスト・カムチャックの町である。ここで橇を引く犬や食料などを調達して出発し、人家のある集落をつなぐように辿った。一路西へ。やがて北から時計の反対回りに迂回しているのが彼らの左手に見えた半島を代表する活火山クルチェフスカヤ(4,850m)だ。「ひときわ抜き出た壮麗な火山の頂から蒼天に高く煙の円柱が立ちのぼってその末は遥かに南方へなびいている」。反対の右手奥の休火山シヴェリウチ(3,283m)は「巨人の死骸の如き怪奇な姿をして横たわる」と描写している。2回ともその到着地は半島最大の町ペドロパウロフスクである。

出会った人物も多く登場する。スウェーデン人の母とロシア人の父との間にフィンランドで生まれたという神父はチベットで探検家のスウェン・ヘディンに会ったことがあるとなつかしいスウェ―デン語で話す。ロシア人の年寄りは自分の職業遍歴を「巡査、探金者、毛皮商人、理髪師、外科医、他も色々やったよ」。もうひとりはある県の知事だったが革命委員会により免職されて追い出された。裕福な商人だった男は同じく革命の混乱でロシア銀行に預けていた財産をすべてなくしてここに来た、とロシア語で、あるいは英語で。もちろん中国人や韓国人、日本人も多かった。

もともと文明人などひとりとしていなかったこの地にいろんな人間が流れてきた。ロシア国内だけでなくあらゆる国から。逃げ出した者、逃げ出さざるを得なかった者、過去はさまざまで、犯罪者だったのも多いから前歴など詮索しないでおくのが揉めないコツであるという彼らからの助言めいた世間話。時間というものさえこの地では何の役にも立たない、と何度も繰り返される。

反面にあるのが人間の暖かさで「旅行者は人種の別なく村で泊まるところに困るということは決してない。誰も知らない初めての村に行って、偶然ある家で一夜の宿を乞うたとしても、その家に先客がいっぱいで寝る余地がないという場合でない限り、断られるということは考えられない」と紹介される。こうした相互扶助は極限の地に生きる生活習慣というか知恵でもあり、旅行者のほうも「トナカイのなめし毛皮3枚を縫い合せて作った寝袋」を持参しているし、食料も朝昼晩とも鮭がほとんどだがあり合わせの肉などが提供されるから匂いなどさえ気にしなければ、お互いさまなので金銭などの謝礼は不要という。

寝袋は突然の吹雪に見舞われた場合にも命を守ってくれる必携品で、氷点下40度以下の野外で毛皮の寝袋に潜り込んで野営することもあったが「快適で安心して眠れた」と書いている。「野生羊の毛皮で作ったものは一層あたたかい。狼の毛皮も上等だがこれはあまりに高価。若い熊の皮も用いられ、毛を内側にして縫うのである」と。物々交換で最高級とされたのがイタチ科の黒貂(クロテン)で、「ある村の小学校の授業料は年に男子が黒貂1枚、女子が狐1枚であった。ここではほとんどすべての取引がこのように毛皮で決済されるのである」。ちなみに最大の消費地だったヨーロッパに渡るとこの毛皮は「セーブル」と呼ばれてミンクより高い値段で取引されるのはご存じだろう。

西海岸地方の旅では、豚を放し飼いにしている村や、トナカイと暮らす遊牧民の暮らしがくわしく書かれる。一生を風呂に入らない習慣の人々もなぜか毎日顔を洗うとか、取った鮭を穴に放り込んでひと夏発酵させる<のけぞるような>匂いのする「キスラ」は村中に腐臭を漂わせる。はびこった遺伝性の病気で滅亡に瀕する村々が多いことや実際に見聞した死者の葬儀の様子も紹介される。「国家という存在からも、その恩恵すら届くことのない辺境の地、いずこの村も<筆紙につくし難い>窮乏と悪臭があった」と綴られる。

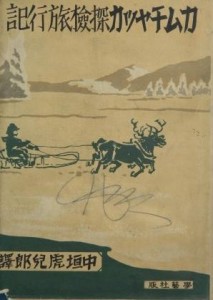

この旅行記は世界11カ国語に翻訳されて大きな注目を集めた。日本語版は昭和10年(1935)8月に中垣虎兒郎訳で学藝社から、12月に本(もと)仙太郎訳で弘学社から出版された。これはいくつかの大学図書館と日本山学会に収蔵されている学藝社版である。大阪・豊崎の「書砦梁山泊」のシールの横に鉛筆書きで2,800(円)とあるが、店頭でそこまで考えたわけではないだろうから表紙にでも引かれたのか。

読み直して気がついたことがある。もう一度、表紙の挿絵をご覧いただきたい。これは文中で紹介された75点の写真のうち「ラムート人の馴鹿(トナカイ)橇」というのを<手本>にして描いたようなのだ。ベルグマンたちが生死をかけた探検を共にしたのは現地で苦労して調達して訓練した犬たちである。つまり、探検行は「犬橇で!」。サインのような書き込みにしてもベルグマン本人ならこんなのんびりした絵にサインなど書くわけがないし、もっと別な図柄の表紙を望んだはず。こう推理すると、やはりこれは以前の持ち主のものか。一件落着の結末は何とまあ!ではある。