書斎の漂着本(95) 蚤野久蔵 原色日本魚類圖鑑

昭和6年(1931)に東京の大地書院から出版された『原色日本魚類圖鑑』である。幅9.5×高さ17.5センチのいわゆるコンサイス辞典ほどの大きさで全204ページ。厚さはほぼ3センチで紙函付きと携帯に便利なように作られている。著者の田中茂穂(=たなか・しげほ、1878-1974)は「近代魚類分類学の父」といわれた世界的に有名な魚類学者で、昭和天皇採集の魚類標本を同定したことでも知られる。高知市出身、東京帝大の理学部動物学科入学後は動物学の箕作佳吉(=みつくり・かきち、1858-1909)教授の研究室で魚類研究を専攻した。「日本に生活する魚類の分布について」で東京帝大の理学博士号を取得した。日本の魚類分類学の創始者であるばかりでなく約170種にのぼる新種を発見、生涯に約300編の研究論文と50冊以上の著書を残した。なかでもアメリカ・スタンフォード大学のジョーダン、スナイダー両教授との共著『日本産魚類目録(英文)』(1913)は当時知られていた全種類が網羅されたことから学会では<名著>の呼び声が高い。

「序」で出版に至るきっかけを「二十数年前に恩師の箕作先生から欧米諸国によくある一般向けの色刷りの魚類図鑑があれば便利なのにと言われ、諸先輩からも同じ意見をしばしば受けた。ところが欧米と違い人々が鮮魚を見る機会が多いわが国ではその色合いが実物に近いものでないと受け入れられないと思い、自分が採集のたびに残してきた精密写生をあらためて整理し直した。原画のないものも多くてそれを描き直そうとするとこんどは標本の入手が困難だったりしてたいへん苦労した」と書いている。それがどうしたという類いかもしれないが、そうであるならばこの図鑑は<本邦初の一般向け原色魚類図鑑>ということになる。

併せて紹介しておくと箕作博士は津山藩医の三男として江戸津山藩邸に生まれた。慶應義塾、大学南校に学んで渡米、イェール大学、ジョンズ・ホプキンス大学を経て英国・ケンブリッジ大学で動物学を修めた。帰国後は東京帝大で日本人として最初の動物学教授に就任した。動物分類学や発生学研究者として日本動物学会を結成、真珠王・御木本幸吉に真珠の養殖が学理的に可能であると助言したことや、東京帝大の三崎臨海実験所を設立するなど動物学にとどまらず水産関係の研究でも大きく貢献した人物である。

ところでこの連載で何度か紹介してきた「わが古書購入法」は高価な本には縁がないこともあるが、あれこれ迷わずにエイヤッ!と買うことである。古書店巡りではまたこんど、と次に行ったらなかったとか、古書展でひと回りしてその後で、と思っていたらもう売れていたということも再三あったから、まさに古本道は一期一会、迷ったら買い!である。この図鑑もそうした一冊だったと記憶している。告白しておくと、冒頭紹介したあれこれ、著者は著名な魚類学者であることは知っていたがその業績や、師である箕作博士のほうは名前さえ知らなかった。エラそうに紹介したのはすべて<あと知識>であるがそこはお許し願いたい。

古書店で手に取ったときになぜこの図鑑に興味を持ったかを思い出すと昭和初期の出版なのに函付きの革装で程度が良かったのとその割には千円ちょっとと安かったことだろうか。奥付に押された「中川蔵書」という朱肉の蔵書印が値段の安さの原因かとも思ったが蔵書印とともに万年筆の「昭和六年十二月十四日購入、1931/12/14」の日付があったのが気になったというか心が動いた。出版が11月7日なのでそのわずか1か月後に購入している。住所はないから最初の所有者の中川氏がどこで求めたのかは分からないが大地書院の所在地は東京市外吉祥寺(現・武蔵野市)だから中川氏はすぐに新刊本が並ぶ都内の大手書店や出版元に直接買いに行ける首都圏在住ではなく地方住いで、新聞広告などで出版を知ってなじみの地方書店経由で注文していたのが、ようやく送られてきた。それがこの<差>になったのではと思ったわけだ。まあ、これも原稿を書きながらあれこれ考えたあとづけの推理といわれればその通りだけれど。

「古書ネット」のいくつかを検索すると大地書院は植物図鑑や鉱物図誌、菌類図説などを中心にして時節柄というか『教育勅語図絵』といったのも出版していることがわかった。昭和6年といえば前年の世界恐慌の波が日本を揺るがし、東北地方の冷害がそれに追い打ちをかけて不況が進行した。『大学は出たけれど』という映画の題名のように就職難が大学卒業者にも及び、一方では陸軍のクーデター計画発覚や関東軍が「満州占領」を進めた年でもあった。同じジャンルでは『有用有害鑑賞水産動植物圖鑑』(昭和8年、田中茂穂編)が「本の状態=函なし、経年の汚れ傷みと折れ、色変わりあり」として7千円で出品されていたが、この図鑑は見当たらなかった。大地書院では他の図鑑類なども昭和16年発行の『集成新植物圖鑑』がいちばん新しかったので戦後の事業再開はなかったようだ。

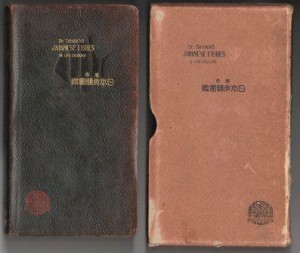

奥付に定価七圓五拾銭とあるが外函の定価の上に「壱萬部限り定価金六圓」の短冊状のシールが貼ってあるから実質は2割引だった。本体は濃緑色の革装でご覧のように魚の影押しの上に英文と右書きで「原色日本魚類圖鑑」が金箔、左下に大地書院のマークが赤色で押してある。巻末の「既刊書目」に文部省認定本『集成新植物圖鑑』があり「ポケット型総革製軽快用紙上質八百八十頁図版三千六十八図入、定価二圓五拾銭」からすると発行部数もあるだろうが図版は355図だからかなり割高な設定である。田中博士は「書物の大きさは四六倍判(18.8×26.0センチ)にするのが理想だったが費用が相当かさばる。何よりも価格をあまり高くしないこと、携帯に便利なことなどを目標としてこの大きさに落着いた」と書いているから1万部までは稿料を辞退したのかもしれない。いちばんこだわったのが図版の出来栄えで「下画は多年私の研究室で写生の経験を積まれた伊藤直和氏の麗筆を煩わせた。魚の輪郭や色合いなど相当正確に現れていると信じているが、お気に召さないものがあったら遠慮なく私へお申し出願います。深く感謝すると共に適当の時期にこれを訂正することと致します」と結んでいるが続巻の発行などは結局実現しなかった。

一般向けとして配慮が見られるのは標準和名で、海魚では主に東京魚市場での名称、川魚は琵琶湖沿岸での名称を中心に採用してそれぞれの地方名もなるべく多く併記している。

例えば成長に従って呼び名が変わることから<出世魚>とされるブリ(鰤、アジ科)は

ブリ(一般の称呼)、東京では一寸から七八寸をワカシ、一尺三四寸をイナダ、二尺をワラサ、三尺以上をブリと云い、富山県では三寸をツバエソ、五寸をコヅクラ、一尺をフクラギ又はフクラゲ、一尺五寸をブリ又はニマイズル、二尺をブリ又はアオブリ又はサンカ、二尺五寸をブリ又はコブリ、二尺八寸をブリ又はオオブリと云い、和歌山県では三四寸をワカナ又はワカナゴ、六七寸をツバス、八九寸乃至一尺をイナダ、又はイナラ、一尺乃至一尺五寸をハマチ、二尺位までをメジロ、一貫乃至一貫四五百匁までをモンダイ、二三貫位をオオウオ、四貫内外をドタブリ、又はヤゾオと云い、高知県では三寸をモジャコ、一尺乃至一尺五寸をハマチ、二尺をブリ、二尺五寸以上をブリ又はオオイオと云い、岩手県では三寸をショノコ、一尺をイナダ、一尺五寸をニサイブリ、二尺以上をアオ、二尺五寸以上をブリと云うと詳しく紹介して、惣菜用としてすこぶる貴重な魚であると追記している。続けて読むと途中で息が切れる。

なかでも田中博士が高知出身者であることを考えればシイラ(鱪、シイラ科)の項目が興味深い。

シイラ(一般の称呼)、トオヤク(神奈川県三崎)、トオヒャク(関西)、マンビキ(熊本)、クマビキ(高知ではこの魚の塩乾品を云う)

体型や色などの説明に次いで「海の表層を遊泳する。左程美味のものではないが、元来水っぽい肉を持っているから塩乾品として消費せられる。高知ではこれを婚礼の際の結納品に使う。雌雄すこぶる仲のいい魚であるとの俗説から起こった儀式である」と綴っている。

博士が多くの新種を発見したことを紹介したが、このコンゴオハナダイ(金剛花鯛、ハナダイ科)もそのひとつで誇らしく「著者命名」としている。

解説には「胸びれの上部に紅色の斑点があること、尾びれがすこぶる赤いことが特徴で、体長は165ミリ(5寸5分)に達する。南日本のものであるが食用魚としては価値がない。ハナダイ類は名称の示す通り、非常に色合いが美しく、体が小さいから所謂(いわゆる)楚々たる姿をしていて、可愛らしいものである。殊に背びれ第三棘(きょく=とげ)が著しく長く、糸状をなしている場合が多く」とか「浅海のものではないが、さりとてあまり深海のものでもない。やや深いところにいるが形が小さいために特別の漁具では漁獲されない。多くは手釣り道具で稀に捕獲されるためにすこぶるめずらしいものになっている」とぞっこん惚れ込んでいるのがうかがえる。「楚々たる」などという形容はなかなかいいじゃありませんか。

田中博士のエピソードを最後にいくつか。高知県出身の自然科学者といえば植物学の牧野富太郎、物理学の寺田寅彦とこの田中博士の3人が有名だが、寺田寅彦とは中学(高知県尋常中学校=現・高知県立高知追手前高校)で同級だった。「寅彦とはいつも首席を争ったが常に先んじられた」となつかしく回想している。また土佐人でも珍しいほどの<イゴッソー>であまり気安くない人にでも、目上の人に対しても歯に衣着せぬ意見を述べたという。牧野が推奨してやまなかった桜のソメイヨシノに対しても「あれは百年で枯れるので桜は山桜が良い」と口にするなど「ソメイヨシノ亡国論」をぶち上げた。

東京帝大時代には同僚のなかで唯一、白衣ではなく繻子(しゅす=絹製で光沢のある布、サテンともいう)の黒衣を愛用した。恩師である箕作博士が開設した東京帝大三崎臨海実験所の所長時代でもそれは変わらなかったろうから、昭和天皇に粘菌の標本を無造作にマッチ箱に入れて差し出したあの南方熊楠を思い出す。勝手な想像であるが白衣姿の天皇に対しても黒衣のままを押し通したとすると、そのイゴッソーたるや大したものと言わざるを得ない。