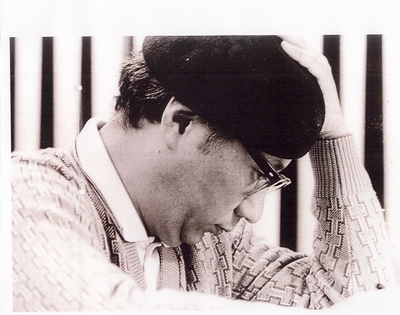

私の手塚治虫(2) 峯島正行

生涯ベレー帽

二人の天才

前号で紹介したM・A・N・G・A旅行団の中で、ベレー帽を被っていった者が三人いる。その一人は、横山隆一で、もう一人は手塚治虫、後の一人が私であった。私がベレーをかぶって行ったことにはちょっとした事情があったわけだが、それはまず差し置いて、横山と手塚のベレーが身についていることは、天下周知のことである。当然ベレーを被って出発した。

横山と手塚は、近代日本の漫画界で、抜きんでた天才であると思っている。それに異存のある人は、おそらくあるまい。大方は肯定してくれるだろう。

不思議なことに、この二人には、いくつかの共通点がある。二人とも漫画界の第一人者であるにも拘わらず、二人ともアニメ―ションに強烈な愛情を持っていたこともその一つだ。手塚が「マンガは本妻、アニメは愛人だ」という名文句をはいたことは、よく知られている。一人はその開拓者として立派な仕事をしたし、一人はその完成者でもあり、世に広めた大功績を担っている。

次に、遊びごとにかけては、両者とも最適な器用さを持っていたことだ。手塚の昆虫採集から、標本作り。そのほかピアノは弾く、芝居はする、もし手塚にあの多忙さを世間が強要しなかったら、どんな面白い遊びごとを作ったか分らないと思われる。

かたや、横山の家の倉庫の一つは、玩具の列車がいつでも走れるようになっていた。その他の蔵には横山お手製の製品が一杯である。がらくたの収集でも有名だった.某教祖のすね毛だとか、妙なものが沢山あった。西川辰美とヤンキースタジアムに行ったとき、西川が、グランドの石を拾って、横山さんに上げなさいという。グランドに降りて。小石を拾って帰り、横山に渡すと果たして大いに喜んでくれた。ヤンキースタジアムが、古いグラウンドの時だった。

二人の共通点としてもう一ついえることは、仕事が早いということである。横山には、仕事で待たせられたことがない。待たされても最後の仕上げをさっさと終えて渡される。鎌倉の自宅に原稿を貰いにゆくと、すでに出来上がっていて、「はいよ」と渡され、「一杯飲んでいかないか」ということになり、いい機嫌になったころ、原稿を持ってかえることに気がついて、あわてて失礼するということもあった。それには横山の話が面白くて,立てないという理由もあった。

横山は「フクちゃん」を連載していたので、嘱託として、毎日新聞に夕方出勤して、「フクちゃん」を書いて銀座におもむろに出かけるという日も多かった。

ある日横山とどこかに夕方出かけることになって、毎日新聞に迎えに行った。受付から電話を掛けると、「これから『フクちゃん』を描き始めるところだから、一五分待ってよ」という返事だ。私は、これは大変だ、これから描くとすれば、どのくらい待たされるか分らないと覚悟を決めたが、きっちり一五分で、出てきたのには驚いた。四コマ漫画一本一五分で仕上げて、担当者に渡してきたのだ。

手塚の速さもすごいものがある。長男の眞の言によると、六十歳で死ぬまでの生涯に十七万枚の原稿を書いたという。この場合の1枚というのは雑誌のB5判で、一頁ということであるから、活字原稿の四〇〇字一枚とは、くらべものにならない労力がいる。一日平均にすると二〇頁描いたことになるという。

手塚の描くスピードをもってしても、一日平均二時間しか眠る時間がなかったことになるという。編集者の思い出などを読むと深夜から朝までに一〇頁書いた時があるという話が出ていた。考えてみれば、そのスピードと量は驚くべきものである。

それなのに、手塚遅虫とか、手塚嘘虫とか、編集者たちに言われていた。手塚への注文が多すぎ、それを受けすぎた結果である。描くべき量が多いから、約束を守れないのだ。

それならば、注文を受けるのを減らせばいいというかもしれないが、それが出来ないのが手塚なのだ。この点は同じ仕事の速さを持っていても、手塚と横山の明瞭な生き方の違いなのだ。そのことも後述するつもりである。

ベレーへの執着心

それはさておき、第三者から見て、二人に一番目立つ共通点は、何と言ってもベレー帽に対する執着心だった。寝ても覚めてもという言葉があるが、そのくらい、ベレーを二人離さなかった。よく漫画集団の若い人が「横山さんは本当に寝る時もベレーを被っているのかな」と噂をしあっているのを聞いたものである。

手塚のベレー好きも、横山の影響である。

「ぼくは昭和20年からベレーを被っている。

これは横山隆一さんの姿にあこがれたのが原因だ。その頃、ぼくは、マンガ家はベレーを被るものだと信じていた。」(『観たり摂ったり映したり』1987年 キネマ旬報社刊)

と、手塚は書いている。手塚が漫画を描きだしたのは、小学校三、四年の頃で、そのころのエピソードは一杯あるが、これもいずれのちになって述べる。そのころから手塚は横山の「フクちゃん」を模写して漫画を描いた。

「正直言って、ぼくの漫画の案つくりは、横山隆一氏から学んだといっていい。『フクちゃん』が僕の教科書であった。ぼくの子供の時のノートには「フクちゃん」を借りた4コマ漫画の習作ぎっしり書き込んである」

と自伝『ぼくはマンガ家』(1979年 大和書房刊)で述べている。横山の象徴と言われたベレーを被るのも、当然至極と言ってよかろう。

ベレーというのはフランスのバスク地方の労働帽といったものなのだが、昭和初年のモボ、モガのハイカラ時代から、絵描きとか漫画家、デザイナーといった芸術的な仕事に従事する人に用いられるようになり、一般の人もしゃれたものとして用いられるようになった。つまりハイカラな流行の一つだったのである。

新漫画派集団(のちの漫画集団)は、昭和七年、当時欧米で流行する、新感覚のナンセンス漫画をもって、新たに売り出してゆこう、という意気込みを持って集まった若い漫画家の一団によって、始められたものである。その初期のメンバーだった益子善六は以下のような文章を書き遺している。いかにも昭和初年の新しがり屋らしい文章なので紹介しておく。

「漫画集団が創立された当初、集団員は制帽を被ろうではないかとのプランがでた。漫画人が制帽とは甚だずれているが、その時は真面目だった。中略

そのころとしては、男子のベレー帽の制帽スタイルは珍の部類に属していたので、オールベレーの文字通りの集団罷り通るで、銀座をほっつきあるくと、さすがモダンを誇る銀ブラ人種もみんな振りかえって見たものであった」(『漫画集団1』1956年 四季社刊)

自由をモットーとしていた集団だから、こんな決議など全員が実行するわけではない。近藤日出造は「山高シャッポにロイドメガネ」

という当時エノケンが歌っていたのにちなんで、わざと山高帽を被り、背広の三つ揃いを着て、伊達メガネを付けて、歩いて見せたりした。

杉浦幸雄は前々から、左翼文化人の間で流行っていた築地帽のままだった。

そんな調子で、集団でも次第にベレーの制帽制度は崩れていった。

しかし、戦争を通り越して戦後のある時期までは、漫画家や芸術家ばかりでなく、一般にも愛好するものが相当いた。かくいう私も愛用していた時期がある。

昭和三〇年代の初めごろ、玉川一郎が、ヨーロッパ旅行から帰った時、ベレー帽を山のように買って帰って、知友に配った。

「向こうではベレーは安いものなんだ。日本の友達への土産を、散々考えた挙句、ふとベレーがいいと気が付いたんだ。ベレーは値が安いばかりでなく、軽いから沢山持って帰れるし、な。これは成功だったよ」

と私の社の編集局にやってきて、おしゃべりをしていたのを思い出す。

それが漫画家の中でも目立つ、横山隆一、泰三兄弟と、戦後売り出した手塚の三人が愛用しているので、だからベレーは漫画家の象徴のように言われた時期もあった。

横山兄弟は体型がよく似ていたので、二人がベレー帽姿で一緒にいると、まるでお神酒徳利のようによく似ていた。それが一層漫画家とベレーの印象を世間的にした。

そのうちに泰三は漫画集団と共に行動しなくなったので、もっぱら手塚と横山隆一の二人が目立った。

其の後世間一般では、次第にベレー帽はすたれていったが、しかし、横山、手塚は絶対にベレーを頭から離すことはなかった。手塚の方は、外に出て、忘れてくるようなこともあったようだ。以下、手塚の文章を紹介する。

「ベレー帽というものはおもしろい。そんなにサイズがあるわけじゃないので、買った当初は、頭に全く合わないのだ。

横にぺったんと広がってぶざまだ。大国様の頭巾のように見える。

ところが一か月くらいたつと、不思議に形が変わってくる。

一年くらい被るともう注文品のように、ぴったり頭に合う。

まことに奇妙なもんです。そのころになるとその帽子に愛着が出てくるんです。

ところがそのころによく紛失してしまうのだ。紛失するのは夜が多くて、たいがいバーで飲んだくれて忘れてくるか、タクシーの中で酔い潰れておいて来てしまうのだ。

中略

つい先日、横浜の女性から連絡があって、

『手塚さんがSでなくしたベレー、うちにあるわョ』

なんで横浜にあるのかわからない。ベレーにきいてみたい。」(『観たり摂ったり映したり』)と書いている。同じ文章に高木東六から純フランス製のベレーを貰って、それを被って銀座のクラブ数寄屋橋で飲んでいるとき、そこの女生にしつこくねだれて、根負けして、女性に上げてしまったっが、それが高木に知れて困ったという話もある。

手塚はこんなことも書いている。

大阪のタクシーの中にベレーを忘れた。あわててデパートに入って別のベレーを買い、それを被ってあるくと、道行く人が、皆じろじろ手塚を見る。俺の顔も全国に知られるようになったかと、いささか気をよくして歩いていると、一人の青年が勇を鼓したように、彼に近づいてきて

「手塚先生、帽子に正札が付いたままですよ」

といった。これも前掲書に載っている話だが、こういう話を読むと、手塚はベレー帽を手から離すこともあったことが分る。

「もし、紛失したベレーが全部僕のところに戻ってきたら、百以上の群れを成すだろうと思う」(前掲書)

ベレー帽のタブー

手塚と違って、横山は絶対人前でベレーを脱ぐことはない、したがって手に持つこともない。ましてや忘れてくるなどあり得ない。身の一部になりきっている。

もちろん他人の手に触れさせない。被っているベレーに他人が指でも触れようものなら、大変なことになるのだ。横山のベレーに触れることは、タブーなのだ。だからどこに行くにも誰に会うにも、たとえそれが大臣宰相であろうとも、ベレーを取ったことがない。日本の社会は横山のベレー着用を、公認してしまった感があった。

ところが日本でも、名門ゴルフ場では、それが通らない。

日本の名門のゴルフ場は万事、英国流の紳士の礼儀作法が守られている。プレイ上の規定も英国風になっている。クラブハウスにいるときは、背広を着用、紳士の身なりを整えていなければならない。食堂で食事する時も同じだ。

あるとき名門コースで、文化人のゴルフコンペがあり、横山もこれに参加した。しかし、食堂や休憩室などでは、ベレーは被っては入れない。午前中のハーフが終わって、昼食の休憩の時間になった。仲間たちはそれぞれ背広を着て、食堂に入ってゆく。横山は、クラブハウスの横庭のベンチで、用意してきた握り飯を一人食べた。

その姿を偶然、垣間見たそのクラブの理事をしている人が、「隆ちゃんに限って、クラブハウスでのベレーの着用を許そう」と、提案し、ついに横山はそのゴルフ場では、ベレー御免となった。

私はこの神聖にして犯すべからざるベレーに、泣かされた時があった。それは漫画集団の忘年会の時だった。この忘年会は、毎年の暮れ、箱根塔ノ沢、環翆楼を借り切って行われ、その乱痴気振りが、ニュースとして報道されたたこともあった。

ことはその漫画集団の忘年会においてであった。例年の如く漫画家が披露する芸術、つまりかくし芸は終わり、漫画家も招待客も入り乱れて、乱痴気騒ぎの宴になる。その真っ最中、私のところへ、「横山先生がお呼びだ、すぐ来いって」と言ってきた者があった。

私が飛んでゆくと「Tというものが君の部下にいるか」と、横山が大変な権幕だ。

「Tがなにかを」

「俺のベレーを取った。すぐ、この場から奴を東京に返せ」

私は青くなって平身低頭し、すぐ「T」を呼ぶと、事実であることが証明された。仲間の一人をすぐ帳場には走らせ、自動車の用意をさせ、「T」に向かって、すぐ自動車で東京に帰ることを命じた。

それだけの処置をとって、一番下座の廊下に足を投げ出し、ぐいぐいと飲んでいると、また横山先生からの呼び出しだという。また悪戯をした奴が出たのかと思って、青くなって飛んで行った。

「おい。今度だけは許す。東京に返さなくていい、奴にゆっくり飲め、と言ってやれ」

という話で、がっくり膝をついたことを思い出す。この忘年会には、銀座の集団なじみの酒場のマダムや女性も招待されていた。ちょうど事件が起きたとき、横山が贔屓にしていた、「ばあ小うた」の亜也という若い娘が見ていた。もちろん私も顔なじみである。

その娘が「あんなに叱ったら、峯島さんがお気の毒よ。ゆるしてあげて」と横山を説得してくれたらしい。

横山も一時の怒りを収めて、私を呼んで許してくれたのだろう。それやこれやで、その夜は一睡もできなかった。

老人たちが起きだすだろう六時前を狙って、漫画友団専用の寝室に行った。漫画友団はその当時漫画集団の友誼団体として、何かの時に相談に乗り、応援する文化人の会であったが、結局は,何かの要件がすむと、漫画家と酒を一緒に楽しむ会であった。当時の粋人が名を連ねていた。

永井龍男、河盛好蔵、徳川夢声、三角寛、筒井芳太郎、池島信平。玉川一郎などなど、いずれも一筋縄ではいかない人物がいて、年々の忘年会に、ご招待を受けていた。

早朝私が、その人たちの屯する部屋の入ってゆき、玉川一郎に向かって、

「先生大変なことが起きました。うちの部下が、横山先生のベレーを取り上げて」

とそこまで言うと、玉川はもちろん同室の大先生方も一斉に起き上がって、「そりゃ大変だ」と叫んだものでした。

私は昨夜の一部始終を申し述べて、一緒に行って再度とりなしてくれるよう玉川に、頼み込んだのであった。玉川はすぐに立ちあがって、私と、広間に出て行った。広間ではまだ宴会が続いていた。真ん中でのんでいる横山の前に行って

「隆ちゃん、委細は聞いたけど昨夜は大変だったそうだな。ともかく峯島がやったわけじゃなし、日ごろの親しさに免じて許してやってくれよ」

といった。すると横山は答えた。

「いんだ、いいんだ。もう忘れたよ、峯島もさあ飲めよ」

それにて一件落着とは相成った。玉川は、集団創立の前からの横山の友人であった。

たとえ相手が総理大臣でも

いずれにしても、横山もベレーに関して頑固だけど、手塚も頑固だった。

インタビューを受けると、相手の一〇人が九人まで

「なぜベレーをお被りですか」

「好みでして」

「おとりになることはありますか」

「いやとりませんね。たとえ総理大臣の前だろうと、断じてとりません」

と答える、と前掲書に書いているくらいである。例えば、中曽根が総理大臣のとき、中国から来日した漫画の代表団を案内して、中曽根総理大臣に紹介した時も、ベレー帽を被ったままだった。

外国人との会合とか、外国にいった時にも、手塚はベレーを離さなかった。

昭和三八年、鉄腕アトムのテレビアニメをアメリカのNBCに売るという時に、渡米したが、その時も、ベレーを離さなかった。Vというエイジェンシーの社長と同行したのだが、その時の場面を手塚は自伝の「ぼくはマンガ家」に描いている。

「出発の日は、羽田まで虫プロのスタッフや家族や、アトム会の面々がみおくってくれて大変な人数だった。同行のV社(エイジェント)の社長はソフトを被っている。

訊けば、外国で正式に商社を訪ねるには、ソフトが体裁上必要だという。だが大体日本人は肩幅が狭く、首が細いので、だてにソフトを被るのはどう見ても不似合だと思う。とくに僕がソフトを被るとコント55号がシルクハットをかぶったよりももっと珍妙で、村役場の小使いさんのような風体になるので、どうしてもソフトが要るんなら、僕は絶対海外旅行は行かないと決心し、断固としてベレーを取らなかった。

「いいですよ、そのほうが手塚さんらしいから」

とV社の社長は言ってくれたが、おかしいことに、芸術家のたまり場であるグリニッチ・ビレッジにも、ロサンゼルスでも、回り歩いた動画スタジオでも、ほとんどベレー姿の絵描きには出くわさなかった。略

アメリカでも帽子屋にはベレーを売っているから、何か別の商売の人がかぶるのかも知れない。ニューヨークへ着いたとき、NBCフィルムズのお偉ら方ガ、ぼくたちをまずねぎらうために、RCAビルの64階のスカイラウンジへ連れて行ってくれた。(この中ではベレーを取らねばならない)ボーイがぼくのベレーを何か奇妙な道具でも触るような複雑な顔で預かった」

そんな経験をしても、手塚はベレーを被ってアメリカを歩いたという。

手塚は以後死ぬまで絶対にベレー党であった。

(つづく)