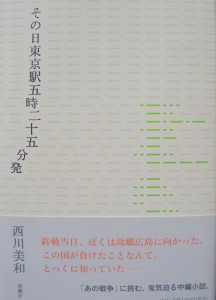

新・気まぐれ読書日記 (7) 石山文也 その日東京駅五時二十五分発

終戦当日、ぼくは故郷広島に向かった。この国が負けたことなんて、とっくに知っていた――という帯にひかれて『その日東京駅五時二十五分発』(西川美和・新潮社)を手に取った。同じ<故郷広島>としてはちょっと気になったからである。その時はこの発車時間は<午後の>と思い込んでいた。正午に天皇の「玉音放送」があったからそのあとだろうと。

模型飛行機作りが大好きだったぼくは15歳になったら少年飛行兵に志願したかったが身長は152センチとクラスで一番か二番目に背が低かったし、この体格ではとてもじゃないが飛行機乗りは無理だろうと友達にも教師にも相手にされなかった。父親は兵隊にとられ長男のぼくは小学校のころから一家の労働力の要となっていたからお国のために飛行兵になるというよりただ家業から解き放たれたいだけだったかもしれない。

中学を出て百姓仕事に明け暮れていたがついに徴用され軍の航空機用エンジンの生産工場に配属された。旋盤を使ってエンジン部品を加工する仕事は手先が器用で飛行機の構造にも予備知識があったのですぐに熟練工の仕事場へ移された。半年後に徴兵検査があり、ぼくは予想通り甲種合格とはいかずいわば三軍の「第二乙種」だったが翌年5月に陸軍通信隊への召集令状が届く。出征当日は煙火が打ち上げられ、人々が大きな声で万歳、万歳、万歳と三唱、近所のおばさんから口々にお国のために奉仕してねといわれると「立派に死んでまいります」とそれまで思ったことのない言葉がつるりと舌先から転がり出た。

大阪郊外で内務班生活、ここで但馬の農家の次男坊で親類の大阪の昆布問屋に丁稚奉公していた<気働き>に長けた益岡と同僚になる。さらに数週間後、2人は東京・清瀬にあった大本営直属の陸軍中央特種情報部の無線傍受所に転属を命じられる。東京駅で中央線に乗り換え武蔵小金井で下車、雨の中を北の方角に歩いて行った畑の先に高い鉄塔がいくつも立った施設があった。基地では千人を超える情報の専門家、通信兵が従事していた。訓練期間は2ヵ月、野外演習から大八車に無線機や発電機を乗せて戻る途中、敵のグラマンの機銃掃射を受けた。どこにも弾は当たらなかったから単なる脅しだったか。数日後、壊れた謀聴用受信機を修理したら何やら英語放送が聞こえてきた。ポツダム宣言の無条件降伏を勧告する内容だった。

8月11日は朝から全員で庭に大きな穴を掘らされた。敵の本土上陸に備えてその日午後から機密書類や通信機材の一切合財をこの穴で焼却し続けた。貯蔵庫の物資も兵舎の毛布やシーツ、各自の襟章や軍隊手帳も穴にくべられた。14日夜、背嚢ひとつを担いで庭に整列させられたぼくら初年兵25名は、伍長からおのおの現金4百円を手渡されてその場で解散になった。益岡と武蔵野鉄道の清瀬駅から途中乗り換えて東京駅に着き、無人になった丸の内側につくられた無人の土嚢の山のなかで仮眠をとった。東海道線の始発列車に乗るために。

ついつい長くなってしまったが、そういうわけで東京駅五時二十五分発は<午前>だった。定刻より少し遅れて汽車は出発し、順調に走り続けたが正午前に浜松で長い時間停車した。窓からはスピーカーから流れる君が代が聞こえ、駅前の駐在所に人が大勢集まっているようだった。そこに置かれたラジオを聞きにきているようだった。

人の群れが散り始めたころに列車は再び走り出した。西へ、西へ。ぼくは日本が戦争に負けたことはひと足早く知っていたが故郷広島に何が起きたのかは知らなかった。乗り換えのため京都で下車、益岡も列車が出るまで付き合ってくれた。列車が動き出す寸前、益岡がコンコンと窓ガラスをたたいた。すぐにモールス信号だと気付いた。

オ ホ サ カ

ヨ イ ト コ

イ チ ド ハ

オ イ デ

益岡の電文は完璧だった。最後にバンと思いきり平手で窓ガラスを叩いて、益岡は見えなくなった。門司行きの列車は再び西へ、西へ、故郷広島に向けて。

そのぼくが広島で何を見たのかはあえて書かない。わずか3か月前に出征兵士として盛大な見送りを受けた故郷はどうなったのか。歴史の<結果>を知る読者としては<ぼく>の見るヒロシマを思い浮かべるがそこはどっこいである。

数々の映画賞を総なめにした『ゆれる』やブルーリボン監督賞受賞の『ディア・ドクター』で話題になり新作映画『夢売るふたり』を発表したばかりの映画監督でもあるから描かれたひとつひとつのシーンがしっかりした映像になって伝わってくる。センスというより文章表現の確かさだろうが小説のほうも直木賞、三島由紀夫賞などの候補になるなどいくつか<手前>まで評価されたからこちらも楽しみでもある。

「あとがき」で作品の下地になったのは新米通信兵として訓練を受けた叔父の手記だったことを明かしている。広島の実家で執筆中に東日本大震災に遭遇した。とっくに済んでしまったがいまも後を引き続ける戦争と、たったいま進行中の大震災。終戦と震災が奇しくもシンクロするように重なり、両方を通底する何かが著者を押し続けたであろうことは間違いない。

ではまた