私の手塚治虫(14) 峯島正行

アトムの終末

人間はロボットの家畜

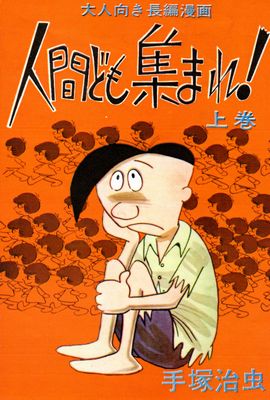

前回の最後で、その一端を紹介した「アトムの最後」という物語は、アトムの最後という表題そのままの物語である。この作品は、昭和四五年七月号の「別冊少年マガジン」に掲載された。手塚のまんがとしては「人間ども集まれ」の連載が始まった三年後に発表されたものだ。

この作品は実はアトムが大活躍したころから、かなりの時を経た時代の話で、この物語の世界では、ロボットが主人公で、人間はロボットに飼われる家畜以下の存在になっている。ロボット法などというものは、とっくの昔に打ち捨てられているのだ。

社会生活は現代と同容な普通の家庭が、平和に保たれて、幸福そうに見える。だが家庭の主人公たちは、皆ロボットなのだ。したがってロボットを構成している機械を治して行きさえすれば、皆長命で若々しく生きてゆかれる。

そのころの東京には、MFC貯蔵庁という役所が存在していた。そこには健康な人間の精子と卵子が貯蔵してある。その両者を試験管に入れて、受精させて、生れた赤子を透明な管に入れて、そのなかで生理学を応用して育てる。こうして生まれた赤子には市民であるロボットが配給され、そのロボットが人間に育てあげる、という仕組みになっている。

なぜそうなったのか。それは人間の数が減った故なのだ。放射能と公害のため、自業自得で、人間は一人立ちの生活ができなくなった。だから人間は家畜に堕ちたのだ。

裕福な鉄皮夫妻は、丈夫という人間の男の子を育てている。夫妻は息子を決闘士にすべく大事に育てている。決闘士とは、むかしローマのグラウンドで、奴隷と猛獣を闘わせて、市民の熱狂を受けたように、今この社会ではロボットが、二人ずつ人間と人間を決闘させて、決闘のトーナメントをし、それをロボットの群衆が、賭けをしながら見物するのである。

鉄皮丈夫少年も、決闘士たるべく、鉄川夫妻に育てられている。決闘者登録証も父親に公布されているのだ。父親が彼に与える玩具と言えば、武器、刀剣などの玩具のみであった。

そんなことは知らない丈夫は、ジュリーという隣の娘と恋に陥っている。ジュリーは丈夫の遊び相手であったが、遊んでいる間に事故が起き、一時彼の前から姿を消していたが、一〇年後丈夫と再開して、二人は恋に陥ったのであった。ジュリーはこの時は、ロボットに変じていた。というのは事故があった時彼女は死に、彼女の両親が、ロボットとして生き帰らせた娘である。

人間とロボットの恋は、この社会では固く禁じられていたのだ。ロボットであることをジュリーは丈夫に秘密にしていた。優しいパパなら、二人の結婚は絶対に許してもらえると信じ、丈夫は、父親に結婚の許可を申し出る。

「駄目だ!」

予期に反する父親の断固たる反対であった。

両親は「もう話していいだろう」と肯きあって、「自分たち夫婦はロボットで、お前は決闘者にすべく大事に育ててきたのだ。決闘者登録証があるからいつでも、申込みをすれば、出場して相手の人間と決闘ができるんだ」

ママも言う。「人間は闘うのが好きだから、男も女も強く育てて、二人ずつ戦わせるのさ。お前は私たちが育てた決闘者なのよ、お前たちの決闘を私たちロボットが見て、楽しむんだ。」

「それじゃまるっきり人間はロボットの家畜なんですか?いやだ!絶対にぼくは闘技場などに行かない。こんな証文破いてしまう」

と叫ぶと同時に、パパの鉄拳が飛んだ。

「ふざけるな、この人間め」

飛び去ってゆく(アトム)

張り倒された丈夫は、闘技場に強引に引かれて行くのであった。決闘場は今や、決闘のまっ最中、負けた選手が、血だらけになって、ぶっ倒れると、場内の見物はエキサイトして大声で叫びをあげている。

その日のメインエベントは、登録番号2318697号の鉄川丈夫の試合だった。丈夫のママは、「あの子は勇気がありますから、七,八人は殺してくれると思ています」などと、賭け仲間としゃべったりしている。突然、会場に轟音が鳴り響いた。高性能のマイクは会場に告げた。

「今日のスター選手鉄皮選手が行方不明になったので、試合時間を遅らす」

というのだ。丈夫はジュリーの家に駆けつけていた。二人でこの世界を逃げ出そうというのだ。あらゆる交通機関には監視隊がいるのだ。逃げる道は無い。

その時丈夫はロボット博物館に保管されている五〇年前のロボット、(アトム)を思い出した。二人は、ロボット博物館に駆け込んで、配置されている「アトム」を叩き起こす。アトムの活躍していた時代は、ロボットは人間の味方だった。ロボット法というのがあってロボットは人間に奉仕し、人間の為に尽くすことが約束されていた。

眠りから覚めた(アトム)に向かってそういう昔に帰って、自分達たちを助けてくれるか考えてくれと丈夫は哀願する。

「あなたとジュリーさんとは本当に愛し合っているんでしょうね、どんなことがあってもその心は変わりせんね」とアトムは念を押す。そこに追手が迫ってきた。アトムは二人の恋人を抱えて天高く飛びあがる。

「僕たちを助けたら、君は世界中のロボットから憎まれるぞ」

丈夫が言うと「アトム」は「解っていますよ」 と答える。

三人はある南海の孤島に降りた。そこで二人は当分愛の巣を固めることになった。「アトム」直ちに飛び立つという。そこで「アトム」は、人間とロボットの関係はどうしてこうなってしまったのか。あれは誤魔化しであったのか、本当は信じていなかったのかも……」と心の中で自問自答しながら、そしてアトムは思い切って丈夫たちに聞く。

「あなたたちなら心配ないでしょうが、たとえ人間とロボットの愛でも…」

すると丈夫が聞く

「誰がロボットですか」

「もちろんジュリーさんですよ、ぼくは一目見てわかったよ」

驚愕し怒り狂った丈夫はジュリーに、「あたしは人間だといってくれ」とすがりつく。

ジュリーも、「愛さえあれば人間だって、ロボットだっていいじゃないの」

その時追手のロケットの大群が押し寄せてくる。

「いくぞ!」と一声発してアトムは敵のロケットに向かって飛び去った。それが最後の「アトム」のすがたであった。

怒り狂った丈夫はジュリーに

「よく俺をだましたな、俺をいくら愛するといっても、こっちでお断りだ」と丈夫は一発の弾丸でジュリーを壊してしまう。そして天からふる銃弾の総攻撃に、一塊の肉も残さず、丈夫は果ててしまった。

アトムも「R・R・U」と同じ結果を呼んだことになる。人間は金属を使って、いかに技術と工夫を凝らしても、人間の生活を向上させる、ロボットはできないということは次第に鮮明になってきた。

そこで、手塚はずっと若い時分から、医学者である知識なり発想をもって、生物学的、生理学的にロボットができないか、言うことを考えていたようだ。つまり生命のある動植物や、今日でいうクローン人間的なロボットを作ることを、頭の中に入れていたように思える。

手塚は大阪大学医学医学部付属医学専門学校を昭和二六年に卒業した。その年の前年に私も大学を卒業し、出版社に入社、新米編集者になっていた。手塚はその翌年の27年に医師国家試験にパスして、医師の資格を得た。

そこで生活が楽な医者たらんか、人気上昇中の漫画家の道を歩いて、競争に明け暮れる一生を送るかということに悩んで、母親と相談し、自分のやりたいことをやったらと忠告され、最終的に漫画家として進むことに決めた、といわれている。

この辺のことは手塚の伝記に詳しい。手塚は医師の資格を得たと言っても、専門は外科である。

その外科の手塚がある時から、電子顕微鏡のある奈良県立医科大学に通いだした。児童漫画が盛んになり、競争相手も、次々登場する超多忙なときに、よく奈良に通えたと後でそのはなしを聞いて、私は驚いた。

しかもその研究内容が、生物の精子だというのだ。これにも驚いた。研究材料のタニシが豊富な奈良大学で精子の研究をしたという話もある。

生理学的に、動物の変化をもたらすもの、は生殖によるほかない。手塚は生き物の精虫を研究すれば、生きものに変化を与える道が開けると考えたのかも知れないと、私は近頃思うようになった。

「アトム」を描き、機械のメカニズムによるロボット製造の行き先は、結局人間をだめにするということがはっきりしてきた。あの「アトム」の末路や、チャペックの「R・U・R」の行く先はおなじだとすれば、生理学的技術の進歩によって、別なロボットができるかもしれない。それが人間にプラスになるのかも知れない、とクローン人間の出現に恐れを抱いた、田才益夫の考えと同じ結果になるのか、また反対の結果が出るのかも知れないと手塚は思案したと、と私はおもう。

手塚は奈良大学で、こうして「異形精子細胞における膜構造の電子顕微鏡的研究」(タニシの異形精子細胞の研究)として纏まり「奈良医学雑誌」(1960年10月1日)に発表され、それにより医学博士の称号を得た。

そうして手塚がその長い時間を描けた思案してきた人間の未来と新しい漫画のアイデアのヒントを生かすため、壮大は実験を、漫画の中で行ったのが畢生の大作「人間ども集まれ」であったといいえよう。そしてこの壮大な物語が手塚に何をもたらし、我々読者は何を与えられたかを、これから探ってゆこう。

三大悪人の腕前

個性の全く違う悪人

さて、ここから いよいよ待望の「人間ども集まれ」の解説、論評、評価にはいってゆくことになるのは当然だろう。この物語は先に紹介した、「アトムの最後」より約三年早く始まっていることを、ご承知おき願いたい。

まず、この長大な物語は、三人の大悪人が、主役で、全編にわたって彼らは、大活躍する。

その三大悪人の一人は、天下を狙う大伴の

黒主である。黒主は悪人でも六歌仙の一人で、その和歌は古今集その他の勅撰集に採択されている。しかし六歌仙の作品で、百人一首に選ばれていないのは、彼ひとりである。

黒主の名前が出るときは「天下を狙う大悪人」という形容詞が何時もつく。よっぽど悪いヤツだったのだろう。黒主の名を我々が知っているのは、常磐津の舞踊曲の大曲「関の扉」の主役になっており、それが歌舞伎の舞踊劇として、しばしば舞台に登場するからであろう。

「関の扉」という芝居では、ふてぶてしい大男が、いかにも実直そうに、庭の桜の木のもとに胡坐をかいている場面から幕が開く。これこそ天下を狙う大伴黒主だというばかりである。彼はいま関兵衛と名をかえ、逢坂山の関守として、天下取りの機会を狙っている。関兵衛は、大願成就を祈る護摩木として庭に生えている黒染桜の大木を切ろうとすると、桜の精である美女が傾城の姿で現れ、黒主である山師をさんざんに悩ませ、ついに黒主の陰謀は暴露するといった趣向の、舞台である。

その黒主と同名の悪人が、この漫画の物語の主役である。

次の主役が黒主とは正反対のタイプの男である。外見は、そんじょそこらへんに、よく見かける、ごく普通の庶民である。ちょろちょろ、うまいことないかと探して歩くような男だが、泥棒もスリもできない、まして人をごまかして詐欺などできる人間ではない。然しよくばりで、意地汚い。断固自己主張ができない弱さから、チョット人の口車に乗って、わずかな報酬を狙ってやったことが、天下の悪事につながることなど認識できない頭脳と、一見ひ弱い軟弱な平凡さがこの男を悪人たらしめているところである。

彼の名は天下太平。自分のしたことが天下にドンナ影響があろうと、なかろうと彼の心は暢気に天下太平。

もう一人は、これまた別種の悪人である。頭の毛はアメリカ紳士風に刈って、何本かの髪を額から垂らして、ニューヨーク仕立てのチェックの上着を着て、薄い色眼鏡、指に金の指輪、腕に、材質不明の腕輪などはめちゃって、本人は精々おしゃれしているつもりの、国籍不明型の紳士、キザが身上である。

職業はプロジューサーと言ったらいいか、企画屋、興行師と言ったらいいか、一時流行の「呼びや」といったらいいか、アイデアと企画が売り物の、職業名の頗るはっきりしない人間である。もともと悪だったのが、テレビ界、興行街を歩き、アメリカくんだりまで行って、興行街のどん底まで放浪して、悪を磨いてきた男である。

ともあれ、ここで漫画を見て、三人の男の典型的風貌を、確認してください。

この三人は、さてどんな行動をとるのか。開巻第一ページに 一九XX年 パイパニア (東南アジアのある独裁国)とある。

一九六七年に発表された作品だから、舞台は一応現代と考えてもよかろう。世界情勢は一九六〇年代と現代とは、本質的に変わっていないからだ。

熱帯樹の繁る山々の向こうに、峨峨たる山岳が遠望できる、野蛮な風景、これが一ページ目である。まずパイパニアはあまりいいところとは思えない。

その奥深い谷川に渡してある吊り橋のたもとをめざして、敗残兵か、脱走兵かわからない襤褸服一枚の天下太平が谷底から上ってゆく。

やっと吊り橋まで、たどり着くと、そこにパイパニアの衛兵が立っていた。太平を見ると兵役忌避者じゃないか、登録カードを見せろと、剣銃を突きつける。太平は懐から数枚の写真を出す。それがエロ写真であったため、思わず敵兵が油断すると、いかにのろまの大平でも、戦場だから、敵のすきを逃さない。手にした剣でとっさに敵兵を突き刺し。危難を逃れる。

逃げるときエロ写真を忘れず拾って往くところが、この人間の、あるしたたかさを表している。

彼は吊り橋をそっとわたり、山の中を徘徊して安全な逃げ道を、探し回る。原野に出ると、いきなり上空のヘリコプターからの機銃掃射を受ける。そしてヘリからは高音のスピーカーが鳴り響く。

「兵役拒否者、および脱走兵諸君に告ぐ。今でも遅くない。日本、中華民国、韓国の義勇民諸君!わがパイパニアは諸君に期待している!直ちに原隊に戻れ」と大スピーヵーが吠えまくる。野原には兵隊の死体がいっぱいだ。ぐずぐずしているとまた機銃掃射を受ける。太平は目についた穴倉に飛び込んで、ようやく助かる。

黒主の生き構え

すると穴の奥から「もっと奥に入りなさい」と声がかかる。声をかけた男は大柄、顔中剛毛が生えている。頼りになりそうな男だ。「

どうです鴉の骨のスープでも」

と欠けたどんぶり鉢を出される。

「あの殺された死体をつついている鴉のスープですか」

流石の大平も手が出ない。「人ひとり生き延びるために野ざらしの死体を食った鴉を食うのは、かえって功徳になりますよ」

と、彼は言う。この男はもう一月間、こうして銃撃さらされながら、洞穴で生きている。

「今度の戦争は先が見えない。無計画に逃げても駄目です。落ち着いて逃亡するチャンスを探すのです」

という。彼はれっきとした日本の軍医だったといい、太平も日本の自衛隊にいた兵だと名乗り、当分一緒にチャンスを待つことにする。髭の男は大平に語った。

「前の戦争では軍医でしてね。戦後パイパニアで開業したんだが、また戦争に狩り出されてな。野戦病院で働いたが或る時、パイパニアの相当の人物らしい怪我人が、運び込まれましてな、一見ダメとわかるような体でしたが、文字通り寝食を忘れて、手当したのです。

その甲斐あってその患者はついに全快し、その男は感謝の涙にくれた。しかしそれもつかの間、わたしが『お互い戦争は否ですなぁ』といった瞬間、態度がよそよそしくなった。その男は、秘密警察の長官だった。間もなくそいつは部下を連れて、反戦派の危険人物とし私を逮捕にやってきたんです。

私は思わず腰の拳銃を抜いて、彼を『恩知らずめ』と彼の額をぶち抜いた。

余りの事にかっとなって、私は男を殺した。命をかけてやっと直した人間だったのに、なぜ殺した!

その後私はどうしようもない虚無感さいなまれ、病院を抜け出したのですよ」

と元軍医は語った。大賊、大伴黒主誕生の瞬間である。

大平は自衛隊の平凡な兵隊だったのが、無理やり義勇兵にえらばれて、この戦場に送り込まれたんだが、あまりひどい軍隊なので脱走したんだ。卑怯者のレッテルを張られては二度と戻れない」

と嘆く。彼らの隠れる戦場には、毎日脱走兵狩りが、ヘリコプターの銃撃で行われたが、何時かそれも沙汰やみになった。

彼等は逃亡者の旅に出る。

「逃亡者って、もっとかっこいいと思った」

「馬鹿、それはテレビの上のお話しよ」

二人は不毛の山野を、毛布その他の日用の荷物をしょって歩き続ける。その途中、村人全員が逆殺された、悲惨な村を通り抜けたり、ついに食物に窮して、大伴の知恵で、アリ塚を破壊して、アリの幼虫や蛹を手束みで食って、やっと飢えを脱したこともある。大平は「蟻って奴は、あんなに大勢巣食って、よく食えるなー」とつぶやくと、黒主が答える・

「働き蜂が稼いで、皆を養っているんだ」

「その働き蜂はオスかいメスかい」

「中性だよ」

「中性というとゲイか」

「馬鹿、中性は中性だ、第三の性だ」

「その働き蜂が戦争やら、力仕事を割り切って一切やってんのかい。で、オスとメスはいったい何の役をしているんだ。」

「セックスさ」

「それじゃまったく不合理じゃないか、なぜ、人間にゃ働きアリがいねえんだ」

「下らんことを考えるな」

この時この物語の中心的な材料となる(無性人間の創造)というアイデアが、黒主の本性を表して、その脳髄にひらめいたに違いあるまい。

スペルニウム採取

その黒主も天下太平も寝込みを襲われ、ガンで囲まれて運び込まれたのは、軍の調査部長の前であった。二人とも軍用医学研究所行きを命ぜられた。毒ガスや細菌兵器を作るところだという。そこの鉄格子の部屋に放り込まれた。黒主は生体実験のモルモットにされるんだと、言う。太平は弱い癖にモルモットにされてたまるか、と強がりを言う。先に呼び出しを食ったのは、太平の方だった。

衛兵に連れられて美しい洋室に入ってゆくと、大柄のグラマー美人が、あられもない姿で、ダブルベッドに寝そべっていた。大平の「男性」は直ちに直立した。

女はベッドからさっと立ち上がり「起立」と怒鳴った。

「よし、姓名、階級を言え、私は当研究所所属看護将校リーチ大尉である。これよりお前のスペルミウムを採取する」

「スペル何とかとは」

「精子だっ!」(続く)

1」