書斎の漂着本 (5) 蚤野久蔵 旅復刻版

旅行雑誌『旅』の創刊65周年、750号となるのを記念して昭和63年(1988)9月に日本交通公社から出版された復刻版である。東京・西荻窪に住んでいたころに行きつけの古書音羽館で手に入れた。ずっと本棚に置きっぱなしにしていたが、『蚤の目大歴史366日』を連載するにあたり、その中の一冊、写真右の昭和32年(1957)2月号に新連載小説として松本清張の『点と線』があるのを思い出した。「1月13日の出来事」として紹介したが「366日」のなかでは唯一、歴史からではなくフィクション(=小説)から日付を引かせてもらった。ご存じ、冒頭の「安田辰郎は、1月13日の夜、赤坂の割烹料亭<小雪>に一人の客を招待した」のくだりである。

清張を「発掘」したのは当時の編集長で、のちに評論家として活躍する戸塚文子だ。清張はその4年前に『或る「小倉日記」伝』で第28回の芥川賞を受賞していたが、現在のように受賞で脚光を浴びることもなかった時代だからほとんど無名だった。それまで『旅』に掲載した3回のエッセイは、作品に盛られた土地の描写のたしかさや詩情や旅情にあふれた巧みな筆致で旅先の地名が克明に入れられており、名所案内だけではなく歴史の考証にも目配りされたサービスに富んだ内容だった。それに戸塚は深い感動を受けていた。しかも制作費が限られているなかで原稿料が安いというのも決め手になった。当然のように新連載もエッセイと同じ1枚1,500円の約束だったという。

新年号からの開始を狙ったが国鉄幹線のダイヤ改正が行われた関係でひと月遅れになった。小説に登場する東京―博多間の特急「あさかぜ」のダイヤを見極めてから、がその理由だった。九州方面への長距離列車が発車する東京駅15番線は、横須賀線13番線ホームからあいだの14番線に列車が入っていなくて<見通せる>時間は1日で午後5時57分から6時01分のわずか4分しかない。この「4分間」が重要な伏線となるというのを念のために確かめておきたいというもっともらしい理由でやむなく2月号からの<発車>となった。同じころ週刊読売に『眼の壁』を連載する約束があり、4月14日号からのスタートが予定されていた。『点と線』も開始したもののなかなか原稿が届かず、清張の原稿だけが空白のまま割り付けされて印刷所でぎりぎりまで到着を待つということから編集部では「清張待ち」という言葉まで生まれたと戸塚は「『点と線』の苦労」(昭和48年11月文藝春秋臨時増刊)で回想している。

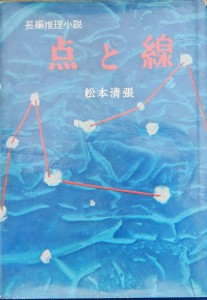

ともあれ『点と線』は計12回で完結したが、この面白さに目を付けたのが光文社の編集者の松本恭子で、渋る出版局長の神吉晴夫を説得し練馬に住んでいた清張を訪ねることになった。光文社はまだ新興出版社だったが交渉の結果は意外にも「光文社から単行本を出版してもらえるなら、印税なんかいりません」というものだった。そこは朝日新聞の広告部に長年勤めていた清張がその派手な宣伝ぶりを知っていたから<印税分を宣伝費にかけてくれるなら>というしたたかな計算もあったはずで、連載終了直後の翌年2月にまず四六版で売り出すとたちまち版を重ねた。

手元にある35年の「27版」のあとがきに清張は、汽車の時刻表を使ってアリバイ崩しをするのはクロフツ(「樽」「アクロイド発12時30分」などで知られる英国の探偵作家)が第一人者だが、この小説はべつに彼を意識したのではない。最初の東京駅の「四分間の見通し」と、情死の着想とははじめから頭の中でできていた。東京駅の現場の係員に聞いても「四分間」のことはあまり気がつかなかったと言うし、「情死」のことは、警視庁の鑑識課員にたずねると、それならわれわれもだまされるだろうとの答だったので自信をつけて書いた。この本には、私の希望として関係時刻表と地図とを凸版で入れた。十分とは言えないが、旅の気分を出したいためであると書いている。

さらに記録的なベストセラーとなる35年7月からの軽装版のカッパ・ノベルスでは「著者近影」に版を改めるごとに別の写真で登場している。自宅でのおなじみの和服姿やスーツ姿もあるが、時には多忙な執筆活動の合間をぬって東京駅に出かけ、思い出のホームでポーズをとったりした。『旅』デビューの昭和32年2月号冒頭のカット(左)にも使われた13番線ホームでのひとこまを紹介しておくが、若いですねえ。

「小説は面白さが本体なのだ」が生涯変わらなかった清張の真骨頂だが、文章だけでなく自作の映画やドラマへの出演までも楽しんだのも彼ならではのサービス精神で、巨匠の茶目っ気たっぷりの素顔がのぞいている。