書斎の漂着本 (6) 蚤野久蔵 夏の狐

本が好きだった父の本棚のいちばん奥にあった一冊で、先だって帰郷した際に見つけた。昭和22年(1947)2月に大坂市南区松屋町4の三島書房から発行された井伏鱒二の随筆集『夏の狐』である。

最初の家を建てたときには、設計も得意だった父に頼んで玄関わきにわずか3畳の書斎兼書庫を追加してもらった。他人から見れば物置程度だろうが、窓以外はすべて本棚にして「わが小宇宙」などと気取っていたがすぐに満杯になった。父の死後、「蔵書はすべて長男(=私)に譲ると繰り返していた」と母から聞いたものの、本の趣味も違うし、なにより引き取る物理的余裕もなかった。それでも芥川賞や直木賞の受賞作やベストセラー本など数百冊は、勤務先の海外拠点に「日本語図書のコーナー」を作るという企画があったので有効利用になるなら供養にもなるのではと思いついて寄贈した。

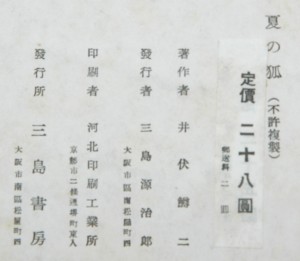

早いものでもう20数年、実家2階の父の書斎はガラス扉の付いた書棚も、なかの本も当時のまま眠っている。変化といえばいまの家を建てて少しスペースができたので、ふたつの『世界ノンフィクション全集』(いずれも筑摩書房版)をはじめ、のぞいた折々に関心のある本があればもらってくることくらいだろうか。この『夏の狐』もそんな一冊だが、面白いと思ったのは著者や題名ではなく値段のところである。ご覧のように「定價(価)二十八圓(円)」という紙が貼ってある。

こういうのって「じゃあ元はいくらだったのだろう」とちょっと興味がわきますよね。透かして見ると下には「二十五圓」とあり、すぐ左にある小さな活字の「郵送料二圓」は同じだが裏表紙には「¥20.00」と印刷されている。まさに<三重価格>ではないですか。

思い当たったのが本の出版年、戦後のこの時期、経済用語で「ハイパー・インフレ」と呼ばれる超インフレが敗戦国・日本を覆っていたわけです。出版界も例外ではなくその波にもみくちゃにされた証拠がこんなところに残っていたとは。さらに着目したのが大阪の三島書房が印刷を頼んだのが京都市二條通堺町東入の川北印刷工業所という印刷業者である。なぜかを考えると京都は大きな空襲を受けなかったので、二条城の東側にあたる市の中心部にもこうした印刷所が残っていた。しかも使われている用紙が粗悪な仙花紙ではなく書道用紙のような和紙であることは倉庫に在庫があったからではなかろうか。わざわざ「装幀 中安五郎」と印刷されているところをみると、名の通った装丁家だったかもしれないし、そう思えば表紙はふすまなどに使う京唐紙風である。ところが奥付の一枚だけは「洋紙」のようだ。

私の想像は、本の配給元が東京の日本出版配給株式会社だから奥付だけを東京で印刷して最終的に製本したのではないか。根拠の一つが奥付の発行者と発行所の住所違いで、発行者のほうに「區南」(正しくは南區)と誤植がある。まさか自社の住所は間違わないだろうと。裏表紙に印刷した「¥20.00」までは手が回らなかったか、うっかり見逃したのだろう。「インフレがこれ以上進まないうちに早く売り出してしまえ」という配給元のあせりが伝わるようでもある。

ここまで皆さんから見れば瑣末なことを長々と書いてしまったので題名となった『夏の狐』を紹介しておこう。

井伏は広島県安那郡加茂村(現・福山市)生まれ。現在の市の中心部からは北に約15キロのところだ。代表作の『山椒魚』が、通っていた中学の池に飼われていたサンショウウオに想を得たように井伏が好んで書いた故郷にまつわる話のひとつである。

毎年のように夏になると田舎では嫁入り前の娘が狐にだまされて山中に消えてしまう。コビキ屋のオテツ、谷本屋のシゲ、水車のオキチとその妹のコハナ、そのほか十二名もが。狐にだまされた娘たちはとても逃げるのが上手で急な坂も平気で駆けのぼり崖を飛び降りる。いずれも盛装して山を駆け回るのを村人が追いかけてもなかなか捕まらない。

こどものころに大人の背におぶさって実際に見た記憶があるので、「いまも同じようにだまされる娘さんがいますか」と村の人に問い合わせたが、「先日、井戸がえ(そうじ)をしていたら、お前さまが子供のとき玩具にしていた水晶二個が井戸の底から現れた。冷たい井戸の中に沈めておくと子が生じるとお前さまは思ったのだろうとお前さまの母上が申された」という話ともに「そんなことは生まれてこのかた見た記憶などありません」とすげない返事が返ってくる。

これだけの短編であるが作家の想像の世界にこちらもつい引き込まれてしまった。

『鐘の音』では青森県金木町の寺にある釣り鐘の由来をたずねる手紙を出す相手が津島修治氏とある。どこかで聞いた名前だと思ったら後に井伏に弟子入りすることになるあの太宰治の本名である。おかげで全作品を読了してしまったのだから思いがけない発見の<余禄>といえなくもない。