書斎の漂着本 (21) 蚤野久蔵 受験國文要語集

昭和10年(1935)に三省堂から発行された『受験國文要語集』(俚諺格言篇)である。いまや難読語となった俚諺(りげん)は「ことわざ」のことだが、幅15cm、高さ8cmのポケット判(A7変型判)で、40ページの小冊子ながら約450例をあげている。

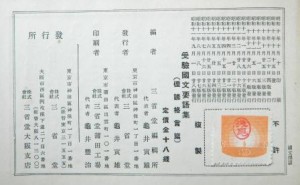

辞書分野で旧制中等学校や高等専門学校、大学にまで信頼関係を築いた三省堂は、受験参考書でも着実に売り上げを伸ばしていた。10月15日に初版を発行するとそのわずか5日後の20日に再販、25日に3版、11月1日には早くも5版、11月26日には10版というように短期間で版を重ねたことが右上の再版履歴でおわかりいただけよう。入手したのは翌11年9月1日の28版だが、すでに印刷スペースはいっぱいだからこのあとはどうなったのだろうと余計な心配をしてしまう。

表紙は地味なデザインなので表紙が失われた<裸本>だろうか。京都市役所近くの古書店の店頭の「200円均一棚」で手に入れた。三省堂の左右に東京、大阪とあり、東京市神田区神保町の本社と大阪市西区阿波座下通の大阪支店が販売の2大拠点だったことがわかる。

明治14年(1881)に亀井忠一が創業した三省堂は古本屋から出発した。「今日の売り手は明日の買い手」をモットーにして買い取り価格がどこよりも高かったので学生だけでなく学者にも固定客をつかんでいた。亀井は彼らがなによりも洋書を欲しがっているのを知り、資本力のいる書籍輸入ではなく英和辞典の発行を目ざした。最初は知り合いと共同で出版していたが明治21年9月に『ウエブスター氏新刊大辞書和訳字彙』を単独出版して「辞書の三省堂」の地歩を築いた。題名に字彙(じい=字義、用法などを解説すること)を付けたのがいかにも<辞書屋>らしいが他にも英和、和英辞書をヒットさせ、自前の印刷所を設立して規模を拡大していった。

ところが、<好事魔多し>のたとえ通り、編集総裁に大隈重信をかついで刊行を開始したわが国初の百科事典『日本百科事典』の刊行でつまずく。第6巻まで出した大正元年(1912)8月に資金繰りがつかなくなって倒産してしまう。ここは支援者や銀行に頭を下げて回った亀井の誠心誠意の訴えが認められて事業再開をとりつけた。経営を支えたのは王子製紙と共同開発した薄手で丈夫な辞書専用紙「インデアン・ペーパー」で、携帯に便利な『コンサイス英和辞典』がヒットした。もう一方の柱にしたのが教科書や受験参考書の路線だったが確実に売るために題名や企画にも工夫したことがうかがえる。

『受験國文要語集』俚諺格言篇は「十冊完成」とあるシリーズのうち、國文の5番目で同じく漢文要語集が5冊あった。定価はいずれも18銭で送料は1冊2銭だが、5冊でも4銭というところがミソだった。それでなくても不安な受験生心理としては5冊揃えても94銭となり、1円でおつりが来るわけで<まとめ買い>が多かったと想像できる。当時の出版物を検索していたら『三回以上出た國文』の<姉妹篇>として『三回以上出た漢文』もあって「こちらも押さえておくか」となりそうなところが受験生心理を巧みにつくネーミングといえるのではあるまいか。

こうしたポケット版の要語集として人気があったのは、常に持ち歩きながら反復学習できることだろう。しかも収録数も多からず少なからず、もポイントだ。「もったいぶるな」と言われそうだからいくつか用例を紹介する。

「あ」の23例のうち、いまも使われるのは「秋風が立つ」「秋の日は釣瓶落し」「朝飯前の仕事」「足下(もと)の明るいうち」「足下を見られる」「頭隠して尻隠さず」「後は野となれ山となれ」「雨降って地固まる」の8例ほどだろうか。「阿漕(あこぎ)が浦に引く網」=密事も度重なれば広く知れ渡る(ばれる)=や、天下太平のさまをいう「雨塊(つちくれ)を破らず」はもはや<意味不明>だろうし、「雨霽(晴)れて笠を忘る」は笠から傘に代わっただけでなく、「受難の時に受けた恩を忘れる」という本来の意味も忘れられてしまった。「新(あらた)に沐(かみあら)ふ者は必ず冠を弾く」も「髪を洗ったばかりのひとは、ほこりのかかるのをおそれて今かぶろうとする冠の塵を弾き落す」から転じて「己を清くしようとする者は外物にけがされることをおそれる」が通じないかも。髪を洗ったらすぐにドライヤーで乾かす時代ですから。

「い」では最初の「生身は死身」=この世に生きている者は、必ず一度は死ぬものである=も使われないし、「軍(いくさ)を見て矢を矧(は)ぐ」と同じ意味の「泥棒を捕まえて縄を綯(な)う」は掲載されていない。もっとも縄の材料になる稲わらもなかなか手に入らない時代だから「綯う」も通じないか。株取引でよく形容された「石が流れて木の葉が沈む」も、電子取引全盛の現在ではどうだろう。夏目漱石の筆名の語源だと思った「石に枕し、流に漱(くちすす)ぐ」=山野の勝地に隠遁して自由な生活をすること=は、漱石が引いたのは次の「石に漱ぎ、流に枕す」=へそまがりで負けず嫌い=のほうだった。もっとも語源は同じく中国・晋の孫楚の故事によるもので、孫楚が「枕石激流」を「漱石沈流」となぜか言い違えたのに、間違ってなんかいるかと強弁したということから。そちらを漱石が気に入ったそうだから危うく間違うところだった。

いまや身体や病気や性別を語源とする差別語は、ことわざ辞典などではのっけから排除されているから例にはあげないが、大正時代以降に使われるようになったという「猫の手を借りる」も載っていない。代わりにあるのは「犬の手も人の手にしたい」である。ペットとしての犬も室内飼いが主流でもっぱら手を借りるのはしつけの初歩の「お手」くらいか。隣にある「一斑(ぱん)を見て全豹を卜(ぼく)す」=ヒョウの皮の紋様の一部分を見て全身の模様を知る=から転じて「物事の一部分だけを見て全体を推し量る」も、いい意味かどうかは別にして、その前に毛皮の輸入を取り締まる「ワシントン条約」が立ちはだかるのかもしれない。