書斎の漂着本 (30) 蚤野久蔵 ダモイ・トウキョウ

京都府の舞鶴市にある舞鶴引揚記念館の収蔵資料がユネスコの世界記憶遺産の国内候補に決定したというニュースを聞いて、わが書庫に終戦直後に発刊されたシベリヤ抑留記『ダモイ・トウキョウ 帰国』(東京・葛城書房)があるのを思い出した。当初の予定には入ってはいなかったが改めて読み直した。記念館所蔵の図書にはあるが今回の記憶遺産のリストとは別であることはお断りしておく。

著者はのちに第75代総理大臣となる宇野宗佑(1922-1998)である。宇野は彦根高等商業学校(現・滋賀大経済学部)から外交官を目指して神戸大学の前身にあたる神戸商業大学に進んだが、わずか2ヶ月後に学徒出陣で敦賀連隊に入隊し、主計少尉として北朝鮮・連浦飛行場で終戦を迎えた。その後2年間にわたるシベリヤでの収容所生活を経て舞鶴への帰国を果たした。抑留記はたまたま宇野の親戚が出版関係の会社を経営していた縁から出版されることになった。極寒のなかでの野外労働や、食糧不足、吸血ダニの襲来など過酷な収容所生活にあっても笑いあり、涙あり。懸命に生き抜こうとする捕虜たちの生活がはじめて紹介されたことで話題となった。さらに阿部豊監督の東宝映画『私はシベリヤの捕虜だった』は大きな反響を呼んだ。

久しぶりに取り出してはみたがハトロン紙を外すと表紙と裏表紙は本体から外れ、物資不足の時代のいわゆる仙花紙は茶色に変色していた。大きさは四六判295ページ、表紙は復員船の「信洋丸」が出港したナホトカ港だろうか。装幀を担当した卸正 伸が描いたようだ。

表題のダモイは副題にもあるようにロシア語で「帰国」を意味する。昭和20年8月末、武装解除されただけで捕虜かどうか、その判断もつかないまま暮らしていた「私達」は歩哨のソ連兵があいさつ代わりに口にする「ダモイ・トウキョウ」に、間もなく帰国が叶うという<希望>を託した。ソ連兵たちはトウキョウ=東京を、ヤポーニャ=日本と同じ意味で使ったが、トウキョウのほうが言いやすかったのか、問いかけには必ず付け加えるように連発した。そしてとうとう「ダモイ・トウキョウ」の日はやってきた。

しかし、その運命は目まぐるしく<暗転>していく。正式に捕虜となった大隊は9月某日、行軍を始めた。警備にあたるのは、さながらマンドリンを弾くかのように自動小銃を提げたソ連兵だった。彼らは小休止のたびに人数を数えたが、数字は苦手らしく必ず5人ずつでないとやり直しとなったから千人以上を数えるために、重い荷物を肩に食い込ませながら何時間も待たされた。行く先を尋ねても「トウキョウ」と言うばかり。日本海に面した北朝鮮の興南港のそばに建つ中学校の建物で一週間ほど滞在したあと、ソ連船に乗って出港した。そのときはまだ全員が浦塩斯徳=ウラジオストク経由での「ダモイ・トウキョウ」を信じていた。

だが、船は浦塩斯徳で米などの物資を下ろすとそのまま出港した。しかも捕虜たちが希望した方角ではなく100キロほど東のナホトカだった。ここで上陸し、H収容所での健康診断、身元調査のあと待機となった。半月後に詰め込まれた貨車に丸2日揺られ、そこからさらに30キロ行軍してようやくマラザ収容所に到着した。

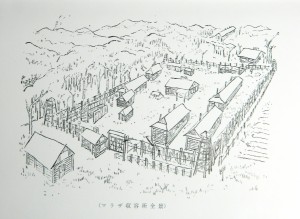

宇野が描いた収容所の全景。四隅にあるのが望楼で、立札には「近よるな撃つぞ!」と書かれている。4重の鉄条網の内側には草を生やさず砂がまいてある。脱出者の足跡を明瞭にするためだ。左手前は糧秣、被服倉庫。衛門左は衛兵所、右の3棟が兵舎、中央は炊事・大工・板金小屋、靴屋。営門左に便所、医務室、入浴場などが並ぶ。鉄条網の右奥がロシア人のパン屋、画の左端中部がここで没した戦友を埋めた墓地、そのさらに上部、煙が立っているのが森林伐採作業に従事した全員がダニに襲われた「地獄谷」である。

初めて迎える正月は1週間前から警備兵の目を盗んでひそかに備蓄した米や豆に加え、干したニシンやワラビを使った料理が食膳を賑わせた。兵舎入口には山から伐ってきた松が門松として飾られた。水筒の水に小刻みにした松葉と砂糖を少量入れて温かい天井につるしておくと1週間ほどで発酵して「松葉酒」ができた。これがお屠蘇としてふるまわれた。気温は零下35度、大隊長以下全員が朝日を遙拝しながら凍てついた雪の大地に立ちつくして嗚咽した。

長い冬がようやく終わり春がやってきた。大隊のほとんどが山を降りたが行く先は不明、主計少尉の宇野は残留組となった。かわりに別の収容所にいた大隊がやってくると俳句会に誘われた。彦根高商時代から俳句に親しみ、犂子(れいし)の俳号を持つほどだったが忙しさにかまけて俳句は手帳に書き留めるだけだった。犂は牛が引く「からすき」のことで宇野の「野」を耕すという意味がある。まさに<待っていました!>の心境だ。他には九州出身の応召将校が「天念」、大隊長は「茶老」、横浜生まれの中尉は「小港子」、他にも「白鈴」「柳子」「沙漠」「布衣」、シベリヤの雪嵐(ブリザード)にちなんだ「嵐雪」は同名の名俳人に重なるとして<却下>になった。「沙漠」はロシア語でサバーク(犬奴)「布衣」はホイニャで、とんでもないという意味だ。もっとも大半が素人だったから宇野には新たな生活のリズムにはなったが物足りなかっただろう。

この本には書かれていないが、のちに俳人協会から出版した『宇野犂子集』(平成元年、非売品)にはナホトカで下船させられた際の

捕虜の顔喜怒失せ白き息かよふ

マラザ収容所での初めての正月に詠んだ

蓬髪も生ける験(しるし)や初日出

二度目の春が来ても収容所周辺では小動物が見つからない。餓鬼道に堕ちた捕虜が食い尽くしたからであるとして

春の草食んで捕虜はも糞青き

などを紹介している。

学徒われ征旗を肩に入営す

征旗は日の丸国旗、恩師に送った葉書に書いた一句とは大違いの絶望と向かい合う日々が続いた。

病死者や逃亡者もひんぱんに出た。春に再開された「地獄谷」の材木伐採作業では夏になるとおびただしい吸血ダニでロシア兵や若い日本兵も死んだ。毎日、衛門で素裸になってダニを点検してもらいヨーチンをふりかけてダニの驚くところをピンセットでつまみとる。ダニは脳炎を媒介するとされ、完全に取り除かないと執拗に食い込んだダニの頭がそのまま体内に残るからだった。全身の皮膚が大なり小なりかさぶたのような惨状となった。

結局、ダニ問題は解決しなかったが3日の予定だったマラザ収容所の生活は1年8カ月に及び、突然、帰国の日を迎える。

出港地となるナホトカへはこんどは汽車だった。港の周辺には一時は4万人ともいわれた帰国人員が収容所には入りきれず、吹きさらしの海岸に露営していた。ここでさらに2週間、ようやく乗船の順番がやって来て、くぐった税関の先には船尾に日の丸をつけた復員船「信洋丸」が停泊していた。

この旗はあの夏の日、ダモイといわれて移された時以来、ついに今日まで眼にすることのなかった旗である。しかし祖国は絶えずこの旗を私達の胸裏にはためかせていた。そして今日、私は再びこの旗の下に帰ってきたのだ。私は全身に謝意を込めて、国旗に敬礼した。一段と風が強くなったようである。

去りゆくソ連よ!ダモイ・トウキョウよ!

二か年の思い出を乗せ今復員船は日本海にその舳を向けた。

筆者は執筆の動機を「捕虜!シベリヤの捕虜、いまだ平和の外に呻吟する同胞何十万!これらの人々は、すでに終戦後丸三年の歳月を閲した今日、今なおシベリヤの荒野に、原始林に、はたまた地下何千尺に、ひたすら帰国の日を待ちわびつつ苦役に服しているのだ。私は復員後ただちに稿を起すとともに、混沌たる日本の世相を他にしてひたすらシベリアに在るの思いもてペンを進めた。幸いにこの一篇によって、痛切に捕虜の生活と、その心理を察していただける人々のあることを希うとともに、遠くわれらが激励の声をシベリヤへ送り、同胞の帰還完了の一日も早からんことを衷心より祈念するものである」と述べている。

この部分は、総理大臣就任直後に国書刊行会の「シベリヤ抑留叢書」として二度目の再販を果たした際にも、同じ内容で再録されている。「学徒出陣という国家の要請に応えて太平洋戦争にはせ参じた一人の学徒のまたと得難い体験を、いわば学園の延長線上において捉えているところに意義があると思ったからである。当時の私は、捕虜帰りという異常な感情の高ぶりを圧さえきれぬまま、滋賀県の片田舎(の実家)の造り酒屋の帳場でこの本を書いたことを思い出す。そして、全身からほとばしる情熱をしぼりきって、同胞の帰還促進を叫んだつもりだ。シベリヤの捕虜は、平和の一歩を踏み出した日本にとり、最後の捕虜でなければならぬ。再び私達は、あの惨状に面してはならぬのだ」という宇野の思いは終生変わらなかった。