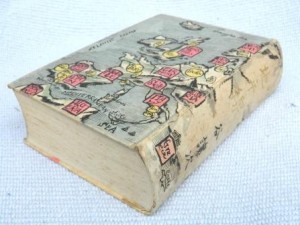

書斎の漂着本 (33) 蚤野久蔵 踊る地平線②

谷譲二の『踊る地平線』(中央公論社、昭和4年)の続き。満州・ハルビンの滞在がようやく終わり、いよいよ7日間のシベリヤ横断の旅に出発する直前でアフガニスタンの国王一行と乗り合わせることになったところまで紹介した。

* * *

王様一行は王族をはじめ、宮内大臣、侍従、料理部員などの「一大混成旅行団」だから、いい車両はすべて彼らの専用車両に充てられることになった。仮にも王様御用達なら致しかたない。一等旅客は不平たらたらであったが汽車賃の払い戻しを受けて二等車に詰め込まれる羽目になった。

同じ車両に乗り合わせたのは日本人が九人、ドイツ人の男女が各ひとり、アメリカ人の老婆、チェコスロバキアの青年、中国人の紳士という顔ぶれで、モスクワに着くまで「一致団結して外敵露西亜人へ当たる」ことを申し合わせた。何しろ、人も怖れる西比利亜(シベリヤ)の荒野を共産党の汽車で横断しようというのだから、その騒ぎたるや福島少佐の騎馬旅行以上だ。ことに本邦人=日本人は、知るも知らぬも低頭しあって

「や!どちらまで?」

「伯林まで参ります。あなたは?」

「ちょっと巴里へ。いや、どうも――」

「いや、どうも」

名刺が飛ぶ。

「こういう者でございます。どうぞ宜しく」

「は。わたくしこそ」

何かとそこはお互いに<にっぽん人>だ。こうなると黄色い顔がばかに頼もしい。これだけ揃っていれば、なあに矢でも鉄砲でも持ってこい!さあ、やってくれ!というので、わっとばかりシベリヤさして威勢よく押し出した――とまあ思いたまえ。

運命をともにする日本人諸彦(氏)。車室順。

A氏。日本橋の帽子屋さん。汽車が走っている間は花(札)と将棋。停まるが早いか駅々から故国日本へ懐かしい便りを投ずる。

M氏。銀座の洋物店M屋の若旦那。A氏と同伴で商売発展の準備にチェコのプラアグ(プラハ)へ行く途中。鞄からいろいろなものが出る。山本山の玉露、栄太郎の甘納豆、藤村の羊羹、玉木屋の佃煮、薬種一式、遊び道具各種、至れり尽くせりだ。外国語がペラペラである。

O教授。K大学法学部の若い先生。しきりに沿線各駅で子供の絵本を買い集める。おっせっかいなのが「坊ちゃんですか、お嬢さんですか」。教授、猛烈な近眼をぽかんとさせて「え?じょ、冗談じゃありません。まだひとりです」。道理で洋服のお尻に穴があいている。

W選手。J新聞社世界早廻り競争の西まわり選手だ。大きな日の丸を胸へつけて、社内随一の元気である。莫斯科(モスクワ)から伯林へ飛行機で飛ぶべく、毎日その返電を待っている。一同いっしょになってやきもきしているが、まだ来ない。勝っても負けても好漢Mはその独特のスポウテイな微笑を忘れないだろう。

Y氏。K造船所の飛行機技師長。口角泡を飛ばして列強航空力の優劣を討議し、つねに正確に悲憤慷慨に終わる。独逸に行かれるのだそうだが、いろいろの専門の機微に入った使命があるらしい。一日、お願いして私と彼女に飛行機の講義をしていただく。絶えず葉巻を口にして「そりゃあ着々やっていますよ、日本でも。えらいものです」

S氏。Y氏の同行者。停車中、雪の降る野天のプラットホームを外套なしで歩くのは、全乗客中Sさんだけだ。みな驚いている。

O先輩。H高師(高等師範)教授。いつも彼女をつかまえて婦人問題を論ずる。その他の場合には忍耐深い傾聴者。伯林へ。

これから九人の日本人が同じ車両に陣取ってへうべう(縹渺)たる西比利亜を疾走するのだから、そのア・ラ・ミカドなこと宛然移動日本倶楽部の感がある。めいめい社会への接触点を異にしているために、ふだんは滅多に顔が合わず、会っても社交的儀礼に終始するであろう人々が、ここに各人生の一頁を持ち寄って心おきなくおたがいの生活と人間を提示しあっていく。旅なればこそ、だがこうして旅行中に逢っては離れる「人の顔」ほど断面的にそして端的に印象を彩るものはあるまい。それは私にとっては、忘れ得ない感傷の泡沫でさえありうるのだ。

紹介するにあたり何ヵ所かは現代用語に置き換えたが「ア・ラ・ミカドなこと」ってどういう意味だろう。ミカドは帝ではなく御門とすると、宛然は「そっくりそのまま、あたかも」だから、意訳すれば「その多士済々ぶりはまるで移動日本(人)クラブの感がある」くらいの意味だろう。ア・ラ・カルトが「献立表によって(注文する)」から、一品料理と訳されるが、このア・ラに御門=ミカドをつけたシャレだったか。そのものずばりの項目があるかと戦前の辞書を探してはみたが見当たらなかった。

満州最後の停車駅、満州里(マンチュリ)で通関。いよいよ露西亜である。莫斯科(モスコウ=モスクワ)まで何日、あるいは何十日かかるか。それはひとえに時の運と汽車の感情によるのだから、復活祭に乗り込んでXマスの前夜に着くかもしれない。のみならず食堂車というのも名ばかりで、兵隊みたいな給仕のほか、政府の規則によりあまり多くの食品は積まないことにしているし、これも政府の規則で、莫斯科に近づくにつれてだんだん皿とフォークだけになってしまうし。とにかく欧羅巴(ヨーロッパ)に行きつくまで何とかして露命をつなぎ、せめては餓死しない判断を上分別とする。

車内「これだけは心得おくべし」

O停車時間を見るには時計よりも暦のほうが便利なこと。そうかと思うと気まぐれにすぐ出ることもあるから、合図の鐘が鳴ったら逸早く駆け込むこと。

O常ににこにこして、殊に露西亜人のボーイには必要以上の好意を示すこと。

O神仏どちらでもいいから、絶えず安着を祈ること。

O念のための格言=艱難(かんなん)汝を玉にす。

当然、すったもんだがあったが汽車はようやく莫斯科「北部停車場」に滑り込んだ。

彼らの莫斯科(モスクワ)日記を少しだけ紹介しておく。

1928年の初夏、ふたりの極東の巡礼が靴の紐をむすび直した。

第一日。

にわかに旅程を変更して「赤い都」の何日かを持つべく、保護色のために私たちもせいぜい赤い顔をして赤い群衆に混じり、赤い――実は黒い――石たたみを踏んで最初の赤い空気を呼吸したのだ。Mind you 私たちは現世紀を吹きまくる赤色台風の中心にいるのだ。気のせいか提げている鞄まで赤くなりつつある。その重みでよろけながら、停車場の石段のうえで私は心中に絶叫した。――はゝあ!これが莫斯科か!

* * *

「5月1日が近い」という第十一日目であって、ワルソオ(ワルシャワ)、伯林、オスタント(フランス)へ。

私たちはオスタント・ドウヴァ間のSSヴヰユヰユ・リエイジュ号の甲板上に、近づく白亜の英吉利の断崖を見守っている自分たちを発見した。

はるばるも来つるものかな――やがて人潮(ヒューマン・タイド)の岸、ロンドンをさして汽船はドウヴァをゆるぎ出るのだ。半球の旅の終わりと、空をこがす広告塔の灯りとが私達を待っているであろう。

ここまでで日本から朝鮮半島、満州、ロシア、ヨーロッパへの「踊る地平線」の第一章はようやく終わり、次の「テムズに聴く」のイギリス篇に移る。

* * *

もちろんさまざまな大事件、珍事件が起こる。最後の最後、帰国の前夜の倫敦(ロンドン)で夫妻は旅券を紛失してしまう。

部屋の内外は勿論、荷物は全部出して、トランクからスーツケースから一応、順々に逆さにして振ってみたけれど徹夜で探しても問題の旅券はとうとう出てこなかった。この旅券捜査には、下宿の老婦人をはじめ、同宿の連中から女中一同まで、総動員で手、というより眼を貸してくれたのだがついに徒労に帰した。

翌朝早く、私達二人は倫敦の日本領事館へまかり出た。そして平身低頭、泣きを入れてやっとのことで新しい旅券の再交付を受けてようやく帰国の船に乗ることができた。

もっとも、帰国の船だから旅券なしでも乗れるけれど、そのかわり旅券入用の土地、例えば英領植民地などへは寄港しても上陸が許されない。

ところが五十日近い海の旅を終えて先日日本に帰ってみると、外遊中の留守宅を頼んでおいた鎌倉の某家へ、私宛に倫敦の下宿から厚い封筒が届いている。シベリヤ経由だから私たちより先に、当の昔に着いたのだ。何だろうと開けてみると、出発の時、あれほど骨を折らした古い旅券が出てきたのには驚いた。手紙がついていた。

「御出発後、女中がお部屋を掃除しましたところ、戸棚の敷紙の下からこれが出て参りました。勿論あなた自身が安全のためにそこへ入れてお忘れになったのでしょう――」。

それにしても大冊なのに全く飽きさせないのは変幻自在な文体と、旅を単なる直線の記録ではなく、時を遡り、かと思えばまた先のことを紹介していく巧みな構成によるものだ。この旅券騒動記も顛末が明かされると続けて

が、これは五十日あとのこと。

いまはもう一度倫敦出帆に逆行して、あらためて錨を上げる。

(4月20日)午前九時、SS・H丸はロウヤル・アルバアト・ドッグを離れてテムズの河口へ揺るぎ出た。

がたん!

踊る水平線へ!

そして、極東日本へ!

* * *

巻末の広告は1ページ大の「西部戦線異状なし」である。

「独逸(ドイツ)では80万部を売りつくし・・・」とあるが、反戦的ということでナチス・ドイツでは所有そのものも制限される禁書扱いになった。

「あたりはいちめん死人の山で誰一人生き残って、軍司令部の公報「西部戦線異状なし」を聴く者がいない。何という静かな幕切れ・・・

戦争はまだ遥かかなたの欧羅巴にあった。