書斎の漂着本 (37) 蚤野久蔵 うなぎ

この原稿を「土用の丑の日」に書き始めたので書斎の<うなぎ本コレクション>のなかではいちばん古い『うなぎ』を取り上げることにした。ついつい溜まってしまったのをコレクションというのも大袈裟かもしれないが20冊以上もあるから、どこで手に入れたのかはいまや定かではない。「うな重」に換算すると・・・なんて野暮は言わないので、そんな本を集めて「つかみどころのないうなぎのようなお方」などと評さないでいただきたい。

東京淡水魚組合が音頭をとり、業界団体の全国淡水魚組合連合会が結成されるのを記念して昭和29年(1954)1月に発行した。学界から「お魚博士」として知られた東京大学教授の末廣恭雄博士や農林技官の東秀雄博士らに講義や原稿を委嘱し業界の「うなぎ通」を起用した。なかでも「鰻に関するアンケート」にこたえて作家や俳優、歌舞伎役者、落語家、俳人など63人がユニークな随筆を寄せ、はじめての総合的うなぎ資料となった。あらためて読み直してみると近年、ウナギの産卵場所が南太平洋マリワナ近海の深海にある「海山」と突き止められて大きな話題となったのが、この本の発行された60年前は「大きな謎」とされていた。

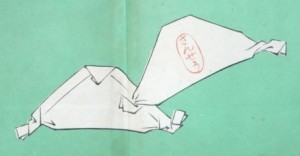

見開きの薄緑色に「さんせう」のカットは原寸大だろうから病院でもらった薬包紙を思わせる。山椒も同じ「薬」がつく<薬味>には違いないけれど、当時のうなぎ料理店ではこうして出されていたのだろうか。

「はしがき」には

秋に入って、沼から川、川から海へと下っていく、いわゆる<くだり鰻>は、大抵ひと腹に八百万乃至一千万の卵を抱えて、本能の命ずるまま一気に太平洋を突っ切って数千哩も遠い印度洋の深海層、産卵に適した藻の海に達し、そこで卵を産んで一生を終るという。孵化した子うなぎ(柳葉状のレプトケバルス)は、何十万とも数知れぬ群団をなして、まだ見ぬ親のふる里、日本の近海を目ざして、吾勝ちに先を争って回帰し、河口に近づくにつれ、脱皮してはじめて二寸ばかりのハリウナギになるという。何だか聴いていても夢のような、しかも可憐で、涙のこぼれるような話である。学術の研究もこうなると実に神秘的だといわねばならない。

編集担当の吉岡保五郎が「聴いていても」というのだから、末廣博士らにくわしくレクチャーを受けていたのは間違いないだろう。末廣博士はデンマークのシュミット博士が約20年がかりの実地調査で1922年にヨーロッパやアメリカ産のうなぎは大西洋の真っただ中にある「藻の海=サルガッソ・シ―だった」と突き止めたことを紹介している。

彼はこの大発見に満足することなく、1928年にダーナー号という新しい調査船に乗って世界のウナギの産卵場所を調査する旅に出た。しかし、調査は日本のウナギや中国のウナギの産卵場が南洋諸島の付近の、やはり深海だろうと推論の程度で終わってしまった。というのは、彼は1933年2月10日、流行性感冒のため、終に帰らぬ人になってしまったのである。

ここまでか、と思ったが博士は「フィリピン東方の深海ではないかという気がする。日本でも探検隊を組織して実際にウナギの産卵場を突き止めるほかはないと思うし、これを切望してやまない」と結んでいる。レクチャーを受けた吉岡はその産卵場所を「印度洋の深海層、産卵に適した藻の海」と書いているのはちょっと遠すぎはしないか。

「鰻に関するアンケート」では「芝居の昼食は毎日うなぎでも飽きない」という歌舞伎役者の尾上松緑(二代)は、市川團十郎(九代)が『勧善懲悪覗機関(のぞきのからくり)』で重箱にあらかじめ熱湯を仕込んでおき、開けた時の湯気でうなぎの蒲焼の感じを出したから観客は大いに食欲をそそられたという裏話を紹介する。

俳優で多くの名随筆を残した池部良は、戦時中転戦した南方のハルマヘラ島での体験を寄せた。

食料に困りジャングルの蛇を捕まえて皮をむき、長いのを輪切りにし、それを開いて焼いて食べた。うなぎのかば焼きにそっくりだったから「ジャングルかば焼き」。それからは毎晩、「うなどん」のにおいと、どんぶりが浮かんでくる。うなぎをつまみ上げると、とろっとしてちぎれそうだし飯はギンメシと来ている。一晩中、「うなどん」が浮いては消え、消えては浮いて腹は鳴る。それがなんと一年の間続いた。毎日「うなどん」で豪華なものである。昼間になると一切れの配給にあずかる、ジャングルかば焼き。本物をほんとに、食べたかった。

復員して家族の疎開先の茨城県へ向かう途中、夢にまで見たうなぎがどうしても食べたくなる。古河という小駅についたら、うなぎと小さな字で書いた小さな店があった。

入ったら、ヤミうなぎだからと、おかみさんが奥の間に招じてくれた。

「お待遠さま」、目はランランと輝いて、手はふるえました。いいにおい。生つばが出てきた。パッとふたを開けてオドロイた。とても可愛い可愛いのが串にささって、反り返っていたのである。奥歯でぐいとかんで、食いちぎろうとしたら、のびる、のびる。おどろきました。蛇である。

「まあね、今どき、うなぎってのは、ないですからね」おかみさんの言である。

(帰国時に一律支給された外食券)三百円のうちから百五十円を払った。島に残っていた方がよかったのではないかと思った。悲しきあこがれのうなぎである。

処女作の『海鰻荘綺談』から、その書斎を「海鰻荘」と呼ばれた作家の香山滋は『探偵小説とうなぎ』でうなぎを使った殺人のアイデアを披露する。阪急電鉄の小林一三は、なぜ養殖のうなぎがうまいのかを『うなぎ漫談』で。作家の今東光は、台湾の繁華街の顔役「老鰻(ラオマン)」から書き始める。続いて知人の話。ある時、五島列島福江島の山奥のダム建設現場で「丼椀ほどの太さの川の主とも思える老鰻」が捕れた。それを焼いて食べようとしたがとても食えたものではなかった。現世において「老鰻」は煮ても焼いても食える代物ではないのだろう、と。

落語家の三遊亭金馬は江戸小話を引く。

うなぎの親子が神田川を通ると蒲焼のいいにおいがする。お父ちゃん、あのにおいはなんだい。あれは蒲焼と言って、おれたちを人間が焼いて食っているのだ。ぶらぶら遊んでいると取って食われてしまうぞ、と言われて、子うなぎがそんなにうまいのかと尻尾を少し食べてみると成るほどうまい。これはうまいうまいと自分でみんな食べてしまったら首だけになってしまった。

うなぎの夜釣りでもうなぎは触ればぬるりとしているが、海蛇は噛みつこうとするからよほどの注意がいる。小話にも山中で狼に出会ったときの心得に山犬か狼かを早く見分ける法がある。山中で山犬か狼に出会ったら石をぶつけてみろ。「山犬なら逃げ出すが狼ならすぐ食らいつく」。もっとも食いつかれてからでは間に合わない、というのがオチである。

随筆家の渡邊紳一郎は『鰻の話』としてお得意の鰻の蘊蓄を披露したあと、魚は違うが「瓢箪鯰(ひょうたんなまず」のことを英語でslippery as an eel =鰻のように、ぬらりくらりとする、という。フランス語の諺、ilya anguille sous roche イリヤ、アンギーユ、スー・ローシュは「岩の下に鰻がいる」で深いたくらみ、陰謀のあることを意味しているという。

「瓢箪鯰」の意味は少し違うとは思うが、これ以上のおせっかいは止めておく。作家の宇野浩二は『鰻ずき』を寄せている。こちらは短いので全文を紹介する。

私は何よりも鰻が好きであるから、一週間に二度くらい鰻の蒲焼をたべている。そうして、外に出ると、よく鰻丼をたべる。ところが、東京と大阪では「鰻丼」がまったく違う。それは、東京では「ウナドン」、大阪では「マムシ」というほど違う。「マムシ」とは「まぶす」という意味で、御飯の中に小さく刻んだ鰻をまぜるので、「まぶし」(つまり、「マムシ」)というのである。私は、前は東京の「うなどん」の方が好きであったが、(今でも好きであるが)今では、どちらが好きか、と言われたら、大阪の「まむし」の方が好きである。

斎藤茂吉先生も鰻が大好きであったので、鰻をよんだ歌が幾つかある。それをここに引こうと思ったが、忘れたので省く。

最後の「忘れたので省く」がおもしろいですねえ。

たしかに鰻と歌といえば斎藤茂吉をおいて他にはない。しかも恐るべき鰻好きだった。戦時中も鰻を二日に一回は食べていたと日記にある。

あたたかき鰻を食ひてかへりくる

道玄坂に月おし照れり

これまでに吾に食はれし鰻らは

仏となりてかがよふらむか

もっとも宇野が紹介しようと思ったのは別の歌だったかもしれないから、これもおせっかいか。明日あたり、気分転換に久しぶりの「本物の鰻」を食すことにしますか。