書斎の漂着本 (45) 蚤野久蔵 啄木全集

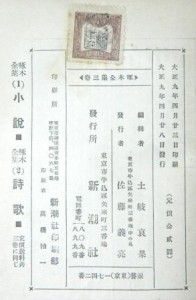

「石川啄木遺稿」として新潮社から出版された『啄木全集』の一冊(3)書簡・感想である。

大正9年(1920)4月28日発行で、奥付には編輯(集)者として啄木の紹介に尽力した土岐哀果(善麿)の名が見える。ご覧のように相当痛んだ裸本で「京都・河原町三条、大学堂」の店名シールが貼ってある。蔵書印代わりに楕円の認印が押してあるからこの人物が長年所蔵していたのだろう。全集とはいっても(1)小説(2)詩歌と合わせた三巻組である。病気のために仕事を断念せざるを得なかった啄木は闘病と貧困のうちに生涯を終えた。生前に出版されたのは第一歌集の『一握の砂』だけで、代表作の『悲しき玩具』も困窮した啄木を見かねた土岐が、出版社からの前渡し稿料を治療費にと病床に届けた。同じように後にわが国を代表する国語学者となる高等小学校の先輩、金田一京助も自分の原稿をお金に替えて持ってきた。不遇な生涯とはいえ、そのまま埋もれてしまうのを彼らの顕彰活動がかろうじて防いだ。

全集のために金田一が書いた年譜が『蚤の目大歴史366日』の資料になればと入手したが、いくらだったか忘れたくらいだからこれも<物好きコレクション>の一冊である。金田一は「必ずしも年譜という形式にこだわらずに参考及び集補にしたいという考えで書いた」としている。集補は文字通り、集め補うことだが「これを台本にして大方の御是正御修補を得て、より正しいより有効な記録に致したいと思います」とこちらは修補とすることで<集めたデータをぜひ修正いただきたい>と研究者らしい一面をのぞかせる。

明治19年(1歳)

【1月】岩手県岩手郡渋民村實徳寺に生まれる。父は同寺住職石川一禎師、母は葛月氏、盛岡市外龍谷寺住職仰禎対月師の妹。これより先、二女子あり。啄木は即ち第三子、一(はじめ)と名づく。(もっとも此は戸籍上のデートで実は12月押詰っての誕生だったという)

明治28年(10歳)

【4月】笈を負うて盛岡に出る。仙北町の工藤某氏に寓して市立の高等小学校にあがる。(当時その同級に伊藤圭一郎氏あり、二年に小笠原謙吉氏、四年に金田一京助等あり、始めて相識る)この学年中、上級の小笠原氏の回覧雑誌「筆戦」を見て羨ましくて堪らず、負けぬ気になって忽ち独力にて又一雑誌を綴る。

啄木の幼年時代を金田一は「<禅寺に生まれた神童>と言われたが山寺のことで、もとより豊かではなかったけれど生活難の何物たるかを知らずに成長した」と評しているのは借金を重ねざるを得なかった金銭面などについての先輩ならではの慈愛に満ちた解釈がほほえましい。

書簡は明治34年10月8日に盛岡から金田一あてに出されたのが最初で、仲間との回覧雑誌『にぎたま』の創刊報告に続けて「原稿ほしく候」とある。当時は中学5年生の17歳で、住所は渋民村。本名の一ではなく号の「麦羊(ばくよう)」を使っている。書簡集という性格上、読後は破棄されてしまったものや、公開を断られたものもあるだろうから収録されたのはほんの一部分かもしれない。お互いが会っていた時には文通は必要ないだろうが、それでも年賀状を含め11年間で165通が収録されている。なかでも金田一あては34通あり、この書簡集で啄木が最初に借金を申し込んだのも金田一だった。

(原文は候文であるがわかりやすく現代文で紹介する)

拝啓 一昨日のあなたのお手紙をほんとうになつかしく拝見致しました。うらやましいかぎりです。今日はわが家に来ていた友人が帰郷するのを上野駅まで見送りました。(中略)こんな日にこの不吉な手紙を書くということは、本当に心苦しいことなのですが、これから小石川まで行かないといけませんので、取急ぎありのままに申し上げます。それは他でもないのですが、ああ他でもないのですが・・・

今月、『太陽』へ送った原稿が、〆切に遅れて新年号には間に合わないという通知がありました。この原稿料は来月末でなければ入らないし、当てにしていた時代思潮社からは断り状が来ました、これも違算。このように違算ばかりで自分だけは呑気でいても下宿屋が困り、実家のほうが困っては、やっぱり呑気ではおられず、全く絶体絶命となってしまいました。1月には詩集の出版と、今書いている小説として百円ほどの原稿料が入るつもりですので、それで返済させていただきます。もしお都合がよろしいようでしたら、誠に申し上げにくいのですが15円ばかり拝借願えませんでしょうか。

世の中には金で友情を破るようなことも沢山ありますでしょうが、これはまったく何とも申し上げにくいのですが。今回はありったけの方法を考えるなかで、面の皮が厚いと言われるのは覚悟でお願いする次第です。もしお都合が悪いようでしたらそのお返事だけでも仕方ありません。乱筆で申訳ありませんがまずは取り急ぎのお願いまで。

発信は明治37年12月25日に都内牛込から、金田一の筆名である花明(かめい)大兄あてだったのはいささかの気遣いであろう。

38年1月の年譜では「ようやく詩人としてその名が高くなる一方で段々郷友の多く離れて行ったのも此頃であった。其れには色々な原因もあったろうけれど、年少客気な詩人は、生活ということに就いては全く無考であった。要するに詩では食って行けなかったので、自然無理な生活をしていたのである。其のために友人や先輩、故旧や恩人に、知らず知らずのうちに金銭上の迷惑をかけたり、心ならぬ不義理を重ねたりしたのである」と書いている。暮れが迫っての20歳の後輩からのSOSに金田一がどう応えたのかというこの顛末はわからないが、自分の家具を売却しても啄木やその一家を終生応援し続けた<心やさしい先輩>だったから、いくらかの融通はしてやったのではないだろうか。

一方、土岐は啄木よりひとつ年下で東京浅草の真宗大谷派(東本願寺)の寺院に生まれた。早稲田大学英文科に進み、島村抱月に師事。窪田空穂の『まひる野』に感銘を受けたのをきっかけに同級の若山牧水とともに作歌に励んだ。卒業後は読売新聞の記者になる。明治43年哀果の号で出したローマ字綴りの1首3行書きという異色の第一歌集『NAKIWARAI』を当時、朝日新聞にいた啄木が批評で取り上げた。同じ年に啄木も第一歌集『一握の砂』を出し、文芸評論家の楠山正雄から「二人は“文壇の若きホープ”である」と激賞された。こちらは土岐のいた読売新聞紙上だったが、これが別々の新聞社にいた二人が知り合うきっかけになった。まさに奇縁というべきだろうが土岐は啄木の死後も遺族を助け続けた。『啄木全集』だけでなく『啄木遺稿』、『啄木歌集』の編纂・刊行に尽力するなど啄木を世に出すことに力を注いだ。

翌44年の年明けには痛みはないのに腹がふくれてきた。1月29日夜、金田一に本郷の自宅から本名の石川一でおどけた葉書を出した。

おめでとう御座います。はじめは女のほうがいいといふ事ですよ。生まれたというしらせは好い気持ちなものでしょうね。今日井泉水君(=俳人:荻原井泉水)へ返事を出す時も早速知らせてやりました。

生まれたという葉書みて、

ひとしきり、

かおをはれやかにしてゐたるかな。

そうれ見ろ、

あの人も子をこしらへたと、

何か気の済む心地にて寝る。

2月1日には土岐にも

僕の腹の一件だがね、今日大学でみて貰って急に笑い事ではなくなった。慢性腹膜炎という奴で、余り馬鹿にされないそうだ。仕方ないから僕もあまり馬鹿にしないことにして一両日中に入院する。但し痛くはないのだから結局入院した方が書けるとも思っている。勉強も出来るだろうと思っている。外の病気とは違い、何しろ腹がふくれ出しただけだから、どうもまだ可笑しい。

翌2日には診断した医師とのやりとりを節子夫人の夫で歌人の宮崎郁雨に出した。

医師:「ああいけない、いけない。これはいけません」

(おなかを)たたいたり、押したりして窓際の椅子に腰かけ、大事そうに腕組みをして、

医師:「すぐ入院しなくてはいけません。遅れてはいけません。すぐに処方を書いてあげてもいいがそうしないでおきましょう。一日や二日薬を飲んでも駄目です」

啄木:「痛くないのだから、仕事をしながら治療するというようなわけにはいきませんか」

医師:「そんなノンキなことを言っていたら、あなたの生命はたった一年です」

啄木:「腹膜炎ですか」

医師:「そうです。慢性ですから痛みがないのです。何しろ一日も早く入院する外ありません。毎晩夢を見るでしょう?内臓が非常に圧迫されているから。こうして10日も経つとご飯も食べられないぐらいふくらんできます。そして余病を併発します」

啄木:「どうも大分脅かされますね」

医師:「脅かしじゃありません。痛くないからあなたは病気を軽蔑しているようだが、腹膜炎は腹に起こるか胸に起こるだけの違いで肋膜炎と同じようなものです。兄弟です。肋膜から肺(結核)になるように、腹膜からもなります。脳膜炎も起こします」

医師からは入院は5年といわれたが、会社にはとりあえず3カ月と報告することにしていったん帰宅したが、「一年だけの生命」というのが相当にこたえたようで入院を決心した。「夜勤をやめたのは既に遅かったが、遅かったにしても僕はまだ死にたくない。僕は入院する。大学の施設に」と結んだ。

土岐には「只今青山内科第十八号室にまで脹れたる腹を運び込み」とだけ、金田一にも三カ月の入院と「お子さま日にまし可愛くおなりなされ」と知らせているが、まだまだユーモアを書く余裕があった。

2月7日に腹水を抜く手術をし、経過良好だったので入院代がかさむこともあって月末からは自宅療養に切り替えた。借家が2階だったので小石川に日当たりのいい家を見つけて転居した。同居の母親だけでなく節子夫人も肺結核になっていたのを金田一は「一家みな病人」と書いている。

最後の手紙となったのは翌明治45年1月27日の土岐あてである。

進行中の校正の進み具合を確かめたあと、「医者は今明両月の寒さを過ごすことが出来ないかもしれないと言っている。善い事がどっさり来るはずの四十五年が一月早々からこの通りじゃ、僕も少しがっかりだ。一体誰がこう僕をいじめるのかな。いくらいじめたってなかなか降参なぞする僕じゃないのに」と書き送った。

2月7日、母堂永眠。このころから急に元気を失い3月に入ると衰弱が目立つようになる。桜が満開の4月初旬の休日に金田一が見舞いに行くと「ひょっとしたら、今度はだめだ」と言う。「医者は」と聞くと、薬代が滞るものだから往診に来てくれない。「いくら自分で生きたいと思ったって、こんなだもの」と夜具をあげて腰を見せたが骸骨のようだった。驚いた金田一が「これじゃいけない。好きな甘いものでも食べて太らなきゃ」と言うと「甘いものどころか米さえない」と笑う。金田一は自宅に引き返してちょうど脱稿した『新言語学』を金に換えてすぐ病床へ持って行った。土岐が出版社からの前渡し稿料20円を持って行ってやり、飲んでみたいと言っていた強壮剤を買ったのもこのころだった。(死んだときにまだ半分残っていた)と付け加えている。

4月13日、夜中から金田一の名前を呼ぶので節子夫人が夜明けを待って迎えの車をやる。金田一の顔を見るとひとこと「たのむ」と絞り出した。しばらくして友人の若山牧水が来ると、落ちついて雑誌の次号の計画など楽しそうに雑談した。ところが午前9時半ごろに容態が急変して息を引き取った。27歳だった。看取ったのは父、節子夫人、牧水とあるから金田一は安心して帰ったのだろう。14日、荼毘に付し、15日、土岐の実家の浅草・等光寺において葬儀が行われ、親族友人らと夏目漱石も参列して埋葬された。

もう少し年譜をたどる。

同年6月、節子夫人が房州・館山で二女を出産、房江という名はここの地名から。同じ6月に東京・東雲堂から土岐が編集の『悲しき玩具』出版。

大正2年5月、函館に移っていた実家に身を寄せていた節子夫人没。同月、土岐が編集した『啄木遺稿』、翌6月には『啄木歌集』が出版された。

大正8年4月には長女京子さん、二女房江さん函館にあり。房江さんはこの月から、嘗ておとうさんが代用教員をされていた弥生小学校にあがる。13日、啄木満7回忌を等光寺にて営む。『啄木全集』出版。与謝野(鉄幹)・土岐両氏及び金田一等編。新潮社版。

とあることから、ちょうど一年がかりの発行だったようだ。