書斎の漂着本 (46) 蚤野久蔵 能登①

久しぶりに能登へ旅しよう!こんどは屏風を立てたような立山連峰をはるかに望む富山湾沿いの雨晴(あまはらし)海岸から、少しばかり遠回りにはなるけれど、むかしは越中と能登の国境だった荒山峠を越えて――

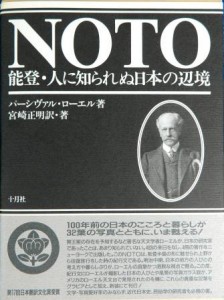

書棚にあるこの本の背表紙を見るたびにいつもそう思う。125年前にアメリカ人で初めて能登を旅したパーシヴァル・ローエルの紀行『能登・人に知られぬ日本の辺境』である。手元にあるのは左が昭和56年発行の旧版=パブリケーション四季版で、右はちょうど10年後の平成2年発行の新版=十月社版、いずれも宮崎正明訳である。

能登がそんなに好きなのかと思われるかもしれないが、大きな括りでいう<辺境>が好き、人物にしても天才有名人より鬼才・異才・奇才のほう、いわゆる<マージナルな人々>に関心がある。筆名の蚤野久蔵も作家の夢野久作からだし、1855年(安政2年)3月にボストンで生まれた著者のローエルも間違いなくこのジャンルに該当するのではないだろうか。ハーヴァード大学を卒業すると甥のハートコート・エモリーとイギリスからシリアにかけて旅行した。1883年(明治16年)に在日米国公使館の仕事で来日し、東京で家を借りて日本語を学んだ。初仕事は意外にも朝鮮国が米国に派遣する特別外交使節団に随行する外国人秘書官で、ニューヨークで第21代のアーサー大統領に謁見した。このときは日本経由で京城(ソウル)に<帰国>したが、翌年2月に再び日本へやってきた。夏まで滞在するとシンガポール、インド、欧州経由で米国へ戻り、朝鮮国などについての論文を発表するなど日本だけでなく、広くアジアの情勢を分析する情報通になっていた。三度目の来日は1889年(明治22年)1月で原稿執筆のかたわら東京の英吉利法学校で講演を行った。能登への旅行を思いつくのはこの年、間もなく33歳を迎えるころだ。

ふとした思いつきで能登へ出かけることにした。私の気まぐれを友人たちはいぶかしく思ったようだが、これは一目惚れというやつで、私はいまでも言い訳はしたくない。

ある日の夕方、東京の自宅で別に当てもなく日本地図をあちらこちら、ちょうど誰でもがダンスホールにきている連中の顔を見渡すように眺め回しているうちに、目が西方の海岸に奇妙な形を見せて突き出している半島に魅きつけられてしまった。それは深く入り組んだ内海や、たくましい岬のある地形を見せていた。地図にはNOTOと記されており、この地名すら私の心を喜ばせた。

「その母音の持っている音色、子音の響きさえもすっかり気にいってしまった」、「流れるようなNの音、確信を暗示するTの音、気まぐれな言い分かもしれないが、女性らしさと男性らしさを同時に現わしている」、「その半島を眺めれば眺めるほど、憧れの心がつのり、足のあたりがむずむずしてきて、とうとう能登まで足をのばすはめになってしまった」、「他人の恋人のことなど誰も分かってくれなくても結構なのだ」などと続く。ここまでくるとたとえは悪いが相当な<熱病状態>ではないだろうか。

同行に選んだのはボーイからコックに昇格した栄次郎。どんな仕事でも器用にやってのけ、辛抱強く無類の旅行好きときている。コックの腕もなかなかのもの、折り紙も得意で糸電話を作ったりした。携行するのは料理道具、缶詰、パン、ウイスキー1本、ビール少々、寝具として毛布とシーツ、本、カメラ、(印画用)乾板などで、ウイスキーは飲むためではなくローエル自身の消化機能を調整するため、ビールは現地調達することにした。宿泊先では何枚もの敷布団を使って栄次郎が即席のベッドを手作りした。当然、着替えなどもあったから柳行李も数個が必要になった。いちばん大切な二人分の旅券は栄次郎が肌身に着けたというから当時は外国人だけでなく同行する日本人にも旅券が必要だったのだろう。

いよいよ旅へ出発したのは端午の節句の二日前の5月3日。家を出るのが少し遅れたので車夫を急がせて上野駅に向かう。人力車からは空高く泳ぐ鯉のぼりが目についた。到着したのは汽車の発車する5分前だったにもかかわらず、駅員が改札口の扉を閉めようとしているではないか。「汽車はどっしりと駅の構内に構えているのに!」。日本が欧米から輸入した<乗車は必ず五分前までに>の規則通りの運用だったからだ。人間だけ乗車できても柳行李は駅員の手を借りなければならない。そうこうするうちに汽車が出て行った。

出鼻をくじかれたローエルは即断した。「そうだ、あれを見に行こう」。栄次郎はあわてたでしょうね。ようやくそれがさっき見た鯉のぼりのことだとわかって呆れてしまったのでは。カメラと乾板を抱えて、いちばん眺めがよさそうだった裏通りの古着屋の屋根の上によじ登らせてもらった。店の主人の手を借りてローエルとカメラは屋根に押し上げられ、そのてっぺんに陣取る。

ここかしこの屋根の上には立派な鯉のぼりが五月の微風を受けて泳ぎ、まるで生きている魚のように、竿にとりつけられた綱に引っぱられている。ちょうど巨大な金魚鉢の中にでも飛び込んだような感じである。頭上の大空は無数の魚たちと共に息づいており、ピンと鰭を張った仲間たちが、この街の八十平方マイルの空間を、わがもの顔に遊泳しているのだ。見知らぬ仲間など一匹だっていやしない。

二人は上野公園の中の食堂で昼食をとり、今度は「きちんと発車時刻を守る乗客」だったので無事に次の列車に間に合った。よく言うよ、と言いたくなるがローエルの性格をよくあらわしているので紹介する。全編こんな調子で、あきれたり吹き出したりが実に楽しい。

終点の高崎で一泊し、翌日は鉄道馬車で碓氷峠を越える。ところが線路は峠の手前までで、切符を先までの<通し>で買っていなかったため荷物と離れ離れになるなどあって、ようやく峠を下る2等だけの鉄道馬車に間に合った。軽井沢から小諸、上田へと進み、夜に長野に着いた。当時、途中の軽井沢は一宿場町に過ぎなかったがローエルは通りの真ん中に鉄道馬車の線路が伸びる様子を写真に残している。

好奇心旺盛なローレルと栄次郎の旅は信州から越後へ。能生(のう)では石灰工場の中まで入り込み、親不知子不知から越中平野を横切り氷見までたどり着いたが、どの宿も満員だと断れてしまう。そこでローエルが一計を案じたのは「警察署に駆け込むこと」だった。勤務時間はとっくに終わっていたが、町でいちばん上等な宿まで案内を買って出てくれたので三階の最高級の間に泊ることができた。小さな町では外国人はめずらしかったのだろうがわざわざ書き残しているからよほど感激したのだろう。

さて、いよいよ荒山峠を越える朝を迎えた。障子を開けるとこれ以上望みようのない快晴だった。「宿の玄関先には、人力車が三台待機しており、全従業員の<さよなら>の別れのあいさつに送られ、多くの町の人たちの感歎の声を後にし、この町の本通りを意気揚々と出発する」と書いているから、警察直々の紹介による賓客として扱われたのだろう。

道は段々先細りになり、5マイル(8キロ)ほどいった茶店の前で降ろされた。ここからは歩いて峠を越える。近くで働いていた農夫に荷物の運搬を頼んだ。彼らはわれわれが先を急いでいることなど目もくれず、一人分ずつの荷物を長さ6フィート(1.8メートル)もある天秤棒にかけて目方を計り、算盤をはじいて運賃を計算した。私は要求された金額を手渡したのだが、それは男と男の実に公正な取引であり、こちらが損したのは、それに要した時間であった。こうしてわれわれは出発した。

荒山峠を行く

往時は越中と能登を結ぶ要路だった荒山峠は標高394メートルほどだが、ローレルは頂上からの能登側の眺めを「左手に低く連なる幾つかの山稜の向こう側には海が横たわり、広大な三角形の海岸が、その果てを見極めつきないほど遠くまで延びている」と紹介している。反対に後ろの越中側は「思いがけなくも、目が一つの真っ白い雲に捕えられた。しかし、雲にしては少し変だと目をこすりながらよく見渡すと、それは紛れもない雪であり、雪に覆われて悠然とそそり立つ孤峰の頂上であった」とこちらは立山連峰の雄姿をさらに「人間の登攀を許さぬ荘厳さを示して私に対峙していた」と表現している。

峠のてっぺんには二軒の茶店があり、「お客さん、どうぞ一服なすって」の声がかかったが耳に入れずに通り過ぎ、いよいよ憬れだった能登に足を踏み入れた。

(この稿、続く)