書斎の漂着本 (47) 蚤野久蔵 能登②

「そうだ、能登へ行こう!」と思い立ったローエルは、東京を出発してようやく6日目に能登を望む荒山峠の頂上に立った。明治22年(1889)5月8日のことだ。

能登の国は、眼前に立つ新緑の若葉をつけた一本の木の枝々の隙間を通し、私のすぐ足の下にその全容を現したのだ。とはいうものの正直なところ、宿願を果たした歓喜の一瞬が過ぎると、能登との対面はある種の幻滅にとって代わった。色々と想像をたくましくして期待したその場所には、私の期待を裏切って低い山脈を背にして段々となった水田があるだけで、緑色と茶色のタイルの寄木細工を見るような気がした。未練めいた言い方だが、これは当然のことであり、いま眺められるのは能登のほんの入り口に過ぎず、半島の中心の町、七尾やそれを画する内海などは行く手の山々に隠されてまだ見えないのである。

荷物を担いだ人夫を待つために茶店で一服、彼らを休ませてから半時間ほど急坂を下り、馬車で和倉温泉に向かい一夜の宿をとった。ここまできた外国人は自分が初めてだろうと思ったが前年に金沢で化学を教えていたヨーロッパ人二人が泉質を調べに来たと聞いて、がっかりする。宿泊客や女中たちまでも部屋をのぞきたがり、旅券を調べに地元の警察署長が自らやってきた。署長は自分の旅券をみせながら、東京にいたことがあると自伝のひとくさりを自慢し「東京から来られたあなたと東京にいた私は<兄弟分>みたいですなあ」と話す。周囲の人たちより高級なエリート意識を強調したかっただけで本当の目的は何のことはない、評判になっている外人を自分でも見たくなったのに他ならないと鼻白んだ。

切り替えの早いローレルのこと、前夜、一般にはまだよく知られていない七尾と穴水、輪島を結ぶ内海通いの小型蒸気船の便があり、一日おきに朝早く七尾を出て和倉に立ち寄るということを耳に挟んだ。幸いにも翌日は船が寄る日と知るとそれに乗り込む手筈にした。

船体は救命ボートをひと回り大きくしたくらいの大きさだが、心臓部のエンジンだけは船体に似ず強力で盛んに鼓動を付けて船体を揺すぶるので、いまにも船もろとも爆発を起こすのではないかと気が気ではなかった。猫の額ぐらいの甲板があるのでそこへ這い上り、パイプタバコを一服楽しもうと腰を下ろした瞬間、背中の方の船員室から、舵をとるのに邪魔だから退いてくれと怒鳴られた。それからは鳥がしゃがむような格好で、船べりに腰かけていることにした。

おやおや、また気分を悪くしたのかと思ったらそんなことはなかった。

船は快適に湾の中央まで舳先を進めた。海は眠ったように穏やかで、朝方の赤みを帯びた靄(もや)の下に、磨きたての真鍮のようであり、陸地は四方八方に絵のような姿態を浮かべている。このあたりで夢の中にいるような幻想的な雰囲気の中に私を置いたのは、黄金色もまばゆい大気であった。それは地球の上の一隅を孤立した幸福な谷間のように隔絶し、私のふかすパイプの煙は、この地の仏たちに供えた香のように、船尾の方へとたゆたいながら流れてゆくのであった。

この風景、私も何回かシーカヤックで能登島の西側、半島との間に続く「三ヶ口瀬戸」を漕いだことがあるからよくわかります。当時はいまのように半島と島を結ぶ大橋も架かっていなかっただろうし。

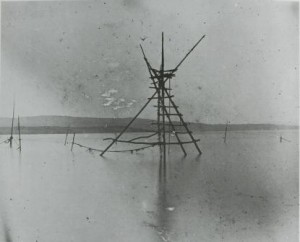

ちょうど船客たちが下船の準備をし始めたころ、対岸の樹木を背景にして姿を現したのは、私が生まれて初めて見るような、世にも不思議な水上構築物であった。創世記に出てくるノアの大洪水以前にあった掘立小屋の骨組みを、これも有史以前の伝説による怪鳥ロックが見つけて、巣に選んだ場所とでも形容できようか。頂上には気球の吊るし籠に似た小枝を編んでつくった籠が乗っていてそのへりからは人間の頭が突き出している。籠の中にいる男が、われわれの方を見やりながら頭をあちこち巡らせている様子は、餌食の引っかかるのを待ち構えている巨大なクモの化け物を想像させるのに充分だった。

ローエルはよほど興味を持ったのだろう。同行の栄次郎に尋ねるが首を横に振り、そばの客に聞き回ってようやくわかったのは、これは「ボラ待ち櫓(やぐら)」といい、櫓は沈めた網とつながれていて網にボラが入ると男は素早く網を引っ張って入口を閉じてしまう仕掛けだった。付近はボラのお気に入りの海と見え、海際近くにそのボラ待ち櫓があちこちに立っていた。下船したのは穴水で、運河沿いに何人もの老婆が「スカートをふんわりと見せる骨組み」のような珍しい漁具を水に沈めている光景を目撃し<常信の浮世絵の人物>のようだと形容する。この風景のどこかに<落款>が押していないだろうかと探したり、同じように運河が走るオランダの風景を連想する。

老婆たちが運河で根気強く待っていたのは春先に回遊してくるイサザという小魚で、<おどり食い>にしたりする名物であるが、網を引き上げてとれたところは書かれていない。ボラもそうだったようで惜しかったですねえ。穴水から先、18マイル(約29キロ)で日本海に面した「若松」に到達するが、そこからは海だけしか見えず、海の向こうは朝鮮である、と聞いてここで引き返すことにした。若松は輪島のことでローエルの聞き違いだが、乗ってきた船がすでに出港していたという事情もあった。昼食をとった宿で一時間ほど休憩している間に漁師の手こぎ船を手配してもらうことができて宿の主人に送られて出発した。

ここでも七尾までの運賃に関係する「距離と所要時間」でもめたものの、帆も使えるから問題なしということでどうにか折り合いがついてようやく出発できた。それにローエルは何よりもボラ待ち櫓を見物したかったのである。海に出ると最初に目に飛び込んできた櫓を「あれはどうだ」と指さすが、漁師たちは少しでも労力を節約しようという魂胆があるせいか「進行方向の岬を回ったらあるから」と聞き入れない。待つことしばし、二人の漁師が乗っている一基に船を近づけて見学を頼むと快く登らせてくれた。

「登るにしたがって、横木の丸太は細くなっていくので私は肝を冷やされるような戦慄を覚えながらやっとの思いで籠にたどりつくや、そのままその中に這いつくばってしまった」とか「ヤグラがゆらゆら揺れ動くごとに、二人の漁師ともども海中に放り出されてしまうのではないかと心配した」と書く一方で「美しい五月の朝のひととき、この巣に登り、たった一人きりで口にはパイプをくわえ、タバコの煙をくゆらせながら、ここはフランスの小説を読みふけるのには最適な場所だ」と夢想するのだから勝手なものである。

途中、風にもさっぱり恵まれず、結局、真っ暗な七尾の港に着いたのは夜の10時過ぎで、栄次郎がまたまた警察署にでかけて宿探しを頼む羽目になった。まさか例の署長が来たわけではなかったが、警官が一軒の旅館に案内してくれて、夜中過ぎにようやく夕食ならぬ<朝食>にありつくことができた。

能登でローエルが撮影した写真をもう一枚紹介しておきたい。翌日、こんどは金沢に通じる能登街道を羽咋に向かう途中で、人力車をわざわざ停めさせた。山から滑らかな粘土の急坂が道に張り出しており、三人の「いたずら小僧たち」が着物の尻をつけてすべりっこをしていた。子供達はこちらが眺めているのに気がつくと、恥ずかしそうにすべるのを止めてしまったので、彼らに少しばかり小遣銭をはずんで、遊びを続けさせることにした。これは小遣銭というよりもサーカスの入場料か、児童委員会の元会員からのスポーツ奨励補助金と考えた方が適切かもしれないと書く。

ローレル一行の旅はこのあと倶利伽羅峠を越えて再び富山へ。さらに立山では途中で引き返す羽目になったが、針ノ木峠越えに挑戦して立山下(りゅうざんした)温泉に一泊した。信州に戻ると塩尻から天竜川を下ってさらに太平洋にそそぐ浜松まで続くのだが行く先々の描写は同じように飽きさせない。旅行の総日程はわずか2週間だったが2年後の1891年(明治24年)にニューヨークのアトランティック・マンスリーに連載されると話題を呼び、ホートン・ミフリン書店から出版された。同時期に来日したラフカディオ・ハーン=小泉八雲や、針ノ木峠越えに成功したウェストンもローレルの足跡をくわしく知っていた。

その後のローエルは意外な人生を歩む。1894年(明治27年)に4度目の来日から帰米するとグランドキャニオンに近いアリゾナ州フラグスタッフに私費でローエル天文台を創設して火星の研究に没頭した。火星に見える運河状の線は高等生物がいたのではという説を唱えたりしたが、数学的計算から海王星のかなたに「惑星X」があることを発表した1916年(大正5年)11月に61歳で死去した。この惑星はその14年後に同じローエル天文台の反射望遠鏡で写真撮影されて実在することが証明された。新惑星発見は「世紀の一大ニュース」として世界各国の新聞の一面に紹介され、ギリシャ神話からとったプルート(=Pluto、冥府の王)と名づけられたが、これはパーシヴァル・ローエルの頭文字であるPとLを最初に入れたことでも知られる。日本では星の作家、野尻抱影が「冥王星」と名付けた。

さて最後になぜこの『能登・人に知られぬ日本の辺境』の「旧版」を持っていた私が、わざわざ「新版」を手に入れたかを紹介しておくと、旧版には写真はなかったが、新版には天文台の倉庫の木箱から発見されたローエル撮影の写真乾板のうち32枚がはじめて紹介されると知ったからである。

新版発行はホートン・ミフリン書店版の発行からちょうど百年目に当たるということも書き添えておく。