連載 ジャパネスク●JAPANESQUE かたちで読む〈日本〉 12 柴崎信三

〈日本〉をめぐる造形、時代のイコンとなった表現。その〈かたち〉にまつわる人々の足跡を探して、小さな〈昨日の物語〉を読む。

11 〈成長〉について

丹下健三と岡本太郎 1970年の「対決」

「人類の進歩と調和」をうたって大阪・千里丘陵を会場に大阪万博が開かれた1970(昭和45)年の日本列島の風景には、高度経済成長という戦後日本の大きな波が呼び起した人々の迸るような熱気と、その陰画がモザイクのように交錯している。

3月に始まった大阪万博は9月の閉幕までに内外から6420万人の入場者でにぎわい、人々は日本が開花させたテクノロジーや消費文化を通して未来へ広がる豊かな社会の手触りをそこに実感した。しかし開幕からほどない三月末、「赤軍派」を名乗る過激派学生が日本航空の羽田発福岡行きの定期便「よど号」を航行中の機上でハイジャックし、途中乗客ら103人を釈放したあと、北朝鮮へ亡命するという事件が起きた。

半年にわたる万博が高度成長経済の日照りのなかで幕を下ろしてから3カ月余りを経て、師走の足音が聞こえ始めた11月25日、今度は審美的な作品で知られた作家の三島由紀夫が国粋派の集団である「楯の会」の学生4人とともに東京・市ヶ谷の陸上自衛隊東部方面総監部に乱入、幹部を人質にクーデターを呼び掛けて失敗し、割腹自殺を遂げた。戦後の目覚ましい〈成長〉の渦の中で公害問題などの陰画が広がり、戦後社会の背後に広がる根源的(ラディカル)な問いと懐疑や不信が激しく噴き出した年であった。

大阪万博が開幕した3月14日、幕開けを待ちかねて千里丘陵の会場に押し寄せた人々はまず、メーンゲートにつらなる広大な「お祭り広場」の屋根を貫いて立っている化身のような「太陽の塔」に目を奪われた。丹下健三が設計した「お祭り広場」は、広い空間を被膜の様に重ねた鋼鉄製の屋根が水平に覆っていたが、その屋根を突き破って上空に突き出した「太陽の塔」は、まるで巨大な土偶を思わせる土俗的なシンボルタワーであった。

「お祭り広場」は万博の中心施設で、現代建築の技術の粋を極めた「トラス構造」で組み立てられ、巨大な大屋根が広場全体の上空を水平に覆いつくしていた。剥きだしのスチールの骨組みを内部にめぐらせた天井を六本の柱で支える構造は、それ自体が合理性と機能性を視覚化した、この時代のモダニズム建築の最先端というべき無機的でメカニックな造形であったが、「太陽の塔」はすべてにわたってこれとは異質であった

戦前から国家的なプロジェクトの象徴的な建築物を手がけてきた丹下は万博開催の六年前、1964年の東京オリンピックの代表的な施設として今日知られる代々木オリンピックプールを設計した。東京の都心に忽然として、東大寺を思わせる仏閣の大伽藍に似た巨大な屋根が、伸びやかな曲線を描きながらたちあらわれ、人々の目を惹きつけた。「日本的」と形容していいこのダイナミックな空間の演出は、アジアで初の五輪を東京で開催するプロジェクトの意味とその祝祭性を意識したものとして、それまで丹下が依ってきたモダニズム建築を自ら問い直す意図が込められた作品、と解されたのである。

これに比べれば、「人類の進歩と調和」をキャッチフレーズに掲げた大阪万博の「お祭り広場」の構築は、最先端の工法を通して効率と機能を追求した現代建築のテクストのようでもあり、「お祭り広場」というローカルな香りを漂わせたネーミングとは裏腹に、日本的な風土性や伝統的な文脈からは遠く隔たった構築にうかがえた。

ところが開幕へ向けて建設が進んでいたある日、突然この「お祭り広場」の水平の大天井に大きな穴が開けられ、屋根を突き破って70㍍の高さに及ぶ巨大な人形のような搭が上空を貫いた。白地の壁面には深紅の唐草のような装飾を施されていて、両手を広げた胴体部分の中心に刻まれた顔は古代の土偶を思わせた。塔の尖端部分にも金色の仮面のような顔が施されている。まことに奇怪なこの「太陽の塔」を目の当たりした時の驚きを、丹下研究室の若いスタッフとしてその現場で働いていた建築家の磯崎新はこう振り返る。

〈近代主義的な構造システムを徹底させた大屋根を岡本太郎の「太陽の塔」がブチ抜く。およそ異質なもの同士、近代的なものと反近代的なものが衝突している。私はこの「お祭り広場」の巨大イベントを演出するための諸装置の設計を担当していたし、このような大屋根の提案者の一人でもあったが、巨大な男根のような塔が柔らかい被膜をかぶった屋根を突き抜いたときに、勝負あった、と思ったことを記憶している。〉

若い磯崎は丹下の「お祭り広場」のプロジェクトの一員として働いていたが、役割はもっぱらこの無機的で巨大な大屋根の空間にどんなソフトを組み込んで演出するかということであった。そこでは「お祭り広場」の屋根の下で自動制御の巨大なロボットを動かし、人間と科学技術の進化を問いかける、といったアイデアが具体的に検討されていた。

「人類の進歩と調和」という万博のキャッチフレーズそのままに、科学技術文明と人間の融合によって豊かな未来を構想するテーマを、ロボットなど最先端の技術を駆使して具体化し、この「広場」に展示することがあたえられた仕事である。モダニズムの洗礼を受けてきた磯崎の世代は「進歩」という言葉が示す直線的な文明観に導かれた基本理念をおおむね疑わなかったし、まして、そこに自然との共生や人間の原初的な情念をたたえた、日本の伝統を呼び起す発想や造形が入り込む余地はほとんどなかった。

ところが、途中でテーマ・プロデユーサーとして岡本が加わったことで構想は一変したのである。磯崎は姿を現した「太陽の塔」の衝撃を、さらにこう続ける。

〈伊勢論で丹下健三が「原始の暗さと永遠の光」と表現していた根源的なものが、あまりにあっけらかんなかたちをもって、壮大なキッチュとして出現してしまった。にこやかにほほえむこの塔につけられた仮面は、エイリアンのようにおぞましく感じられたのだが、何よりも拒絶できなかったのは、そこに「日本的なもの」がみえたことだった〉

44年の歳月を経た現在、千里丘陵の万博跡地に丹下の「お祭り広場」の建築はすでになく、その屋根を突き抜いた岡本の「太陽の塔」だけが、あふれる緑に囲まれながら露天に異形をたたえて屹立しているのである。

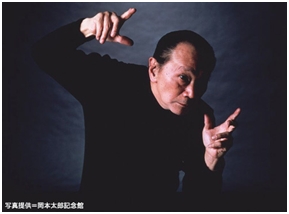

奇想に富む「太陽の塔」をつくった岡本太郎は、前衛的な美術家で民族学や文化人類学にも造詣が深く、それまで丹下とさまざまな建築や都市計画の現場で摩擦や対立をまじえながらも密接なかかわりを持ってきた、いわばライバルである。

しかし建築家と美術家という基本的な立ち位置の違いに加えて、官学の建築アカデミズムの頭目として正統を歩んだ丹下の秩序感覚と、著名な芸術家の両親の下でフランスへ留学し、西欧モダニズムの解体を目の当たりにしてアヴァンギャルドの道を歩んできた岡本の活動の挑戦的なイメージは、ほとんど対極的であった。丹下が戦前から国家の主だった建築プロジェクトの中心となり、いわば日本の近代の蹉跌と再生、そして成長を視覚化するプロデューサーだったとすれば、岡本はその日本の近代の枠組みを根源に遡ってとらえ直し、文明と民族を相対化して西欧の近代とは異なるエネルギーを探る異端者だった。

それゆえ、大阪万博で会場全体のプロデューサーを務める丹下のもとに、テーマ・プロデューサーとして岡本が加わった時点で「対決」と「衝突」はおのずから予想されたことであり、二人の大阪万博での出会いは高度成長の坂道を歩む戦後日本の頂点を象徴する、クライマックスというべき場面であった。

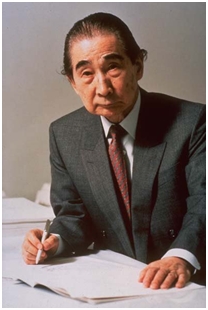

丹下健三はこの時点ですでに国際的にも高い評価をもつ、日本の建築界の巨匠であり、その作風はモダニズムを貫いた洗練性を特徴とした。しかし戦前からの歩みをたどると、そこには欧米に向き合って同化と反発を重ねてきた近代日本の屈折が投影されている。

1933年に来日したドイツ人建築家のブルーノ・タウトが、出会った桂離宮と伊勢神宮から西洋的なるものに拮抗する「日本的構築」の美学を見出して世界に示して以降、建築家だけではなく日本人のアーティストの多くは西欧モダニズムを超えた「日本的なるもの」の再評価と構築を追求してさまざまな試みを繰り返してきた。やがてそれは、単なる伝統への回帰ではなく、西欧の近代を超えて「大東亜」という新たな秩序の中に日本を置き直し、米英との戦時体制へ向かう体制を支える国粋的な文化表象の潮流につながってゆく。

1942(昭和17)年に雑誌『文學界』が各界の知識人を集めて開いた座談会「近代の超克」は、その最も典型的な事例である。

戦時下に「知的協力者会議」の名のもと、下村寅太郎、小林秀雄、亀井勝一郎、中村光夫、林房雄、諸井三郎といった、哲学、文芸、科学、音楽、美術など幅広い分野の知識人を動員し、膨張する西欧近代の「衰弱」をとらえて日本を中心としたアジアの精神文化を対置しながらその優越性を論じたこの座談会は、日米開戦の翌年の1942年秋、雑誌『文學界』誌上に連載された。日本文化の特質を戦時下というある意味のグローバルな視野に置いて問い直し、合理主義にもとづく世界秩序を主導してきた西欧的知性を超えた「知的戦慄」をそこに探る、きわめてポレミックな試みであった。

これと同じ年に行われた第16回日本建築学会のコンペ「大東亜建設記念営造計画」に、ようやく30歳を迎えたばかりの少壮建築家、丹下健三が応募し、作品の「大東亜建設忠霊神域計画」が1等に選ばれた。戦時下の日本の国家的なアイデンティティーを図像化したものといえる。日本がその後の敗戦から復興、そして高度成長期を経てバブル経済の時代へ至るなかで、その歩みに寄り添って戦後の「国家の造形」を担ってゆく丹下にとって暗示に富んだ作品であり、同時にそれは総力戦体制のもとで高揚する「近代の超克」の時代の空気をそのまま建築と都市計画に体現した作品ということができよう。

「大東亜建設忠霊神域計画」は建造物というより、戦没学徒の慰霊追悼施設を中心にした一種の都市計画であり、富士山麓に設けるこの追悼施設と東京の皇居を高速道路で結ぶという壮大な計画である。現在残されているその図版では壮麗な富士山を仰ぐ裾野に自然に抱かれた慰霊追悼施設が整然と区画されて描かれているが、富士山という国家表象を舞台装置とした国家のモニュメントがここで、アジアの融合を掲げた戦時下の「八紘一宇」の精神へとつながっていることは指摘するまでもない。

タウトが「発見」した桂離宮の数寄屋と寝殿造りを融合させた美学は、戦後の丹下の活動の代表作との一つである「広島平和記念資料館」(1955年)などに引用された。さらに東京五輪という戦後日本の画期をなす国家イベントのシンボルとして「代々木オリンピックプール」では、古刹の大伽藍を想起させる吊屋根の緩やかな曲線が「日本的なるもの」の表象として大きな反響を呼んだ。モダニズム建築の傑作として今日も高い評価を得ているこの作品も、「四角いトーフのような建築よりは屋根の格好であれ、ドームであれ、アーチであれ昔の建築のほうがよほどいいじゃないか」と、西洋建築批判をぶち上げていた丹下の伝統に対する初心を伝えた作品であろう。

〈桂の書院は、寝殿造りから書院造りにいたる上層系譜の伝統、弥生的性格を―静的な平面性、平面的空間性、そのようなエスセティックな形態均衡が支配している―その基本的な性格をもっている。しかし、その形式化を阻止し、そこに躍動する空間性や、自由な諧調を与えているものは、他のものである。私はそれを下層系譜の伝統、縄文的とよんでもよいところの生成的エネルギーであると考えている〉

丹下は1960年に書いた『桂―日本建築における伝統と創造』のなかで、日本の伝統文化に流れる弥生的なものと縄文的なものに触れて、このように記した。

「弥生的な文化形成の伝統と縄文的文化形成のエネルギーが、ここで伝統と破壊者として、デレアクティクに燃焼しあうことによって、この桂の創造はなしとげられたとみてよいだろう」という丹下の日本の伝統的な建築造形に対するまなざしは、モダニズムの巨匠としての戦後の歩みのなかでも持続し、こうした戦後の代表的な国家プロジェクトのなかにいわばアクセントのようなかたちで組み込まれてきた、というべきかも知れない。

ところが「代々木オリンピックプール」から6年後の大阪万博で丹下が取り組んだ「お祭り広場」の造形に、このような日本の伝統の気配は当初から全く影をひそめていた。

〈このとき日本という国家はみずからを表象する主題を失いはじめた。経済的な復興が成功した。技術大国と呼ばれはじめた。日本という明治がつくりあげた民族国家が、伝統的な文化ではなく、経済や技術で表象されるようになる。EXPO’70は主題の変換、つまり「日本的なもの」という問題構制が変質してゆくその転換点だったとみていいだろう〉

戦後日本の祝祭空間を次々と手がけてきた師の丹下の下で、大阪万博の「お祭り広場」の構築の現場にいた建築家の磯崎新は、丹下の変化の背景をこう振り返っている。

たしかに、それ以降の日本は経済大国として成長の坂道を上り詰めるなかで、五輪や万博のような国家的な祝祭空間は国民のまなざしを集める舞台装置としての役割を失った。これに伴い丹下も「日本」を意匠のなかに意識した造形から離れてゆき、バブル経済のさなかの1992年に完成した新・東京都庁舎などを例外として、主要な活動の軸足を中東やアジア、アフリカなど新興国の都市計画や都市施設の設計に移していくのである。

国家的な建築や祝祭空間が熱い国民的なまなざしのもとでつくられて時代の表象として後世へ伝えられる時代から、グローバリゼーションの下でそうした風景が拡散して失われてゆく時代への転換点が、大阪万博だった。「お祭り広場」というその現場で、稀代の国家プロジェクトのデザイナーとしての丹下のもとに岡本太郎という異端者が突然のように〈乱入〉し、モダニズムを極めた鋼鉄の巨大な屋根を突き破る不気味な土偶に似た「太陽の塔」によって当初の会場の風景を全く変えてしまった。

千里丘陵の万博会場は全体で380㌶という広大な敷地を切り開いて中央の約1㌔にわたってシンボルゾーンが設けられ、「お祭り広場」と「太陽の塔」に各テーマ館、エキスポタワーなどが配置された。ここから四方に「動く歩道」がつながり、入場者は全体で116にのぼるパビリオン群を巡り歩く。巨大なマルチスクリーンの映像や音声認識のロボット、自動制御で衝突を回避する自動車やのちの携帯電話につながる移動体通信など、各企業館の展示には今日の最先端技術に重なる画期的な試みが組み込まれていた。

海外からは76カ国の政府、4つの国際機関などが参加したが、アポロ11号が人類初の月面着陸を果たして持ち帰った「月の石」を展示するアメリカ館には連日長蛇の列ができた。科学技術と文明の未来に対する人々の迷いのない期待が、そこにはあった。

経済成長と科学技術の進歩が人類の豊かな未来を切り拓くというこの博覧会に漲る楽天的な確信は、会場のシンボルとなる「太陽の塔」の設計者となる岡本太郎の思想とはもちろん相容れない。岡本はそうした直線的な文明観を根底から疑い、「進歩と調和」を批判するところからこの奇矯な意匠の塔をデザインしたというべきであろう。

〈私の担当するテーマ館には、何か見る人の心の奥底にグンとこたえてくる根源の重みをうちすえたい。作りもの、見せものの強烈な色・光・音に、耳目がさらわれて、存在としての人間が空しくなってしまっては意味がない。未来への夢に浮き上がってゆく近代主義に対決して、ここだけはわれわれの底にひそむ無言で絶対的な充実感をつきつけるべきだ〉(1970年5月)

「お祭り広場」の天井を打ち抜いた「太陽の塔」は、ライバルの丹下から呼ばれてテーマ館のプロデューサーに就く岡本が仕組んだ、ほとんど確信犯的な万博の主題への反逆であった。大阪万博は事務局の代表を財界の石坂泰三が務め、通産省(現経産省)が中心となって官民から集まったスタッフが実際の企画や運営を担った。丹下のもとではメタボリズム(新陳代謝)という設計思想を掲げた黒川紀章や菊竹清訓らの若い建築家が新しい技術を駆使した材質と機能、デザインを競い、斬新で奇抜なパビリオンや会場設備が並んだ。モダニズムと合理主義のもとでそれをのりこえるべく企画された、挑戦的ではあっても計画的な会場施設の設計思想を根本から覆すように、岡本はそこに挑戦的であやしい原始的エネルギーが迸る「太陽の塔」を構築するのである。

テーマ館からお祭り広場の上空に丹下が設計した大屋根は幅100㍍、高さ30㍍、長さ292㍍という広がりを持った。それを突き破って高さ70㍍、直径20㍍の「太陽の塔」が上空へ伸びている。それは大阪万博という、歴史的な国家イベントの中心理念とその会場や展示が伝える技術文明のありかたを批判した、まことに対決的な構築であった。

「太陽の塔」は、頂点に置かれた黄金の顔と、両手を広げた土偶のような胴部の中央に刻まれた巨大なもう一つの顔によって強いインパクトを人々に与えた。未開社会のトーテムを思わせる奇抜でエネルギッシュな造形は、岡本が一貫して追求してきた人間の根源的な生命力の表象であり、「近代」という秩序に対する正面からの批判の表現であった。上空を蔽う大屋根の広大な平面を突き抜けた塔の、安定から逸脱して周囲の風景と折り合わないアンバランスな突出は、岡本が意図した祭典の異化効果を否応なく高めた。

〈いたるところに近代主義的な機械でつくったようなものばかりならべて、得意になって“進歩と調和”とかいっていた。ぼくはテーマ・プロデューサーでありながら、テーマと反対をやっていたわけだ。人間は進歩していない。逆に破滅に向かっているとおもう。調和といってごまかすよりも、むしろ純粋に闘いあわなきゃならないというのがぼくの主義で、モダンなものに対して反対なものをつきだした。丹下健三の建てた大屋根はメカニックなものだけれども、それにたいして屋根をぶち抜いて、まったく根源的な感じのものを。けんかじゃない、うれしい闘いをやったわけ。アンチ・ハーモニーこそ本当の調和ですよ〉(梅棹忠夫編『民博誕生』)

「太陽の塔」はその内部の仕掛けも、岡本の強い文明批判を仕組んで設計された。人類の過去を生命の根源をなすたんぱく質やDNAの模型で展示する地下の「いのち」から、世界の民族の仮面や偶像の陳列で紹介する「いのり」、そして人類の誕生に至る進化の過程をアメーバや魚類、爬虫類などの生物模型でたどる「生命の樹」へと、観客は歩み上ってゆく。人々はここで人類の進歩の歩みというよりも、生物的で土俗的な人類の生命の源への遡行を経験するのである。

もっとも20世紀の科学技術の進展と経済成長によって豊かな消費社会を謳歌する大阪万博の基調への懐疑は、そのころ広がる政治的な抗争や社会的な翳りとなって浮き彫りにされつつあった。赤軍派学生による日航機ハイジャックと三島由紀夫の割腹自殺という左右両翼の過激な事件に加えて、日米安全保障条約の自動延長を巡って新左翼系の学生や野党勢力の反対運動が高揚して列島は騒然とした空気に包まれていた。経済成長は全国各地で公害問題を深刻化させ、この年だけでも東京の光化学スモッグ、静岡県田子の浦のヘドロ公害、整腸剤キノホルムによるスモン病事件などが相次いで国民への被害を広げた。

左右のイデオロギーの対立はまだ熱を持ち、大阪万博に対しても「反博」をスローガンに開催に反対する動きがあった。パビリオンの展示にかかわる芸術家も多様な主張と表現を持ち込んで、科学技術の発展による「バラ色の未来」の演出に異を唱える声もあった。

岡本の「太陽の塔」はそうした背景を映した作品でもあった。

それにしても無機的な鋼鉄の支柱を巡らせた巨匠の丹下の「お祭り広場」の天井を、岡本太郎がおどろおどろしい人間の原始的なエネルギーを漂わせる「太陽の塔」でぶち抜いて見せたのは、あからさまな「挑発」と呼ぶべきできごとではなかったか。

人気漫画家の岡本一平と流行作家の岡本かの子という芸術家を両親に生まれ、個性的な教育環境の下で若くしてフランスに渡って美術を学んだ太郎は、ピカソやマックス・エルンストらシュルレアリストの美術家、ジョルジュ・バタイユらの思想家と親交を結びながら、パリ大学ではマルセル・モースから民族学や人類学の手ほどきを受けた。

のちに「対極主義」を掲げて時代の支配的な潮流を否定したうえで、「痛ましき腕」などの作品にみる新しく大胆な表現を次々と繰り広げて、いわゆるアヴァンギャルド芸術を主導してゆく背景には、こうしたコスモポリタンとしての遍歴が大きく影を落としている。同時に美術の領域にとどまらない文明を掘り下げた幅広い知見と中国大陸への従軍などの戦争体験は、この芸術家に「日本」という母国への独特の重層的な視点と同時代への強かな批判精神を育てた。

岡本太郎はそもそも丹下とどこで出会ったのか。

戦後の1954(昭和29)年、岡本は東京・青山に建てた板倉準三設計の住居兼アトリエを新しい芸術運動の拠点とし、亀倉雄策、剣持勇、芥川也寸志、花田清輝といった分野を超える芸術家が名を連ねて新しい芸術運動を立ち上げた。20世紀前半にグロピウスらがドイツで展開した建築運動、バウハウスの日本版を目指したというこの「現代芸術研究所」で、その筆頭メンバーに迎えられたのが丹下健三であった。

バウハウスが目指した建築と美術の融合という二人の理想への試みはその後、いくつかの建築物やプロジェクトを通して形になった。例えば丹下が設計した東京・有楽町の旧東京都庁庁舎(1957年)である。シャープな鋼鉄製のグリッドで構成されたモダンで開放的な庁舎の正面ホールを飾ったのが、岡本に手になる激しい原色の幾何学模様をデザインした巨大な壁画で、その対比は大阪万博の「お祭り広場」と「太陽の塔」の関係を彷彿とさせるが、ここでは二人はまだ異質でありながら調和する関係にあった。丹下がつくった1964年の「代々木オリンピックプール」で「吊り構造」と呼ばれる技術を通して造形した曲線が渦巻く日本的な意匠の屋根の下でも、岡本は自分の意匠を細部に提供している。

それが1970年の大阪万博で二人を「対決」に向かわせたのは、つまるところ両者の表現と造形のなかの「日本」という表象を巡る乖離が決定的になったということであろう。

東京五輪が開かれた1964年の春、「万国博を考える会」が大阪に発足し、民族学の梅棹忠夫や社会学の加藤秀俊、SF作家の小松左京らがメンバーとなって、博覧会の基本理念やテーマの設定などの検討が行われた。その過程でテーマ館のプロデューサーとして小松が強く推したのが岡本太郎であった。6年後に実現した「太陽の塔」を目の当たりにした時の印象を、小松は次のように振り返っている。

〈その相貌は、ある人はアジア的といい、ある人はアフリカ的といった。だが、私はそんな地域とは関係なく、19世紀から20世紀へかけて、人類世界を席巻したように見えた西欧近代文明に対し、20世紀後半になって、再び私たちの「世界」によみがえり、未来にむかって参加しはじめた、「近代以前」の全ての世界の「顔」を象徴しているように思えた〉(『太陽の塔、そして』)

岡本がフィールドワークで深めた日本の文化への視点は、縄文文化や沖縄など辺境から原始的な生命の力を掘り起こす方向に向かわせた。「もののあはれ」や様式の美学とは対極的な、日本列島の民族の「原郷」を探し求めて、もう一つの伝統へ向かうのである。「太陽の塔」の古代人のような顔と逞しい胴体の巨大なオブジェは、まさに岡本が幻視するような、生命と力が漲る古来の日本のもうひとつの〈伝統〉を造形したものであった。

平安朝の繊細優雅も、近世から近代へ向けた侘びさびの美学も、表層の日本文化はおしなべて大陸から輸入された文化の枝葉の広がりであり、「大地に根を張った生命力と生活的な厚みを感じさせない」と岡本は指摘している。そこには「伝統」を洗練という名の衰弱ではなくて、生命の豊饒と盛衰、代謝と再生に求める、強靭な美への眼差しがある。

〈人間文化のすばらしさは、それが人間のいのちとともにひらき、そして消滅してゆく、重み、深さにある。/たまたま奈良・京都などを訪れて私が感嘆するのは、宏壮な東大寺をふり仰いだり、平安神宮の境内に立つときではない。小高い丘から奈良盆地を眺める茫漠としたひろがり。今こそなんの面影もとどめていない、がかつて、われわれの祖先が激しくおこり、からみあい、滅亡した、その無の空間にかえって無限の彩りを感銘する。(略)私は昔の文化を讃える。それは滅亡した、しているからである〉(『日本発見』)

科学技術と合理主義の優位に正面から異を唱え、現状との対決を際立たせる岡本のこうした過激な文明観を後押しして万博という国家的なイベントの空間に組み込んでいったのが「万国博を考える会」の人類学者、梅棹忠夫やSF作家の小松左京であった。

梅棹は『文明の生態史観』で地球を自然と生態系で捉えることにより、人間の文明がそれぞれの条件の下で自生的に分布してきたという歴史観を示して衝撃をもたらした。

西欧の近代というモデルへの追随が一種の強迫観念となり、そのパラダイムに支配されてきた日本人にとって、それは目から鱗のような歴史観の視点の転換であり、同時に日本の文化や伝統の独創性に対する国民の自負をいかばかりか回復させた。

メキシコの美術と造形の持つ強い生命力と、その背後にある生々しい死生観に深い関心を持ち続けてきた岡本は、「太陽の塔」を手がけるのと前後してメキシコを訪れて壁画に取り組んだ。それが近年発掘されて東京・渋谷駅の通路の壁面を飾っている『明日の神話』である。この壁画の主題は原爆によって生命を奪われる人々の姿である。1954年に南太平洋のビキニ環礁で行われた米国の水爆実験で被爆した第五福竜丸事件を題材した『燃える人』や『瞬間』と題した原爆の炸裂を描いた作品もあるように、岡本の主題には戦争や人間の死という文明の陰画が重く横たわっている。

〈原爆は今日の生活の最も大きな問題である。広島の最初の投下に遭遇したもの、また幾つかの実験に立ち会ったもの以外、ほとんどの人間がその実態を見てはいない。しかしその、見たことのない原爆は、人間の生活全体をゆさぶり、戦争の不安、死の灰、放射能雨、はては人類の破滅、地球の終末というように、われわれをおびやかしている〉

核の脅威の告発は20世紀の〈文明〉の先行きへ向けた岡本の避けがたい主題であった。長引くベトナム戦争で米軍の北ベトナムへの侵攻は、最新兵器による空爆によって夥しい死者と国土の破壊を繰り返していた。大阪万博が開かれたのはそのさなかであった。

1967年4月3日付の『ワシントンポスト』紙上に〈殺すな〉という日本語のメッセージを岡本が図案化して掲載した反戦意見広告は、〈文明〉という大義の下で行われる現代の戦争の悲惨と反人道性を告発している。万博から2年後の1972年にローマクラブが人口爆発や環境問題、資源の枯渇の深刻化など地球環境の危機を指摘して「成長の限界」の警鐘を鳴らした。岡本太郎が『太陽の塔』で提起した文明への問いは、次第に現実味を帯びて顕在化してくるのである。

テーマ・プロデューサーに岡本太郎を推薦した小松左京は万博の終了後、『日本沈没』という近未来小説を書いてベストセラーになった。日本が人口減に転じた近未来のある時点で、日本海溝に亀裂が走りだし、地殻変動による乱泥流に巨大地震が重なって日本列島が水没するという衝撃的な物語である。国民は次々脱出して国外に移住し、流浪の民となる。30年の歳月を経て東日本大震災を経験した現在から改めて読めば、その筋書きはあながち荒唐無稽とばかりはいえない。

岡本太郎は万博を終えたのち、成熟する消費社会のトリックスターの役割を引き受けてテレビCMなどメディアで活躍した。ウィスキーのCMで「グラスの底に顔があってもいいじゃないか」と自らデザインしたグラスに語りかけ、「芸術は爆発だ」と叫ぶ姿は岡本の生涯を最も簡潔に表現したものかもしれない。一方、丹下健三は1970年の岡本太郎との「対決」のあと、次第に活動の軸足を中東やアフリカ、東南アジアなどの新興国の都市計画に移し、日本の国家的なプロジェクトからは遠ざかった。バブル時代に手がけた新東京都庁舎はパリのノートルダム大聖堂を参照した「壮麗にして空虚」な構築とも評されたが、それが晩年の最後の仕事とみなされる。

かつてブルーノ・タウトによって見出された桂離宮は、丹下にとって建築における「日本」を考える上で生涯にわたる大きな主題であり続けた。それは1953年に東京・成城に建築した高床式の自邸に結晶しており、桂の開放的で審美的な内部の構成と畳やふすま、障子などのモジュールで特徴づけられる機能性は「何か緊張した空間と、比例が、何か生きもののように尚また生きているのを感じる」とも述べている。しかし、その主題はグローバル化とポストモダンの時代の波のなかへ埋没していった。

経済成長と技術文明の先行きへの信頼のもとで洗練された弥生的な日本美をモダニズムの拠りどころに求め続けた丹下に対し、岡本は縄文的なエネルギーと原初の人間の生命を日本の美の源泉ととらえて、その発掘を創造活動の中心に据えた。ライバルであり、同時代の同伴者でもあった二人が大阪万博における「対決」を契機に道を別かち、それぞれが新たな舞台に足場を移していったのは、グローバリゼーションの中で「日本」という国の姿が曖昧になり、やがてバブル経済の中で融解していったことと無関係ではない。

1970年の二人の〈対決〉に現場で立ち会った磯崎新によると、日本の近代建築史において「日本的なるもの」を巡る論争は30年周期で繰り返されてきた。

〈それを国内での論争とみると「我国将来の建築様式は如何にすべきや」(1910頃)、「帝冠様式論争」(1930頃)、「伝統論/民衆論」(1960頃)とほぼ30年サイクルであった。これを延長すると1990年頃となるが、その頃は二項対立した冷戦構造およびバブル経済の崩壊、そしてグローバリゼーションの進展という激変に逢遇して、論争の基盤までが崩れたために、目立った論争はない。その替わりに疑似日本風のデザインが大量に出まわり始める。日本へ回帰することへの自己規制が消えていた。論争が不能になったことは、「日本的なるもの」をイデオロギーとしてとりだすことが無意味になったのと同じことで、「日本」は単純にサンプリングの対象となるだけだった〉

1970年の大阪万博における丹下健三と岡本太郎の〈対決〉は、日本の〈成長〉の先行きを巡って二人の芸術家が国家プロジェクトを舞台に繰り広げた戦いであった。

千里丘陵にいま残された岡本太郎の「太陽の塔」は、その戦いを通して20世紀とその先の日本のゆくえを問いかけた黙示録である。

=連載「ジャパネスク」了