新・気まぐれ読書日記 (19) 石山文也 慟哭の海峡

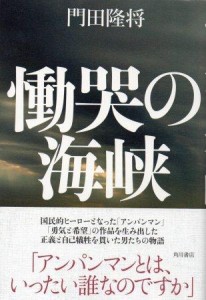

新刊コーナーで「海峡」の二文字が目にとまった。海を漕ぐシーカヤックは久しく休眠中だが、私の場合、海とか海峡、島という題名が<視覚誘因効果>となって、つい手に取ってしまう。門田隆将の『慟哭の海峡』(角川書店)もそんな一冊だ。しかも「慟哭の」とつく海峡はどこなのだろう、気鋭のノンフィクション作家の門田が取り上げたテーマであることも関心を惹いた。

舞台となったのは台湾とフィリピンの間のバシー海峡である。台湾島の南端にある鵝鑾鼻(=ガランピー)岬とフィリピン諸島北端のバタン諸島の間。幅は約150キロで北に向かう黒潮が激しく流れる。太平洋戦争末期には米潜水艦の攻撃や空爆により多くの艦船が撃沈されたことで“輸送船の墓場”と呼ばれ、10万を超える人命が失われたことでも知られる。

中国大陸を転戦した陸軍上等兵の中嶋秀次は南方戦線に向かう途中、乗船していた揚陸母船「玉津丸」が米潜水艦の魚雷攻撃を受け、12日間もの漂流の末にからくも救助された。漫画家のやなせたかしは同じ年に駆逐艦「呉竹」の乗員だった最愛の弟・千尋(ちひろ)をこの海峡で失った。大正生まれの中嶋とやなせは生涯会うことはなかったが、奇しくも昨年10月に92歳と94歳で相次いで亡くなった。中嶋はさまざまな苦労の末、海峡を望む鵝鑾鼻岬の丘に戦死者を鎮魂する「潮音寺」を建て、やなせは国民的ヒーローとなったあの「アンパンマン」を残した。物語はこの二人を中心に語られる。

揚陸母船は約5千名もの兵員や戦車などの装甲戦闘車両、高射砲や対空機関砲をはじめとする地上戦用の重火器を積載できるだけでなく上陸用舟艇の母船機能を持つ。「玉津丸」は、輸送船20隻、空母を含む護衛艦8隻で船団を組み、昭和19年8月10日に伊万里沖からマニラを目ざした。途中、暴風雨に遭遇した船団は15日に台湾海峡に浮かぶ澎湖(=ほうこ)諸島の馬公(=マーコン)に入港。ここでの再編成で輸送船は15隻に減ったものの護衛艦は13隻に増強された。これから先、バシー海峡や南シナ海には米潜水艦がたびたび出没するなど制海権が失われつつあった。17日に出港した船団もすぐにキャッチされ、翌18日には空母「大鷹」が雷撃されて沈没。さらに輸送船も次々に被雷したため、やむなく船団はバラバラになってそれぞれがマニラをめざしていた。

「玉津丸」がバシー海峡を渡り切ろうとした19日午前4時50分、最初の魚雷が右舷に命中した。数秒後、2発目が右鋼壁を大きくえぐり取った。雷撃二閃、1万トンの巨船は闇の中で大きく傾いていった。雷撃だけでかなりの人命が失われていたが、通信隊の交代準備をしていた中嶋は甲板近くにいたため、最上部の甲板を波が“舐めた”時に身体をさらわれてしまった。間もなく船体が沈み始めた。引き込まれるようにあらゆるものが飲み込まれていく。中嶋の身体も真っ暗な深海に向かって沈んでいきまったく息が続かない。その時、何かが手に触れた。たらい舟のような浮力のあるもので、つかまると急速に上へと引き上げられ、やがて水面に浮かび上がることができた。夜が明けて見渡すと大波の中におびただしい死体やドラム缶、木片、竹などの筏は7つか8つもあったろうか。それぞれの筏に群がる数十人の兵隊が見えた。

中嶋の乗った筏も同じだったが、最初は互いにロープで結ばれていた筏も離れ離れになり、三角波が繰り返し襲うたびに兵隊がこぼれ落ちて波間に消えていった。そんななかでくじけそうになる心をなんとかしようと歌ったのは映画「愛染かつら」の主題歌「旅の夜風」だった。

花も嵐も 踏み越えて

行くが男の 生きる道

泣いてくれるな ほろほろ鳥よ

月の比叡を 一人行く

たちまち筏の上を歌声が一色に染めた。ところが将校の一人が「やめろ!女々しい歌はやめろ!」と叫んだ。ならばと、代わって軍歌が次々に歌われた。「第十三連隊歌」、「歩兵の本領」・・・。中嶋たちの必死の軍歌がバシー海峡にこだました。

翌20日午後、雲の中から双発機が姿を現した。やがて高度を下げると大きな爆音を残して筏の上を通過していった。「おーい、おーい」、「こっちだあ!」、「助けてくれえ!」

兵隊たちの叫びはますます大きくなり、叫びながら涙をぼろぼろ流した。だが、そこまでだった。機体についている日の丸は油で汚れてどす黒くなっていた。どんな時でも大切にされる日の丸が日本の劣勢を中嶋に突きつけた。のちに中嶋はこんな歌を詠んでいる。

翼振り 去りゆく機影痛々し 日の丸汚れ 油滲(にじ)める

兵みなの 筏に立ちて手を振れり 言葉にならぬ 喚きを上げて

夕刻になって待ちに待った救助船が見えた。双発機からの連絡でやっとこの海域に到着したものと思われた。救助作業は、はるかかなたで行われているようだった。それが波に持ち上げられたときにかろうじて見えたが、やがて夜になった。そうなるとこちらからは合図しようもない。救助する側も魚雷一発で海の藻屑と消えるのだから、少しでも早くこの危険海域から離脱したいのが人情だ。元気な全員が「まだ俺たちがいるぞぉ」と筏を“手で”漕ぎ続けたがすべては虚しかった。

待ってよと 血を吐くこえで 呼ばいつつ 水掻く兵ら 涙ぬぐえず

もう見えぬ 船よばいつつ 筏こぐ 狂いしごとく 竹筏こぐ

日中は炎天下、夜は真っ暗いなかでどこからともなくいきなりの大波がやってくるから眠ることもできない。水も食料もないままでの数日で多くの命が失われていった。けがが悪化し、あるいは波にさらわれ、何人もが発狂して飛び込み・・・。漂流10日目には筏に残ったのは中嶋と朝鮮人軍属のたった二人だけになり、その軍属も意識をなくしていた。さらに2日後、奇跡的に救助船が近づいてきた。中嶋は足腰が立たず首を持ち上げるのが精いっぱいだったから、心の中では「おーい、助けてくれ」と叫ぼうとしたが声は出なかった。見つけてくれたのは海防艦「昭南」で、マニラから広島の宇品港に向かう輸送船団の護衛任務についていた。もう一人の軍属はすでに死後硬直が始まっていた。

九死に一生を得た中嶋は高雄陸軍病院に収容され、体力の回復に努めながら漂流の12日間を短歌に書き留めていった。詠みながら戦友たちの無念を思い続けた。いったん除隊になり実家のあった静岡で母親と再会するが再び応募、軍属として中国に派遣され南京の中華航空の通信士として終戦を迎えた。

やなせは高知県出身の柳瀬清と登喜子の長男として大正8年に東京で生まれた。父親の清は上海の東亜同文書院を卒業して日本郵船や講談社に勤めたあと、やなせが生まれた年に東京朝日新聞の記者になった。大正12年には上海特派員となったので一家は上海に移住、ここで弟の千尋が生まれた。青春時代を中国で送った父親が古都洛陽に近い少林寺拳法発祥の地・嵩山(すうざん)に因んで長男は嵩=たかしと名付けたが、二つ違いの弟は海に因んで「千尋の海」からとられた。ところが翌年、アモイに単身赴任していた父親が病気で急死する。残された家族は高知に戻り、最初に弟の千尋が伯父で、開業医だった柳瀬寛のもとに養子に出された。のちに母親が再婚することになり、7歳のたかしも同じく伯父に引き取られたが養子にはならなかった。二人きりになった兄弟は、それだけに特別な思いがあった。顔がまん丸だった小さい頃の弟をたかしは可愛がった。やがて学業でも運動でも抜群の力を発揮し始めた弟の存在が自慢になっていく。

「弟は柳瀬家の養子として育てられました。田舎ではエリートの坊ちゃん。ルックスも色白の丸顔で愛らしかったので誰にでも好かれていました。中学生になってからは顎が伸びてきて、長い顔になりましたが、幼年時代はコンパスで描いたような丸顔でした」(『人生なんて夢だけど』)

やなせは東京高等工芸学校図案科(現・千葉大学工学部デザイン学科)を卒業し製薬会社の宣伝部に就職したが徴用され、中国で終戦を迎えた。千尋は高知高校から京都帝大に進み、半年早い繰り上げ卒業後、海軍予備学生として応召した。神奈川県の武山海兵団での教育訓練を経て配属されたのは敵潜水艦の位置などを測定する「対潜学校」で、海軍少尉として駆逐艦「呉竹」に乗り組んだ。「呉竹」は19年12月30日、バシー海峡で米潜水艦からの魚雷を受けて沈没した。艦の前部を破壊した最初の魚雷で千尋のいた船底の水測室はひとたまりもなかったろう。

中嶋は戦後始めた旅行業で昭和30年代に会社の地歩を固めると40年代からは遺族らを対象にしたバシー海峡への慰霊ツアーを手がけるようになる。フィリピン側から、台湾側から船を出し海峡で慰霊する。それだけにとどまらず戦死者を鎮魂する施設を建てることに奔走した。一方のやなせは昭和48年に初めてアンパンマンの絵本を出版した。『やさしいライオン』で人気作家の仲間入りはしていたがまだ地味な漫画家で、編集者が心配した通り、絵本はほとんど売れず幼稚園の先生からは「顔を食べさせるなんて残酷です」という手紙まで来た。ところが2年後に顔を大きくした絵本を出すと、子供たちの間で大人気になっていった。

著者の門田は、中嶋のバシー海峡での壮絶な体験から始まる取材を終わり、入院中だったやなせとの取材の約束も「退院して体調が戻ったらぜひ」ということを秘書から取り付けていた。真っ先に聞きたかったのは「アンパンマンとはいったい誰なのですか」だった。「作品というのは自分の人生で描く」と言い続けたやなせがいったいどう語るのか。幼いころから「兄ちゃんは僕が守る」と言っていた弟(=千尋)との関係は・・・。

ならば作品は未完に終わったのか、決してそうではないだろう。「生」と「死」の狭間で揺れ、自己犠牲を貫いた大正生まれの男たちの人生は間違いなく熱い感動を残してくれた。

ではまた