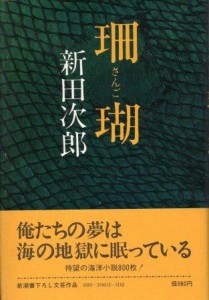

書斎の漂着本 (55) 蚤野久蔵 珊瑚

昨今の中国漁船によるサンゴ密漁問題で、真っ先に思い出した作品がある。新田次郎の海洋小説『珊瑚』である。新田が心筋梗塞により67歳で急逝する1年3カ月前の昭和53年11月に、新潮社から出版された。新田は多忙ななかで舞台となった長崎県の五島列島や山口県の周防大島などにも足を運び、元漁師やさまざまな資料にあたるなど丹念な取材を重ねることでサンゴの生態や草創期のサンゴ漁を詳しく紹介している。

長く気象庁に勤め、直木賞受賞の富士山を舞台にした『強力伝』で作家デビューした新田は単独登攀を愛した登山家・加藤文太郎を描いた『孤高の人』や、マッターホルン北壁に挑んだクライマー・芳野満彦をモデルにした『栄光の岸壁』、青森・八甲田山の雪中行軍で200名近い死者を出した山岳遭難事故の顛末を代表作の『八甲田山死の彷徨』で紹介するなど「山岳小説」の開拓者である。しかし本人はそう呼ばれるのを嫌い、歴史上の人物や日本人移民、環境問題からミステリーまで幅広いテーマを取り上げた。『珊瑚』は新田が長編としては初めて手掛けた海洋ジャンルの書き下ろし作品である。

物語は明治38年、長崎県西端の五島列島の福江島からさらに南西約70キロの距離にある男女群島で始まる。周辺では明治19年にサンゴの群生が発見され、噂を聞きつけたサンゴ船が地元だけでなく鹿児島、宮崎や四国方面からも大挙して押し寄せた。絶海のまっただ中というロケーションだけに台風が来れば逃げ場はない。明治28年には約300人、38、39年にはほとんど同じコースを通った台風により連続して約1,200人もが死亡・行方不明になる大惨事が起きた。この<気象遭難>の情報と資料を提供したのは福江島出身で地元の福江測候所にも勤務したことがある新田の後輩職員で、新田が電話で「台風一発で千人以上死ぬという海難事故はそうたくさんあるものではない、最大の原因は何でしょうか」という質問に「そこにサンゴがあったからです」と答えたという。エベレスト初登攀のマロリーがなぜ山に登るのかという質問に「そこに山があるから」と答えた名言にどこか似ていて、その瞬間、サンゴとサンゴ漁夫に強い関心を抱いたと『珊瑚の島取材記』にある。

「珊瑚は海底の岩礁に群体となって固着して生活するサンゴ虫のことをいう。小さい花のような形をした触手で海中の微生物を捕食して生きている。腔腸動物に属し、その同族は数百種類に及んでいて、大きく分けて造礁サンゴと深海サンゴがある。深海サンゴは百メートル以深の海底の岩礁に固着し、密度は約2・7、硬度は4度であって造礁サンゴより固く、しかも美しいので、古来、宝石として珍重されてきた。その形状は樹脂状に似たものが多い。シロサンゴ、モモイロサンゴ、アカイロサンゴ、クロサンゴ等がある。最近はその資源が枯渇したために高価な宝石として売買される」というのが新田の解説である。

主人公の金吾は4年前に故郷の山口県・周防大島から同じ歳の忠治、新作の三人でサンゴ船の梶子=乗組員として福江島にやってきた。明治38年8月7日午後、金吾が乗り組んだサンゴ船は他の船が台風接近で避難するなか男女群島の近海でアカイロサンゴの大物を引き上げた。枝が二つに分かれていて、枝の先端と先端との距離が1尺5寸=約50センチ、高さが5尺=約1メートル65センチもある見事な大物だった。いったんは群島最大の男島の風裏に避難したがその後の台風の吹き返しに翻弄されて破船し漂流してしまう。翌日、運よく仲間の船に発見され、船の物入れに入れておいたサンゴとともに収容された。この時は155隻が遭難し、2百数十人が行方不明になった。

当時の船は帆船で狙った漁場に着くと潮流や風に合わせて位置を変えながら海底のサンゴを探した。船から伸ばした長い綱の先に直径20センチほどの丸石をくくりつけ、その先に網の切れ端を結びつけてあった。風上から帆を張って船を流すと丸石がサンゴ樹を岩礁から離し、網に枝が引っ掛かるという仕掛けだった。各船には6人が横一列に並んで、それぞれが仕掛けを流し大物がかかると引き上げに加勢した。作業そのものは単調だったが、数年に一度はサンゴの大物が期待される新しい「曽根」が見つかり、採れたサンゴが入札場で評判になるとその漁場には何百というサンゴ船が殺到した。

金吾が救助された年の遭難で一家の稼ぎ手だった父親を失った娘・はまは、幼い妹や弟のために危うく身売りされそうになる。これを救ったのが金吾のアカイロサンゴの売り上げや彼らの貯金だったが結婚相手に選ばれたのは忠治だった。しかし長男を恵まれたものの忠治は「息子は危険なサンゴ漁師ではなく県立の五島中学に進学させる」と言いながら翌年10月の台風で遭難してしまう。遭難事故のたびに大量に生まれた「サンゴ後家」となったはまが2度目の相手に選んだのは新作だった。新作は金吾らの船と42年9月にモモイロサンゴの大物を引き上げることに成功したが、その枝には以前に遭難した漁師の髑髏=頭蓋骨が絡まっていた。不吉な予感にかられた漁師たちは一斉に帰港を急ぐ。だが港近くで突然発生した大竜巻に船が巻き上げられてしまう。被害は6隻にも及び、乗っていた合計33人の半数以上の17人が死亡、そのなかには新作も含まれていた。再び後家になったはまには新治との間に次男が生まれていた。救いの手を差し伸べたのは船を下りてサンゴの彫師に転向した金吾だった。手先の器用だった金吾は以前から名人だが気性の激しい師匠のもとに通い、少しずつ<秘伝>を学んでいた。仲間が愛したはまを最後に支えることは彼らへの鎮魂でもあった。

読み直した私が心を揺さぶられたのは新田が書ききった圧倒的な遭難場面だけでなく登場人物の生きざまである。五島のサンゴ景気は続き、焼け玉エンジンなどの動力船の導入が逆に漁場への所要時間を短くしたことで操業を続けて帰り遅れ、大正3年にはふたたび60人以上が遭難している。サンゴ資源も次第に枯渇していくなか、機械化で大量生産に傾いたサンゴ加工業も衰退していく。金吾は商社マンとなった次男のアドバイスもあって手彫りを生かした工房を続け、五島を代表するサンゴ彫師になる。そして慰霊のために心をこめて彫った21体の仏像を、男女群島周辺だけでなく新作の遭難現場にも沈めた。使ったのは当時の日本では最高と言われるボケサンゴ=モモイロサンゴだった。

福江測候所長になって帰ってきた長男は「サンゴ船遭難と男女群島の異常気象について」という論文の執筆のため、最初の<小父さん>から<お父さん>と呼ぶようになっていた金吾のところへ聞きに来る。金吾は古い記憶をたどりながら、ぽつりぽつりと語るすぐ傍には長く連れ添ってきた老妻はまがいて「それはおじいちゃんの思い違いですよ」と訂正する・・・。

「お父さん、遭難が起きても起きても危険な仕事に出掛けていったのは、やはりそうしないと生きていけなかったからですか」

「そうだな、その頃のサンゴ漁師は、生活のためというよりも、一獲千金を夢見て、金襴(きんらん」着よか、ぼろ着よかと歌いながら海へ出ていった。男の命がけの賭けだよ。心の中にはサンゴの美しさに惹かれていた者が多かった」

「だって、その美しいものを引き上げても自分のものにはならないでしょう」

「美しいものを自分の手で発見したという満足感はサンゴ漁師でないと分からない」

「美しいものねえ」

息子はまだ分からないらしく首をひねった。

「そうだ<みじょかのはにかみ>だ。みじょかは美しいもののことだ。この世でもっとも美しいものはモモイロサンゴだが外国人が呼ぶ<天使の肌>よりも、日本人が呼ぶ<ボケサンゴ>よりもそのほうがはるかにいいと思うがな」

金吾は仲間たちとこの島にやってきたときヤマモモの木の下の家で、はまに会った最初の日のことを思い出していた。はまは突然現れた三人の若者の前で顔を赤らめた。彼らははまに<みじょか>という渾名をつけたがそのはにかみの色がありありと浮かんでくる・・・。

親と子のこうしたほのぼのとしたやりとりでまとめられた長男の資料というのが、新田の取材心を動かしたサンゴ漁船の台風や竜巻による気象遭難の記録ということになる。帯にある「俺たちの夢は海の底の地獄に眠っている」という<夢>とはまさしく海の宝石であるサンゴのこと。その成長には数千年かかる貴重種であるだけに、根こそぎ奪うことは取り返せない環境破壊でもある。執筆時点で新田は今回のような異常事態など想像もしなかったろうが、かの国の漁民たちによるすさまじい蛮行は、金銭目的だけで<夢>のかけらもないという強いメッセージを残してくれたのではあるまいか。