新・気まぐれ読書日記 (26) 石山文也 新訳 説教節

題名そのままに、この本を著者による<新訳>である、と書きかけて、それはちょっと違うなと思い直したことをまず告白しておく。『新訳 説教節』(平凡社)は「苦の多い人生を送ってきました」という詩人で作家の伊藤比呂美が、それぞれの登場人物が背負う「苦」と、自身の人生でのそれとを重ね合わせながら<訳出した>ものであることがさまざまなところに感じられるからでもある。それは「説教節には惚れ抜いてまいりました」という著者の「ライフワーク、ここに結実!」と帯にあることの証左でもある。

説教節は江戸時代初めの1600年前後にいちばん隆盛をみた口承文芸、つまり「語りの文芸」である。文字を読めない人たちにもわかりやすく勧善懲悪にまつわる神仏の功徳などを語り尽す。担い手となったのは諸国の村々を巡り歩いた人々。熊野三社の霊験を説きながらお札を配った「熊野聖(ひじり)」や、社寺の制約から離れた旅の僧である「六部(=六十六部)」、やがて専門の集団になっていく「説教節語り」、盲目の女旅芸人「瞽女(ごぜ)」、あるいは「人形芝居語り」たちがさまざまに伝えてきた。それぞれの場面効果を上げるために使われたのはささらや琵琶、近代になってからは三味線なども加わり、能や歌舞伎、文楽、浄瑠璃にも取り入れられた。語りの現場がどんなものだったのかをイメージしてもらおうと装丁の菊地信義は「見返し」に女性漫画家・一ノ関圭の挿画を配した。東京芸大で油絵を学び、江戸・明治を舞台に歴史に翻弄される民衆を描き続ける骨太な作品で知られる。

説教節のなかでも『小栗判官』『しんとく丸』『山椒太夫』は代表作品とされ、『小栗判官』は梅原猛作の新作歌舞伎が大きな話題になった。『山椒太夫』といえば何と言っても森鷗外が素材にして創作した同名作品を思い浮かべる方も多いだろう。では伊藤はどう挑んだのか、であるが、語り物に特有のくどい表現をていねいに追いながらも変化させるという工夫を忘れない。『山椒太夫』では、何回となく繰り返される残酷場面も「ああ、いたわしいことでございます」と重ねながら、時には「ああ、いたわしくてなりません」とか「ああ、哀れでした」と使い分けるところにリズム感が生まれる。

姉の安寿姫と弟の厨子王丸との永遠の別れとなるシーン。

谷の清水を酒にして、柏の葉を杯にして、まず姉さまが一つ飲み、それから厨子王どのに杯を差して言いました。

「お守りの地蔵菩薩さまも、今はあんたにあげる。

逃げるときにも短気はだめよ。短気があると未練になるから。

行った先に里があったら、お寺を探してそこに行くの。

そしてお坊さんに頼るのよ。

お坊さまならきっと助けてくださる。

さあ、もう行って。早く行って。

あんたを見てると、あたしの心が乱れるわ。

ねえ、よく聞いて、厨子王丸。

今日みたいな薄雪の降るときは、

草鞋(わらじ)の後先を逆に履くのよ。

右についてる杖を左でつくのよ。

上りのときでも下りに見える。

下りのときでも上りに見える。

さあ、もう行って。早く行って」

それじゃ姉さま、それじゃ厨子王丸と、くり返しくり返す暇乞い。かりそめの別れと思っていましたが、永(とわ)の別れとなりました。ああ、いたわしいことでございます。

姉、安寿姫のわざとらしい蓮っ葉な物言いが、気弱な弟、厨子王丸に<決心する勇気>を与える。

「結婚は何回もしましたし、男の苦労も、子の苦労もさんざっぱら。支払日は通帳かかえて右往左往していますし、ここ数十年は他国に流離し、ビザの苦労にことばの苦労、老いた親を看取る苦労もありまして・・・」(「わたしの説教節」)

そうした日常のなかで説教節のちょっとしたフレーズが著者を励ましてきた。それが日々の暮らしの些細な危機の折々に、ふと口の端をついて出てくる。

たとえば「心は二つ、身は一つ」。

男と自分、娘と自分、父親と自分、父親と家族、男と家族・・・今までに、空港で、あるいは家の戸口で、なんど口ずさんできたことか。

それから「えいさらえい」。

常用する「よいしょ」より明るく、ほがらかで、青空の下を風が吹きわたるようで、にっちもさっちもいかなくなった自分を押し動かしてくれるような気がして、口ずさんできました。(「同」)

「えいさらえい」は、私の連想では「よっこらしょ」くらいだろうか。『小栗判官』ではいったんは地獄に堕ちた小栗が閻魔大王のはからいで地上に戻るが「餓鬼阿弥」という異形の病者になっている。それを車に乗せた人々が「一引き引けば、千僧供養。二引き引けば万僧供養」と唱えながら「えいさらえい」と掛け声をあげる。車が進んでいく先々で入れ替わり立ち替わり引く人が発する同じ掛け声は、聴衆も知る街道名所や地名などが次々にあげられる道行(みちゆき)では演者の名調子が聴衆に乗り移り、あたかも小栗を乗せた車を共に引いている気持にさせたはず。あえて訳さずにそのまま「えいさらえい」を重ねることで臨場感を超えて、いにしえの演者たちとの<交感>が生まれる。

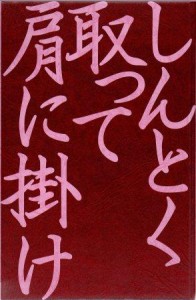

『しんとく丸』では病者になり果てたしんとく丸を、それでも忘れられない乙姫が「御供申さぬものならば、なにしにこれまで参るべしと、しんとく取って肩に掛け、町家に出でさせたまえば」というシーン。著者はこう訳す。

「お供をしないつもりなら、わたくしが、どうしてここまで参りましょう」

そしてしんとく丸を抱え上げ、自分の肩に寄りかからせて、一歩、一歩を、町の方に歩き出して行きました。

「しんとく取って肩に掛け」は一人で危機に立ち向かわなくちゃいけない、誰にも頼れない、むしろ親も子も男も何もかも引きずって行かなきゃならないとき、このフレーズを口ずさんで、その都度立ち上がりました。そうなんです、説教節の女たちは、みんなわたしだった。説教節のお話もキャラも、荒唐無稽なのにもかかわらず、受け取り手が自分の人生に普遍的に引きつけてしまう力がそこにある。(「同」)

それほど気に入っているということが、偶然、カバーを取って見つけた表紙の大きな活字だったので紹介しておこう。

人があっけなく死んだ時代、最下層に生きる人々にとって生きること自体が苦しみだった。それは現代のわれわれの想像を絶する過酷なもの。運命や別れを受け入れるということは神仏に頼る、まかせるという心とともに人々のせつない知恵であり、説教節の根底にある癒しだった、という著者は、彼らが手に汗を握りながら、ときに笑いながら、あるいは心を揺さぶられて泣きながら聴き入るなかで「しんとく取って肩に掛け」と表現される、心根までも強くたくましい女性に自分を重ねながら、ときにはなりきって、拍手喝采を贈ったのではあるまいか。

ではまた