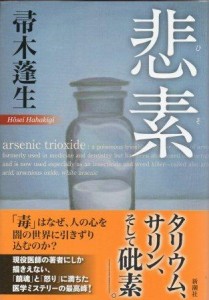

新・気まぐれ読書日記 (27) 石山文也 悲素

「あれからもう17年になるのか」というのが最初に浮かんだ感想である。帚木蓬生の『悲素』(新潮社)は和歌山市園部地区の夏祭り会場を一瞬にして恐怖のどん底に突き落とし、死者4名、重軽症者63名を出した「和歌山毒カレー事件」をテーマにした544ページの長編ドキュメントノベルである。

事件が起きたのは平成10年(1998)7月25日土曜日の午後6時過ぎ、陽射しは弱まったものの日没にはまだ間があった。子供たちや住民が楽しみにしていたのは町内会の人たちが朝から総出で作ったカレーで、大型の寸胴鍋二つ分が用意されていた。集まった全員にカレーがようやく行き渡った頃、早くも異変が起きた。突然の吐き気に襲われ、腹をかかえてうずくまる人たち、あちこちでうめき声が上がり「早く救急車を!」と叫ぶ声が悲鳴と交錯した。

主人公の神経内科医、沢井直尚は6年半前に母校、九大衛生学教室の教授に就任した。なかでも特定化学物質と呼ばれる鉛や水銀、砒素などの金属やトルエンやメタノールなどの有機溶剤による健康被害を診断する専門医である。沢井は翌26日、日曜の朝刊で事件を知った。

夏祭りで60人食中毒

和歌山、手作りカレー原因か

小さな見出しだったものの「中毒」はまがりなりにも専門にしていたので、目が釘付けになった。症状は吐き気と腹痛。激しい嘔吐と手のしびれ、不整脈を伴った35人は入院。市保健所は集団食中毒とみて、原因食材の特定を急いでいる。

このくだりを二、三度読み返して首をかしげた。集団で中毒症状が出ているにしても、これが食中毒であるはずがない。食中毒、いわゆる食あたりでは、通常の食物の中に潜む病原菌が、食品中や体内で繁殖して毒素を出し、病気を引き起こすから経口摂食から発症までは時間を要する。いくら独特の匂いと色、味をもつカレーとはいえ、調理担当の住民が気づかないはずはない。新聞記事は「食べている最中から気分が悪くなる人もおり、会場は一時騒然となったという」と伝えていた。

報道が事実なら、何らかの毒物がカレーライスに混入したとしか考えられない。しかし「住民が集う」夏祭りの会場で、何のためにカレーの中に毒を入れなければならないのか。さまざまな薬品を使う大工場ならいざ知らず、住民総出の炊き出しのような場で、誤混入など起るはずがない。無差別のテロだろうか。特定の人物を狙った殺人だろうか。ひとりを標的にするのはむずかしいので、他の犠牲はかえりみず、犯行におよんだのだろうか。もしそうなら、冷酷無比の犯人だ。いやそもそも、混入された毒物は何なのか。疑問は堂々巡りで、また振り出しに戻る。テレビをつけっ放しにしているとはたして正午のニュースの冒頭が、カレー事件だった。内容が朝刊と異なり、混入毒物が青酸に変わっている。しかも既に4人の死者が出ているという。青酸が検出されたのは、犠牲になった人の司法解剖の結果だった。しかし混入された毒が青酸となると、食中毒以上におかしい。死人が出るほど高濃度の場合、数秒以内に意識が消失し短時間で呼吸停止する。被害者の顔も紅潮して見えるし、司法解剖に手慣れた医師であれば、容易に異変に気づくし治療法も確立している。だが、夕方のニュースでも事件を青酸カレーと言い続けた。

国内のみならず、世界の犯罪史にも前例がない事件のこれが始まりだった。主人公・沢井のモデルは巻末の「主要参考文献」のほとんどを占める九州大学医学部衛生学教室の井上尚英教授(当時、現・名誉教授)で、オウム真理教による松本サリン事件や地下鉄サリン事件の捜査にも関与したわが国では生物兵器や化学兵器の数少ない専門家である。とくに松本サリン事件では使われた毒物がサリンであり、その製造にはくわしい化学知識と大がかりな装置を使わなければできないとして、警察が当初から事情を聞いたことでマスコミが重要参考人と報道した現場近くに住む人物(=河野義行氏)ではないことを早くから言い当てていた。わが書庫にも『生物兵器と化学兵器』(中公新書)があるが、読みながらその途方もない<威力>に震えたことを思い出す。

全国紙が「青酸カレー ヒ素化合物を検出 複数毒物混入 故意、強まる」と大見出しで特報したのが8月3日。当用漢字にない「砒」は使えないため「ヒ素」となっていた。

それなら辻褄が合うと沢井は新聞などが報道した情報を整理し、砒素中毒の症例を医局の助教授らと集めていったが、犯罪に使われたケースが少ない分、治療法が確立していない。被害者は体内からの「自然排出」を待たねばならないだけに苦痛が続くのが心配された。

砒素の歴史は古い。古代ギリシャやローマ時代に登場した。それが17世紀のイタリアでは洗練した形で<秘薬>として使われ始める。表向きはシミやそばかすを取る化粧水というふれ込みの「トッファーナ水」で<ナポリの小雨>というしゃれた名前が付けられていた。買い手はもっぱら上流階級の貴婦人たちで、使用目的は化粧品としてではなく、夫を死に至らしめ、遺産を受け取りまた新たな夫を得る手段に使われた。フローベールの『ボヴァリー夫人』にも砒素の中毒症状が描かれている。参考にしたのはフランスで起きた「マリー・ラファルジュ事件」とされ、砒素の中毒学と法医学の歴史がくわしく紹介される。

若い恋人と不倫を重ねるたびに借財を重ねたボヴァリー夫人は、裁判所から差し押さえの書類が届いてうろたえる。医師である善良な夫が知れば、どんな屈辱が待ち受けているか。金策に奔走し、泣きついた元カレにも冷たく断られた夫人が選んだのは砒素による服毒自殺だった。沢井はカナダのモントリオール大学付属臨床医学研究所に留学した経験を持つ。州の公用語がフランス語で主任教授の強い勧めもあって2年間の留学生活で簡単な会話だけでなく医学論文くらいは読めるようになった。夫人の断末魔の叫びの場面を描くフローベールの精密な筆は新聞で読んだ犠牲者の「しんどい。しんどい」の声を彷彿させた。

捜査に当たる和歌山県警が学界を探し回ってようやく沢井に行きついたのは8月中旬、お盆の休み明けの17日午前9時過ぎ、大学に電話を入れたのは捜査トップの刑事部長、加藤だった。「詳細は、お会いしてから申上げます。できれば明後日19日に伺いたいのですが」。沢井はもちろん快諾した。この瞬間、沢井がこの難事件に長くかかわっていくことになる。和歌山行きに用意したのは急性砒素中毒に関する資料とフランス語の『ボヴァリー夫人』ポケット文庫版だった。

大阪空港への和歌山県警の迎えは普通車、行先は市内の小さな交番で、最初に診察を依頼されたのは意外にも事件の被害者ではなかった。交番はマスコミに気づかれないようにという隠密作戦だったが、この人物こそのちに<疑惑の夫婦>とされた白アリ駆除業者の元従業員だった。夫婦宅に居候をしていた男性は、いつものように亭主らとマージャン卓を囲むが、昼食に出されたレトルトパックの牛丼を食べて体調を壊し一週間入院した。ようやく外泊許可が出て居候宅に戻るが、こんどは主婦から勧められた中華丼で再び同じような症状になった。ところが診断は胃潰瘍で4カ月にもおよぶ入院治療が始まる。さらに手足の感覚が鈍り、しびれが出始める。指先が箱の角に触れただけで針に刺されたように痛く、感覚の鈍さはいつも手袋や靴下をはいているようで吸っているタバコを落としたのに気づかないこともあった。

こうした症状のくわしい診断書や毒物を疑った警察の供述調書以外にも男性が日付だけでなく場面や状況をくわしく記憶できるというサヴァン症候群のような特異な性格の持ち主だったことも幸いした。ダスティン・ホフマンとトム・クルーズ主演で話題になった映画『レインマン』で広く知られるようになったが、体調を壊した原因が砒素を盛られたことだとすると辻褄が合う。その裏には男性に掛けられた多額の保険金があり、主婦は元生保レディで保険の裏事情に精通していた。

そうでした。事件現場のすぐ近くに住む主婦が<疑惑の人物>として浮上すると連日のようにニュースに登場したのをあらためて思い出した。ときに笑顔を浮かべながら饒舌に自分は関係ないとくり返す小太りの主婦は、しつこく追い回すカメラマンにはホースで水をかけた。やがて「Xデーはいつ」が取りざたされ、逮捕当日の模様はテレビ各局が中継で伝え新聞各紙が号外で報じた。そんなあれこれがまるでフラッシュバックのように浮かんだ。

空港は和歌山市により近い関西国際空港に変わるが、沢井の和歌山行きは多忙なスケジュールをやりくりして続く。警察は元従業員の中に死亡例があったことや他の被害従業員、亭主までもが不審な中毒症状で入退院を重ね、そのたびに多額の保険金が支払われていることを掴む。事件の底にどす黒く流れ続ける多額保険金詐欺事件を地道に暴いていく警察と毒物鑑定、後遺症診断から捜査を支えた沢井たち医師の姿が描かれる。もちろん砒素中毒だけをとっても前例がないだけに一筋縄ではいかない。世界基準があるから余計な鑑定は必要なしと主張する科学警察研究所の副所長に憤慨した沢井が協力を降りると言い出す。あわてた県警本部が加藤刑事部長と科学警察研究所の所長らに九大まで翻意を懇願しに行かせるという緊迫の裏話も明かされる。

10月4日朝、容疑者夫婦が保険金詐取容疑で逮捕される場面、沢井の案内役として空港への送迎だけでなく毎回の診断などに付き添った和歌山東署の光山刑事が疑惑の主婦に手錠をかける。1週間後にあらためて和歌山を訪れた沢井に光山刑事が話す。

「先生は気づかれなかったと思いますが、逮捕当日、県警本部と東警察署に集まった捜査員は、全員左胸の階級章をはずしていました。上司と部下の区別をなくすためでした。先生たちと違って、自分たちの科学的知識はゼロです。砒素についての知識は、上司も部下も区別ありません。そこで、上下関係なく、知恵と意見を出し合おうということになったのです。縁もゆかりもない九大の先生方が、ここまで私どもに協力して下さる。そして過去の事例がすべて砒素に関係していると突き止めて下さったので、確信が持てたのです」

物語の終盤、この光山刑事が自ら希望して地区を担当する交番勤務となり、カレー事件で命を落とした四人の遺族宅だけでなく後遺症を心配しながら暮らす被害者に寄り添っていくことを決意したことが紹介される。タイトルの『悲素』は砒素からの造語であるが、被害者だけでなく、かけがえのない家族を失った遺族の心の底に長くとどまり続ける悲しみは容易に排出されない砒素という毒に似ていると言えまいか。

最高裁は平成21年(2009)4月21日にこの作品では小林真由美としている林眞須美被告の上告を棄却した。被告の犯人性は、カレー内の砒素と、被告の自宅から発見された砒素の組成上の同一性、被告の頭髪に付着した砒素、夏祭り当日において鍋の蓋を開ける不審な行動から、犯行は被告によってなされたと考える他ないと結論。そのうえで、犯行動機の解明自体は、犯人特定を何ら左右しないとした。さらに量刑の妥当性も事件がカレー毒物混入のみならず、保険金詐欺のための長年にわたる度重なる殺人未遂、何ら落ち度もない犠牲者4人の無念さ、生死の境をさまよった多数の重症者、そしてなおも後遺症に苦しむ被害者、社会に与えた衝撃の甚大さにまったく反省がなく、かつ遺族や被害者への慰藉の措置を一切講じていない卑劣さは、死刑の科刑以外あり得ないと結論した。この判決は裁判長以下、五人の裁判官全員の全員一致の意見だった。

作品はあくまで実際に起きた事件を素材にしたドキュメントノベルである。さらに著者の帚木蓬生は現職の精神科医でもあり、専門分野のギャンブルなど「依存症という精神疾患」についての多くの著書を持つ。それだけに一審二審三審と揃い踏みのように被告の犯行動機の解明まで行きつけなかった理由を、カレー事件だけに眼目を置き、過去の殺人や殺人未遂を軽視し有機的に連関して考察しないという初歩的な誤謬を犯したからである。あくまでひとりの人間が犯した罪を、人為的に切り離して考えるなど、一般常識からも逸脱していると厳しく指弾する。

では、著者が作中の小林真由美の犯行の動機として「見立てた」のは何であったか。

毒を手にした人間は、知らず知らずのうちに万能感を獲得する。万能感とともに神の座に昇りつめた錯覚に陥る。こうなると、毒の使用はもはや一回ではやめられない。こうして毒の行使がまた次の行為を呼ぶという、やめられない嗜癖の病態に達する。毒を盛る行為自体が目的化して自走状態に陥るのである。カレー事件の当日、真由美は自宅で麻雀大会を開き、夫とその仲間たちを夏祭りのカレーによって一網打尽にしようとした。最後の補強として彼らにかけた数種類の保険のいくつかは災害時にも支払われる期間一年の傷害保険だった。夏祭りの会場からカレーを運んで自宅で提供すれば、自分の犯行とは分からない。これまで13年間にわたって重ねてきた犯行はいっさい露見していないので、絶対の自信があった。ところが前日になって人数が揃わず麻雀大会が開けなくなる。それでも夫だけは殺害できる。当日朝、夫の気持ちが変わり、行先がカラオケ喫茶に変わったにもかかわらず砒素の投入が止められなかったのは彼女が強い嗜癖病態に抗えなかったからである、と。

派手な生活を支えてきた保険金は「やめられない毒」でもあった。いずれの「毒」も真由美の心を闇の世界に引きずり込んでいた。

ではまた