新・気まぐれ読書日記 (30) 石山文也 鯨分限

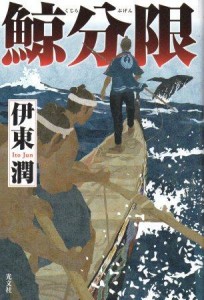

表紙でご覧に入れるように『鯨分限』(伊東潤、光文社)は、鯨漁復興に命をかけた実在の人物の生きざまを描いた歴史小説である。分限(ぶげん)とは江戸時代の富豪のことで、<鯨一頭七浦をうるおす>といわれた鯨漁で、捕鯨集団「太地鯨組」は鯨分限となった。ところが幕末になるといくらでも鯨が捕れた時代は過ぎ去り、浜は不漁にあえいでいた。さしもの鯨組の土台もぐらつき、その立て直しを託されたのが主人公・太地覚吾である。

覚吾は天保4年(1833)6月、黒潮洗う太地の捕鯨集団、太地家の長男として生まれた。幼少の頃から英才は近隣にまで聞こえ、武芸、運動、音楽、詩歌にも優れていた。何よりも腕っ節が強く、同年代の男の子を次々と喧嘩で倒した。父親も「棟梁は学問だけでなく体力でも誰にも負けてはいかん」と小さい頃から鯨を仕留める刃刺(はざし)の息子たちと同じく銛打ち訓練をさせたから足腰も強く12歳で成人並みになっていた。最大長1丈5尺(4.5メートル)、最大重量2貫目(7キロ)もの銛を天高く放り投げるには尋常でない足腰の強さが必要になる。親類一族は覚悟のことを、大鯨を網に追い込んで弱らせ銛で仕留める「網取漁法」を創始し、太地に空前の繁栄をもたらした三代目の角右衛門頼治の生まれ変わりだと喜んだ。

最初の試練は12歳になった正月に訪れる。実際の鯨漁を初めて見学に行った沖合で12間(22メートル)もある抹香(まっこう)鯨に遭遇した。網に追い込むまでは良かったが、鯨は水中から海面へ飛び出す捨て身の「底上がり」という想定外の動きで暴れ、覚吾の乗った船が転覆して深みに引きこまれた。ようやく浮かび上がったところへ鯨が向って来た。直前で鯨は逃げ去ったもののもう少しで死ぬところだったから敗北体験から始まった。5年後、父は「漁にあたる沖合衆とは一蓮托生」という棟梁としての心得を伝えて亡くなる。覚吾は17歳で家督を継ぐが周囲から信頼を得るまでは親類から後見役が立てられるという決まりで、そこから覚悟は新宮から大阪、江戸と商売や人生を学んでいく。人生というのは薄幸の娘おせんに片恋慕したがようやく行き先をつかんだ江戸で、彼女は形見の三味線「雲居遥か」を残して病死していた。ここでもまた敗北の結果だった。

嘉永7年(1854)、22歳になった覚吾は生まれ故郷の太地に戻って来る。鯨組の棟梁に就任するためである。後見役の末娘の卯野を娶ると大きな借財をして老朽化した鯨船をすべて新調し納屋などの設備も一新した。漁も上向いてきた矢先の11月、後に幕府による改元で「安政東海地震」と名付けられた激震とそれに伴う大津波が襲来、多数の人命だけでなく船や漁の道具、個々人の財産、あらゆる古記録までもが失われた。これまた敗北ではあったが覚吾はあきらめない。新天地を求め大型鯨が多くいた蝦夷地への視察に出かけたのは4年後の安政5年(1858)だった。当時、蝦夷地へ向うことは「地獄に行くようなもの」とされていたから同行者の家族たちは泣いて引きとめた。死の危険は蝦夷地だけでなく往復の海路にもあったからである。

蝦夷地では度重なるロシア船の乗組員によるアイヌたちへの横暴に一矢を報いる冒険譚が展開するが、時代は覚吾に味方してはくれない。太地を管轄する新宮藩やその母藩の紀州藩は外国船の襲来などに備え熊野灘一帯の漁民たちを輸送船の漕ぎ手として徴用することになった。覚吾らが駆り出されたのは第二次長州征伐で、運悪く長州軍に捕まってしまい赤間関(下関)まで連行される。高杉晋作により危うく処刑されるところを「りょうま」という土佐人に助けられる。もちろんあの坂本龍馬である。

「覚吾さんとやら、世の中は変わるぜよ。武士も働かにゃならん日が、必ず来るぜよ。時代の変化に逃げたらいかん。逃げんと立ち向かうぜよ。ほいたら変化が、いつの間にか自分の懐に入っちゅうがよ」。たしかに龍馬の言いそうなことではありますねえ。ま、小説ですから。

覚吾の人生最大の試練は明治11年12月に起きた大量遭難で「大背美流れ」と呼ばれる。子育て中の背美=セミクジラは子鯨を守ろうとして大暴れすることから太地では昔から「背美の子持ちは夢にも見るな」という格言があった。暮れも押し迫った24日午後、20間(37メートル)を越える子持ちの背美が見つかった。しかも太地の北隣にある三輪崎の鯨組が取り逃がしたことがわかったので太地鯨組としてはその面目かけても仕留めたかった。ようやく鯨を曳航して浜に戻ろうとしたが天候が急変してしまう。鯨発見から遭難、漂流まで伊東の筆が描くドキュメントはこの小説のクライマックスである。

25日の夜が明けた。風は相変わらず強く、大西に変わった。船団は、ずるずると黒潮本流に向かって流されていた。しばらくすると水平線の辺りに、明らかに黒潮本流とおぼしき黒い帯が見えてきた。船団は恐慌状態に陥り、皆、懸命にそこから離れようとした。しかし、本流に行きつくまでに渦や乱流に巻き込まれ、互いに舷側をぶつけ合うようになった。遂に船団は、黒潮が海を切り裂いて進む際に造り出される巨大なうねりに捕えられた。その時、うねりの頂きから六番船が落下し、四番船に激突した。舷側を破壊された四番船は一気に浸水し、乗っていた者たちは、海に放り出された。

生存者が最後に目撃した惨状の一場面を紹介するが<小説以上のシーン>が活写され息をつかせない。生き残った者と戻らなかった者、その家族・・・歓喜より悲嘆が浜をどん底に突き落とすが覚吾はいっさい逃げなかった。これを境に太地鯨組は終焉を迎える。

著者は、この物語を「大背美流れ」で死んでいった男たちに捧ぐ―と書く。

「わいは時代と戦ってきた。時代という化け物は、何度となくわいの前に立ちはだかった。だか、わいは負けんかった」という覚吾は終生、三味線「雲居遥か」を手放さず、生前に自ら「無持院覚吾唯足居士」という戒名を付けた。「無持院」は何も残せなかった人生を皮肉り、「唯足」はそれでも自分なりの生き方に満足しているという意味である。

数え77歳の人生を終えた覚吾の死に顔は、微笑んでいるように見えたので葬儀の参列者たちは「棟梁は、大背美流れで亡くなった人たちと、あの世で酒を酌み交わしているよ」と噂したという。激動の時代を生きたひとりの男は、いかなる高波をも乗り越えられることを証明し、この世から静かに船出していった。

ではまた