新・気まぐれ読書日記(38) 石山文也 ムーンナイト・ダイバー

東日本大震災から5年、熊本地方を二度もの大地震が襲った。その後、熊本だけではなく大分などにも震源域が広がり一向に収まる気配が見えないなかで読み終えたのが天童荒太の『ムーンナイト・ダイバー』(文藝春秋)である。舞台は大震災から4年半を過ぎたフクシマ。自身も震災直後の津波で両親と兄を亡くした41歳のプロダイバー瀬奈舟作(しゅうさく)は月光を頼りに立入禁止の海に潜る。津波が町のすべてのものをさらっていった海底で人々が生きていた証拠となる「何らかの<遺品>などを探して持ち帰る」という目的のためだった。

舟作は漁師をしながら20代でスクーバダイビングのインストラクターの資格を取った。震災当日は漁で無理して腰を痛めたため自宅で休んでいた。代わりにセメント工場の夜勤シフト明けだった兄が、両親と一緒に港にあった持ち船の掃除と船室内の模様替え、エンジンのメンテナンスを引き受けてくれた。地震直後に舟作は妻や幼い子どもふたりと高台に避難して無事だったが港にいた3人は助からなかった。地方公務員の珠井準一は異動の辞令を受けて高校生の長男と内陸部の町に住んでいたが舟作と同じ町の自宅に残していた妻と長女が行方不明になった。しかも震災後に町全体が立入禁止地区に指定されてしまう。珠井は長くためらっていた死亡届を出すことで手に入れた生命保険を使い、同じ思いを共有できる仲間を集めて禁断の海へ潜って行方不明になっている人たちにつながる遺品や海中の写真を持ち帰ってもらう秘密のプロジェクトを立ち上げようと考える。

生き残った人たちは慟哭とともに「なぜ私が、私たちが生き残ったのか」というサバイバル・ギルトと呼ばれるある種の罪悪感めいた思いを抱えて生きて来た。珠井もそんなひとりだ。計画を引き受けてくれそうな漁師を何人も当たるうち、ようやく見つけたのが「報酬次第なら引き受けてもよい」という66歳の漁師の松浦文平だった。文平の一人息子は借金を重ねて町に居づらくなって行方不明になっているがその幼馴染が舟作である。あの日以来、手つかずのまま<封鎖されて>いる海底は住宅や家財、車の残骸、電柱や電線などあらゆるものが大量に沈んでいる。その後の地震で様変わりしているし(放射能)汚染の危険もある。いかにプロのダイバーであるとはいえ危険すぎる任務である。事故を起こすことは命を失うことにとどまらないから厳禁で、万一、海上保安庁や警察などの臨検を受けたとしても一切、その理由は明かしてはならない約束だった。

潜水は舟作が震災後からインストラクターをしているダイビングスクールの休日の火曜日の夜明け前に一回45分だけ行う。照明はまったく使えないので「月あかり」が期待でき、かつ海が穏やかなことが絶対条件になる。持ち帰るのは一辺が20cm以内、貴金属や、現金、有価証券など金目なものはダメ。バッグや財布も中身を抜き取られたかも知れないと疑われるから除外される。たとえおもちゃであっても指輪やティアラ(髪飾り)などは紛らわしいので海に戻す約束である。しかも場所がどこであるのかは作中には書かれてはいない。フクシマ(=福島)は帯に「3.11から5年目となるフクシマ」とあるだけ。舟作が身につけるインナーベストも「肩から股間まで胴部を完全に覆う形で、薄手の防弾チョッキに似ていた。ある種の物質から、内臓器官を防護する目的で開発されたものだという」と紹介され、珠井が米国から取り寄せたことになっている。昼夜を徹して廃炉への工事が進む福島第一原子力発電所も具体的な名前ではなく「海からは防波堤の向こうに巨大な建造物が望める<光のエリア>」として描かれる。フル装備の舟作を漁に使っていたモーターボートに乗せて現場まで送り迎えし、自宅に戻ると舟作の身体に「表面汚染検査計」を当てて異常がないかを確かめるのは文平、持ち帰った品物が基準値以下なのを調べるのは舟作の仕事だがあえて「放射線量」とは書かれない。町の場所も含め固有名詞、まして心情的にも聞きたくもない放射能などと具体的に書くことで傷を受けた人たちに一定の配慮を欠かさないのは直木賞を受賞した『悼む人』や『永遠の仔』などに共通する著者が自身に課した<約束事>にも思える。

非合法な<裏仕事>であるがゆえに高い報酬を貰いながら「もっと色をつけてもらえないかと頼め」とけしかける文平に送られて舟作が出かけるのは仕事を依頼した珠井が待つ人口30万人の街のホテルのスイート・ルームである。ここで品物と写真データの引き渡しが行われ、採集場所の詳しい説明が要求される。ひとつひとつの品物は小箱に詰められていく。そのあと時間を置いて会員たちへの「報告会」が珠井によって開催され、自分につながる品物であると申し出た会員は小箱を持ち帰ることになる。舟作が会うのは珠井だけで、他の会員にはダイバーの名前さえ明かされず、まして会うことはできないと固く申し合わされていた。

そんなある日、駐車場から出ようとした舟作の車の前に、女が飛び出した。あわててブレーキを踏んでかろうじて停車したがその女が助手席の窓をせわしく叩く。ドアロックを外すと女はドアを開いて乗り込んできた。それが東京でアクセサリー・デザイナーをしている眞部透子だった。別のホテルの喫茶室で舟作はダイバーであることを隠したが透子は実家の母を見舞っていた夫が未だに行方不明であると告げる。「わたしがデザインしたもので、夫がはめているものです」と言って結婚指輪の写真を見せた。「なので、わたしには願いがあります」と聞いて、舟作は夫の指輪を探してほしい、ということだろうと思いかけたが、透子は「わたしの願いというのは、ダイバーの方に、夫がしていた指輪を探さないで欲しい、ということです。たとえ見つかったとしても、写真にも撮らないでください。そのときの状況を話すこともしないでください。何も見つけなかったものとして、無視して欲しいのです」と懇願する。貴金属を持ち帰ることは禁じられているにしても広い海でたったひとつの指輪を見つけ出すのは・・・。と思いかけた舟作は「それにしても逆だろう!」と耳を疑った。

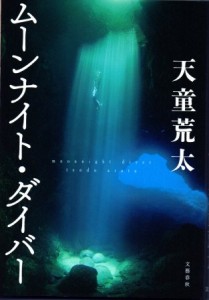

以前、天童は読者が想像できるような結末なら書き直すこともいとわないと書いていたのを思い出す。執筆前の取材で線量計を手にしてまったく復興が進まない町々を回り、港では打ち寄せる波に手をつけて「(自分なりの物語を)書かせていただきます」と誓ったという。表紙の装丁写真は物語がアイデア段階であったときに出会い、大切なイメージの一つとしていつも机のそばにあった。書店でこの本を見つけたのも表紙写真を目にしたからだが、この先を読んで私自身が深く引き込まれていったのも写真から想像が触発され膨らんだことも大きかったたのではあるまいか。「慟哭の夜から圧倒的救済の光さす海へ。鎮魂と生への祈りをこめた著者の新たな代表作誕生」という帯の惹句そのままに私は月下の海底へどこまでも潜降して行った。

ではまた