新・気まぐれ読書日記 (39) 石山文也 奇妙な孤島の物語

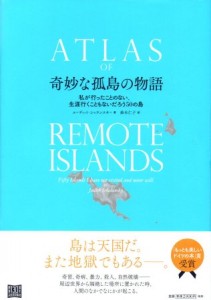

新刊コーナーで珍しく衝動買いした一冊である。『奇妙な孤島の物語―私が行ったことのない、生涯行くこともないだろう50の島』(河出書房新社)。著者のユーディット・シャランスキーは、1980年に旧東ドイツの北東部、ポーランド国境近くのバルト海に面した港湾都市グライスヴァルトに生まれた。彼女は作家で、ブックデザイナーでもあったから地図の製作から装丁までを自身で手がけ、2009年の「もっとも美しいドイツの本」賞と「ドイツデザイン賞」の銀賞を受賞した。訳者の鈴木仁子は著者があるインタビューで「幼年時代は遮断されていた西側世界へはもちろん、故郷の外へすら出ることも許されず、行ったことも、行けるはずもないはるかな場所への想いが、自宅の居間にひろげた地図のうえではぐくまれた。港町とはいっても目の前に果てしなく広がる海だけがあり、東ドイツ全体がひとつの<島>でした」と語っていたのを知り日本語版の題名に「奇妙な」を付け加えた。私が目にしたのも真夏の海を思わせる表紙のブルーとこのひと言だった。

「文学の棚なのか、紀行エッセイの棚なのか、地図の棚なのか、書店が置き場に悩むような本である」と鈴木は「訳者あとがき」に書いている。続けて「できるならどこにも置いてほしい。けれど孤島のロマンティシズムにあふれたエッセイ、きれいな地図のついた秘境ガイドだと思って手に取るとちょっと拍子抜けするかもしれない。未知の土地への憧れをかきたてるような旅の本とはいくぶん趣向がちがうのだ」とも。たしかにそうだ。それならわが書庫のように「島宇宙」というコーナーをつくって並べればいいと思うけどそんなのどこの書店でも見たことがないか。

著者を孤島への探索に向かわせたのは「はるかな世界」へのあくなき憧憬からだった。ベルリン州立図書館の地図閲覧室で「人の高さほどある地球儀のまわりを廻り、米粒ほどの大きさの島々の名を目にした時に、大洋にぽつんと浮かぶ僻遠の島のありようにひどく心をそそられた」という。ひところ私もパソコン画面で「Google Earth」に夢中になり、思いつく限りの地名を入力して楽しんだことがある。なかでも孤島探しは、はるか上空から海へと一気に落下していくような不思議な体験だった。インド洋や南太平洋、カリブ海などにはそれこそ無数の島があり、何もない海のど真ん中を指すアイコンをググって(=拡大して)いくとようやく島のかたちが現れる。さらに操作すると道路や集落や港などが・・・。もっとも地球儀には最初から島が書かれているのだからそこは少し違うかもしれないけど。

文学の世界では孤島を舞台にした『ロビンソン・クルーソー』や『宝島』、『ユートピア』、『テンペスト』、『ガリバー旅行記』などで<ここではないどこか>を繰り返し描いた。小説にとどまらず映画やアニメなどは古今東西、数知れない。漂流・漂着の果て、不幸にも置き去りにされたケースもあっただろう。手つかずの原初そのままの自然のなかで生命をかけたサバイバル、そこは既存社会から隔絶した理想国家でもあり、あるいはその逆も。「島は天国だ。また地獄でもある―」と帯にあるように島は世界の縮図であり、日常世界から逃れた「別世界」としてイメージされる。現実にも19世紀から20世紀にかけて野生の生命力にあこがれた画家ゴーギャンがタヒチに最初に移住した。地図だけが世界を知る術だった少女は、自らの想像力と地図を<道しるべ>にして行ったことのない孤島の物語を書き上げた。

手元の辞書を引いてみると【孤島】には「大陸や他の島から隔絶されて、海上にただ一つある島、絶海の―」(新明解国語辞典、第五版)、「海上遠く離れて一つだけある島」(広辞苑、第六版)、「陸地や他の島から遠く離れて、海上にただ一つある島」(明鏡国語辞典、携帯版)などと「一つだけある」と、用例の「絶海の―」が共通している。ところがこの本に紹介された孤島は必ずしもそうとは限らない。表紙のセント・キルダ島はご覧のようにいくつかの島から構成されている。イギリススコットランドの北西に位置する。(57°49′N、8°35′W)とあるから、ご関心があればググってみては。

聖(セント)キルダ、という聖人は実在せず、この群島の名の由来ははっきりしない。絶海に営巣する鳥のかすかなさえずりほどにおぼつかない名前である。イギリスの最果て、アウター・ヘブリディーズ諸島のいちばんはずれの島々だ。北西の風が吹くときでもなければ、とうてい渡る勇気の起きないところ。ひとつしかない村は、16軒の小さな家と、3軒の大きな家と、1つの教会からなっていた。島に未来があるかどうかは墓地をみれば一目でわかる。つまり、こういうことである―島の赤ん坊は、出生直後はみんな元気だった。4日目か5日目か6日目の夜に、ほとんどの子が乳を吸わなくなった。7日目と9日目のあいだに、新生児の3分の2が死んだことから、いつからか「8日病」と呼ばれ、原因は島民が常食にしているフルマカモメの肉や卵が母乳の味を苦くするとか近親婚、あるいは暖房に使う泥炭の煤に原因があるという見解もささやかれた。島民はといえば、これも全能の神のご意思だろうとつぶやくばかり。

(中略)

1876年6月22日、ひとりの女が船のデッキに立っていた。島に戻る船だった。セント・キルダの女がみんなそうであるように、この女も肌が柔らかく、頬が赤く、驚くほど澄んだ目をし、若い象牙のような歯をしていた。彼女は無事に子どもを産んだのだった。ただし故郷の島ではないところで。そうやって難を避けたのである。北東の風が吹いていた。故郷の浜からその姿が見えるようになる前から、女は生まれた子を潮風のなかに高々と差しあげてみせた。

もうひとつ紹介しよう。ラパ・イテイ島(27°36′S、144°20′W)フランス領ポリネシア、南太平洋オーストラル諸島。

フランス、ヴィージュ山脈の裾野にある小さな町で6歳になる男の子がしきりと夢を見るようになった。まったく知らない言語を誰かからおそわっているという夢だった。やがてこの男の子マルタ・リブランは、その言語がどこの言語なのか、そもそもそんな言語があるのかどうかも知らないまま、現実でもすらすらと話せるようになった。

ブルターニュ地方で暮らしていた33歳のリブランにレンヌ大学の研究者が目をつけた。彼らは2年間にわたりリブランが夢で学んだ言語を解読し、翻訳することを企てた。一風変わった発音を巨大コンピュータに入力してみたが成果は出なかった。港の酒場で船乗りたちに聞き回るうち、海軍にいたという男が反応した。「その言葉はたしかに聞き覚えがある。ポリネシアの孤島のなかでも、いちばんへんぴな島の言葉じゃないか」と。そして軍人と結婚してフランスに来たが離婚して郊外の福祉住宅に住んでいる女が同じ言葉を話すのを告げた。

女の住まいを訪ねたリブランが例の言葉で挨拶すると女は即座に挨拶を返した。彼女の生まれ故郷のラパ語で。

せっかくだから後日譚を書いておく。

ヨーロッパから一度も出たことのなかったリブランは、彼の言葉を理解してくれたたった一人の女性と結婚し、彼女とともに1983年、彼の言葉が話されている島に移り住んだ。

とまあ、こうした「奇妙な<実話>」が他の48の島にもそれぞれあって飽きさせない。

著者は「ここにおさめた内容の真偽を問うのは混乱のもとである。島はつねに現実の地理的座標を超えた、人心を投影する場所であるということからしても、学術的手法ではなく文学的な手段でしか捉えることができない」と書いている。当初は、眠りに就く前にいくつかの孤島を(読むことで)訪ねるのもおもしろいじゃないか、と始めたもののあれこれと想像が広がり、かえって眠れなくなることがわかってからは昼間に読むことに変えた。私の場合、聞いたこともない言語や<実話のその先>は夢には出てこなかったけれど孤島はやはり人間にとってそれだけですでに非日常的な、幻想の空間なのであろう。

ではまた