あと読みじゃんけん (11) 渡海 壮 本で床は抜けるのか

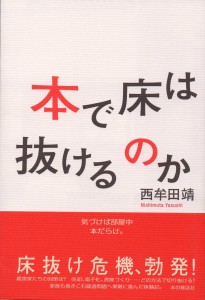

西牟田靖の『本で床は抜けるのか』(本の雑誌社)は、蔵書家の不安な気持ちを射止めるそのものズバリの題名である。帯には、気づけば部屋中本だらけ、床抜け危機、勃発!家族も巻き込む蔵書問題へ果敢に挑んだ体験記・・・と「読まねば」と思わせる惹句が並ぶ。

かくいう私、サラリーマン生活最後となった東京での11年半におよぶ単身赴任生活では、本が溜まりにたまってしまった。若いころから本を「偏愛すべき宝物」と思っているせいか本に囲まれていると、まったりした気分になる。書店もそう、あの雰囲気がたまらない。週に何回かは大手書店の新刊・話題書コーナーをのぞいて読みたい本を「品定め」するのを楽しみにしていた。限られた小遣いを有効に使うためには優先順位が要るわけで、実際に手にとり「新本で買うかどうか」を決める。将来、使えそうな資料として入手するのなら「古書でもいいや」ということになる。

素面(しらふ)の場合は、もより駅からの帰りに必ず古書店に寄り道した。わざわざそう書いたのは「飲んだら寄るな」は店への礼儀であると思うし、そもそも反省多きわが人生、オーバーかもしれないが酔ったはずみで、はロクなことがない。古書店での本選びはまさに真剣勝負、店頭の均一棚にせよ、店内の棚でめぼしい本をチェックするにせよ、わが流儀は「迷ったら買い」だから酔いは禁物なのである。当時はいまほど古書店のネット情報が普及していなかったのであくまで現物の「掘り出し」しかなかった。値段が安いからといって記憶に頼ることなく、手帳にはさんだジャンル別に抜き書きした「探書本リスト」で確かめることにしていた。喜んで買ってきたらすでに本棚に並んでいたなどという残念な思いを重ねた失敗から学んだというわけだ。

住んでいたのはJR中央線西荻窪から徒歩7、8分の2階建ての木造アパートの2階だった。階下と2階が一所帯ずつで階下の住人は「女性占い師」といううわさだった。中央線沿線、なかでも荻窪や西荻窪界隈にはアンティークショップと並び古書店も多い。駅からは、どの道から帰っても古書店があるし、よく行った店をあげると片手では収まらない。休日は散歩代わりに早稲田や神田神保町の古書店街へよく出かけた。神田も含め「古本まつり」があるとリュックを担いで足を伸ばした。まるでハイキング気分、購入した本を入れて帰るのには重宝した。「品定め」した新刊はほとんど宅配専門の「さかえだ書店」に注文した。店主の栄田さん自ら毎日、大手取次が集まる通称・神田村に出かけて本を仕入れて自転車で配達するという東京ならではの無店舗書店で、手作りのミニコミ誌に本にまつわるエッセイを書いていたからでもある。

住み始めはがらんとしていた部屋は数年たらずのうちに本で埋まった。壁際はすべて本棚、高さ180cm、幅80cm、7段のスチール書棚だけでも最後には10本ほどになった。その半分を変形3畳ほどの板の間部分に向かい合わせに置き、地震で倒れないように突っ張りを入れていた。雑誌類は腰高窓の下に二段ほどの棚をいくつか作って平積みで並べた。栄田さんが納品にやってくるたびに「大丈夫ですかね」と言い始めたのはいつごろからだったか。注文した本の代金を渡して少し立ち話をしての帰り際に「それにしても地震が起きたら」とか必ず付け加えた。それが聞こえたのか、それとも何かの霊感が働いたのか、階下の占い師は「田舎に帰ることにしました」と挨拶に来て引っ越していった。いまもどこかの街で「他人の運勢」を占っているのだろうか。そのあとを借りたのは、すぐ隣に住む某私立大学の名誉教授で、定年退官と同時に研究室の本を整理してくれと言われたので、ということだった。「横文字の専門書ばかりなので図書館に寄贈するわけにもいかないし・・・」とこぼしておられた。相槌はうったものの不勉強がばれてしまいそうなのでそれ以上は尋ねなかったが一時期、あのアパートは上下とも「本だらけ」だったわけだ。

『本で床は抜けるのか』に戻ろう。筆者は自宅とは別に書斎として友人と借りていた都内のシェアハウスが本で埋まってしまったため、引越しを検討するところから書き始める。アジア・太平洋諸島の元日本領土、北方領土や竹島といった国境の島々をテーマにしたノンフィクション作家なので、自身だけでなく蔵書の悩みやその解決法をテーマとして取り上げる取材の旅が始まった。

私もたまたま新聞の切り抜きを持っているが平成17年2月に東京・目白の古いアパートの二階の床が崩れ、階下に住んでいた老人が挟まれて重傷を負った。原因は住人で埼玉県の某市役所に勤務する当時56歳の男性が、住み始めた昭和50年代後半から、新聞や雑誌をほとんど捨てず、ひたすら部屋に積み重ねていたのがその重さに耐えきれず・・・というものだった。発生は午後7時前、本人の帰宅前だった。近所の主婦の証言では「ドーンという爆発のような音がして水道管も破裂した。レスキュー隊や消防団がバケツリレーで雑誌などをかき出したが、救出に2時間もかかった」という。アパートの前に山のように積み上げられた雑誌や新聞の写真が添えられている。

これほどでなくても本は時に凶器になる。崩れた本で扉が開かなくなって半日近く浴室に閉じ込められた評論家・草森紳一は『随筆 本が崩れる』(文春新書)で体験を生々しく伝えたが東京のマンションだけで3万冊あったという。草森死後の蔵書の行方、都下あきるの市にある少女マンガの館のルポ、蔵書のすべてを処分し『捨てる女』(本の雑誌社)で紹介したノンフィクション作家の内澤旬子のケース。蔵書を電子化した人、私設図書館を建てた人、大きな書庫を建てた人・・・いまふうに「ヤバイ本」も多すぎると大地震の場合は凶器になりうるし、同居人=家族からすればあまりの偏愛ぶりはヤバイわけで、筆者もそれが原因で(それだけではないかもしれないが)奥さんが娘を連れて出て行ったとカミングアウトする。その時の蔵書数は1,000冊以上、2,000冊未満。自慢するわけではないがわが書斎に比べれば・・・いまのところカミサンが出て行く気配はないが、これ以上の蒐集は止めておこう。