あと読みじゃんけん (15) 渡海 壮 日本の探検家たち

この連載10回目に角幡唯介の『探検家36歳の憂鬱』(文藝春秋)を取り上げたが、もう一冊、探検記マニアの私の蔵書から滋賀県の「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」が創館記念に発刊した『日本の探検家たち―未知への挑戦』を紹介しよう。そもそも探検とは、探検家とは、を国立民族学博物館の初代館長で企画の選考委員長をつとめた梅棹忠夫が「明快な基準」で選んでいるのが興味深いと思っていただけるのではないかと考えるからでもある。書店に並ぶ一般書とは違い美術展や博物館の図録のように館内だけで販売されていたのだろうが図録のように写真ではなく選ばれた49人の探検家のそれぞれが肖像画で紹介されているから「画集」といえるかもしれない。なぜか東京・早稲田の古書店で見つけたのは、実際に見学に行った旧蔵者が手放したのを当時、自宅のある滋賀を離れて東京に単身赴任していた私がたまたま見つけたというだけのことだろうが、本への興味はともかく「この本がわざわざ滋賀から・・・」と一瞬の<里ごころ>をかき立てられたのかもしれない。

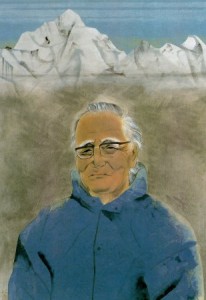

西堀榮三郎(1903―1989)は、京都市出身。南極観測隊の第一次越冬隊長や日本初の8千メートル峰挑戦となったマナスル遠征ではネパール政府との困難な交渉役を担った。旧制三高、京都大学時代にはのちにいずれも文化勲章を受けるフランス文学者の桑原武夫や生態学の今西錦司らと日本アルプス登山で活躍、京都大学学士山学会を創設して朝鮮半島北部の白頭山(ペクトウサン)に遠征するなど海外における学術的登山の先鞭をつけた。いまも登山愛好者に広く愛唱されている『雪山讃歌』の作詞者でもある。「南極大陸犬橇横断」を生涯の夢としながら厳冬のアラスカ・マッキンレー峰登頂後に行方不明になった植村直己(1941―1984)に六分儀などの天測器具の使い方を教えるなど有力な支援者の一人だった。研究者としても独創力に富み、戦後日本での製品品質管理などの分野でのパイオニアとしてデミング賞などを受賞した。「西堀語録」のいくつかを紹介すると「石橋を叩けば渡れない」、「百の論より一つの証拠」、「人生は実験なり」などがある。人呼んで<八ヶ岳>、さまざまな分野で活躍し、取り巻く人たちを元気にさせたことでも知られる。

「西堀榮三郎記念 探検の殿堂」は平成6年(1994)8月、滋賀県愛知郡湖東町(現・東近江市)にオープンした。西堀家は代々この地で続いた近江商人だった。メイン施設はマイナス25℃を体験できる「南極体験ゾーン」が売り物で、冷蔵設備の老朽化から6年前に休止するまでのべ42万人超が訪れた。南極・昭和基地とのテレビ会議など多くのイベントを行ったが、現在は西堀の活躍や交友を紹介する記念室や著名探検家の業績や探検精神を伝えるコーナーがあり地域の文化施設として活用されている。

「日本の探検家たち49人」を選定するにあたり委員長の梅棹は吉良龍夫・滋賀県琵琶湖研究所長、本多勝一・元朝日新聞編集委員ら4人の委員をまず選んだ。いずれも探検・登山の猛者で西堀とは深い交流があった。選考の前提として「ここでいう探検とは、未知の地域に分け入って、新しい発見をもたらす行為のことである」を明確にした。

未知の地域とは、厳密にいえば、いわゆる人跡未踏の地であるが、多くの探検はすでに人が住んでいる地域で行われた。地理的には知られた土地であっても、その地域の民族、動植物、地質などが十分調査されていない場合、そこに赴き、これらを学術的に明らかにすることも探検ということができるのである。未知を明らかにすることであれば、実験室で未知なる現象を探求することや、技術的に新分野を開発することも探検に類する行為かもしれないが、ここでは現地に赴いて調べる行為に限って「探検」と呼ぶ。

登山における初登頂やヴァリエーション・ルートの開拓は未知の領域へ踏み込んだものとして探検に準ずる行為であるが目的が純粋に登山である場合は除外した。

さらに危険そのものを求める冒険的行為とは一線を画し、近世以降の人物に絞り、存命中の人物は70歳以上という制限を設けた。探検家の資格としては、明確な意図をもち、みずから探検に参加し、または組織した人であること。これは漂流の末、たまたまその地域に漂着したとか、戦争などでその地域に足を踏み入れたなどなどの偶発的なものでないことを意味する。一方で、みずから探検隊に参加することはなかったが内外の探検の記録や未知なる地域に関する文献を収集、研究し、それらをもとに探検に関する著書を発表して多くの人たちを鼓舞し、探検家の要請に貢献した人の功績を顕彰するために、例外的に「探検の研究家」として加えることにした。

探検家は探検した地域について報告を行う義務がある。いくら未開の地域に分け入ったとしても、報告がなければ、何をしたのかを知るすべがない。ただし、ここにいう報告とは、必ずしも報告書という体裁をとったものでなくともよい。日記、写真、地図、紀行文など、どのような形でも良いわけであるが、知的に考察されたもので、人類の知識の蓄積に加えられるべき質の高さを持つものでなくてはならないとした。

前置きはいいから早く紹介しろ!と言われそうなので「日本とその周辺」で、まずは江戸中期小笠原諸島の探検で知られる嶋谷市左衛門(しまや・いちざえもん、生年不明―1690)から。1675年、江戸幕府が編成した探検調査隊長として小笠原諸島の調査に向かった。八丈島を経て20日後にめざす無人島を発見、島の地図を作成し、それぞれに名前を付けるとともに植物、鳥類、魚類などについても調査し、種々の標本を持ち帰った。また、神社を建て、日本の領土であることを示す柱も立てている。幕末になってアメリカやイギリスとその領有権が問題になった時にこの調査記録が日本側の大きな根拠となった。

千島列島探検の最上徳内(1755―1836)、択捉島探検の近藤重蔵(1771―1829)、国後から択捉への海路を開いた高田屋嘉平(1769―1827)、樺太=サハリンの北端を明らかにした松田伝十郎(1769―1843)、間宮海峡の確認で知られる間宮林蔵(1775―1844)、最初の実測地図を作製した伊能忠敬(1745―1818)、北海道探検とアイヌ民族抑圧を報告した松浦武四郎(1818―1888)と続く。当然ながら西堀は「極地」で、日本初の南極探検を成し遂げた白瀬矗(しらせ・のぶ、1861―1946)に続いて紹介されている。3人目がグリーンランド犬橇縦断の植村直己である。肖像画を担当した五十嵐晴徳は「どこかで生存していてほしいと思う心や、同行した犬たちの気持ちを描写できたらと制作した」と語っている。

漂流・漂着を経験した人物でも「冒険家を自覚した日本人」として唯一、ジョン万次郎(1827―1898)が選ばれている。どんな人物かはよくご存じだろうから小山硬(おやま・かたし)が担当した絵の方を紹介する。小山は高知県にあるジョン万次郎の記念館を訪れたとき、鮮烈に印象付けられたのが革靴をはいた姿だったという。後年、遣米大使の通訳としてさっそうとアメリカへ渡る姿を描いてみたという。私が抱いていたのよりも「美白の美青年」の印象であります。

委嘱を受けたのは日本画壇を代表する松尾のような大家から新進気鋭の若手までさまざまだったが、それぞれが「自分の探検家像」を模索して苦しみながら、あるいは楽しみながら思いを込めて描いた秀作・力作ぞろいである。写真なら見慣れていても肖像画、しかも構成自在な日本画となると自由な発想がこちらの想像を刺激してやまない。そこが企画としても画期的で面白いところではあるまいか。

「探検の研究家」では極地探検の先導と研究で知られる加納一郎(1898―1977)とヒマラヤ・中央アジアの研究者である深田久弥(1903―1971)が選ばれている。加納は北海道大学在学中にスキー部を創設し、冬季の大雪山に初登頂。山の雑誌『山とスキー』、『ケルン』を創刊、今西錦司らと日本初の探検専門誌『探検』を創刊するなど探検の精神的・理論的指導者として今日の日本を代表する多くの探検家に大きな影響を与えた。深田は作家、登山家で『中央アジア探検史』、『ヒマラヤの高峰』、『日本百名山』など数多くの山岳紀行や旅行記を執筆した。55歳のときにネパールのジュガール・ヒマール踏査隊を組織し、隊長として参加した。それまでの登山隊と違い、大学や日本山岳会のような大きな組織を背景とせず、現在のトレッキング(軽登山)のさきがけで個人的にヒマラヤに出かけた最初の試みとされる。蒐集した内外の膨大な文献や地図などの資料は国立国会図書館に収蔵されている。

ところで選ばれた49人というのは率直に言わせてもらえば「中途半端な人数」である。梅棹は選んだ49人について「この数は今後も増加してゆくであろうがその人選は将来の選考委員にまかせるほかない」と結んでいるが少なくとも「50人目」は間違いなく梅棹であろう。その資格は十分にある。ジグソーパズルに例えれば、梅棹が「日本の探検家たち」として選んだピースは50ちょうどあり、最後のピース(=梅棹)がぴたりとはまれば、まさに<思い通りの完成をみた>のではなかろうか。そう思えてならない。