新・気まぐれ読書日記 (44) 石山文也 昭和十八年幻の箱根駅伝(その1)

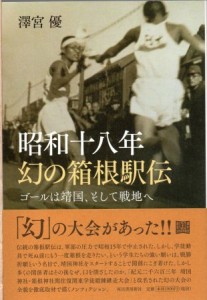

通算93回目となる今年の箱根駅伝は青山学院大学が圧倒的な走りで戦後初、3年連続の完全優勝を飾った。往路復路とも沿道に多くの応援の観衆を集め、常に「伝統の」を冠して紹介される大会も太平洋戦争の直前、軍部の圧力により昭和15年の第21回大会でいったん中止に追い込まれた。しかし、学徒動員で死ぬ前にもう一度箱根を走りたいという学生たちの強い願いは「戦勝祈願」という名目で開催に漕ぎつけた。それが昭和18年1月の「紀元二千六百三年靖国神社・箱根神社往復関東学徒鍛錬継争大会」である。永く「幻の大会」と言われてきたがのちに第22回と認知された。その全貌をノンフィクション作家の澤宮優が『昭和十八年 幻の箱根駅伝』(河出書房新社刊)で明らかにした。青学はこの大会が初参加。「ゴールは靖国、そして戦地へ」のサブタイトルが選手たちのその後の運命を暗示する。

箱根駅伝は<日本マラソンの父>と呼ばれる熊本県玉名郡出身で、ストックホルムなど3度のオリンピックにマラソンランナーとして出場した金栗四三(1891-1983)が中心になって創設した。第1回大会は大正9年2月14日、15日に開催された。主催は報知新聞社で、早稲田大学、慶應大学、明治大学、東京高等師範(のちの東京文理大学、現・筑波大学)の4校が参加したので名称は「四大学専門学校対抗駅伝競走」だった。

当時はまだマラソンという言葉はなく「葦駄天」が通用語だったことでもわかるように各校とも長距離選手は少なくメンバー確保に苦労した。なかには日比谷交差点で警備を担当していた警察官が箱根を走りたい一心で警察を退職して受験、見事選手になったエピソードや、脚力自慢の人力車夫を替え玉参加させたのが発覚するなどの珍事も紹介している。なぜバレたかというと前の選手を追い抜くたびに「あらよっと」と声を出したからというのが笑わせる。年を追うごとに参加校も増え、昭和9年には13校になって応援合戦も盛んになっていく。いつしか箱根駅伝は正月の風物詩となり、今日の流行語・山の神の元祖として昭和11年のベルリンオリンピック1万メートル代表に選ばれた日大の鈴木房茂のようなスター選手も現れた。箱根の温泉街は年末年始と駅伝で「正月が2度来る」とか小田原では「駅伝が通らなければ正月が来ない」とまで言われたという。

一方で箱根駅伝にも戦時体制の影が近づいてきた。昭和12年には盧溝橋事件をきっかけに日中戦争が勃発、翌13年にはさまざまな組織を戦時体制に動員させる国民精神総動員法が施行され、14年には国民徴用令で軍需産業への徴用が始まった。15年1月の第21回大会は行われたが、夏に予定されていた東京オリンピックも中止になった。9月、日独伊三国軍事同盟締結、10月には大政翼賛会が発足して政党政治は無力化、戦争に向かっての挙国一致の国家体制が作られていく。16年の大会が中止に追い込まれたのも東海道と箱根路での軍事利用を優先したためだった。箱根駅伝に向けて物資の乏しいなかで連日の苦しい練習を積んできた各校は代替レースとしてこの年1月と11月の2回、東京・明治神宮と青梅・熊野神社を往復する「青梅駅伝」を開催した。学生たちは「青梅を走っても心は箱根」ではあったものの12月、ついに太平洋戦争が始まった。

行きつけの大型書店の「新刊コーナー」でこの本を見つけたのは発売直後の10月だったと記憶している。他にも何冊か購入したので、いつものことながら「まえがき」を読んだだけで「正月の箱根駅伝までには読了しよう」とベッドわきの書棚に積んでおいた。それが災いしたのですね。毎年正月恒例となっている箱根駅伝のTV中継を観戦して何か忘れ物をしているような気がして・・・それでこの本を思い出したという次第。もちろん当時と現在では道路事情も違えば沿道の風景もまったく異なる。それでもコースのポイントや湘南の海、函嶺箱根山、芦ノ湖、富士山などは同じだと思えば<タイムスリップした気分>で読み進めることができた。この連載を読んでいただく方は先刻ご承知だろうが、あくまで「読書日記」ですから。こうした余計なことも書いてしまう。

青学OBでもある澤宮は学生たちがどうやって軍部を説得していったかを詳細に追う。政府中枢や軍部などの先輩、縁戚の縁を辿って何度も跳ね返されながらも突破口と妥協点を見つけ出したのが冒頭に紹介した「戦勝祈願名目」での開催だった。ほぼ正式にめどが立ったのは前年の17年10月だった。

そこから各校は選手集めに奔走するが、「箱根をもう一度走りたい」と熱望していた箱根や青梅駅伝の経験のある選手の多くは2度の繰り上げ卒業で出征しているから短距離、中距離、あるいは投擲やハードルの選手を総動員し、はたまた足に自信があると聞けば一般学生にまで声をかけた学校もあった。それでも常連校の明治、日本歯科、東洋などは選手、補欠の計11人が集められず参加を断念した。物資も不足するなか、時局を反映して伴走は自動車一台になった。しかもガソリン不足のため、多くは山登りの5区に回され、平地ではもっぱら自転車が使われた。資金不足も深刻で、経営難に陥っていた報知新聞は読売新聞に吸収合併されていたから、事務局員の学生たちは唯一資金の出そうな読売本社に日参して朝から晩まで座り込んだ。態度が硬かった新聞社側も彼らの熱意に打たれ、ついに資金提供してくれた。実際にお金が支払われたのは大みそかで、すでに除夜の鐘が鳴っていた。このときは参加校の各マネージャーも隣の部屋に控えていたから配られたお金を持って喜び勇んで各校の合宿所まで急いで戻った。復活した箱根はわずか4日後に迫っていた。

関東学徒鍛錬継争大会当日の昭和18年1月5日(火)朝は見事に晴れあがった。まだ寒かったが、じきに駅伝にふさわしい日和となるだろうと予感させた。大会参加の11校を50音順で紹介すると青山学院専門部(現・青山学院大学)、慶應義塾大学、専修大学、拓殖大学、中央大学、東京農業大学、東京文理科大学(現・筑波大学)、日本大学、法政大学、立教大学、早稲田大学で、選手不足で出場がかなわなかった明治大学の選手も計時員をつとめることになった。午前8時のスタートだったが選手たちは7時には集まって準備運動に余念がない。何より関係者が驚いたのは参加大学の校友、教職員、陸上部のOBたちが靖国神社に大挙して集まったことである。人々にとって年頭を飾る箱根駅伝が2年ぶりに行われるとあって居ても立ってもおられず駆けつけたことで神社前の広場は立錐の余地もないほど応援の人垣で埋まった。一区の選手たちは他の部員に守られ、霜の降りた道をゆっくり走り、体をほぐす。校友たちが選手の手を強く握りしめ「頼むぞ」と声をかける。

7時半になると1区の選手全員と大会役員、関係者が靖国神社に参拝して戦勝を祈願して結団式を行った。参拝が終わると選手は体にまっとった厚着の服を脱いでユニフォーム姿になった。選手たちに各校のスクールカラーの襷が右肩からかけられるとそれぞれがゆっくりとスタート地点である大鳥居に向かい、身体を震わせながらスタートラインで待つ。8時ちょうど、大会会長が大きな声で「ヨーイ、ゴー」、同時に右手を上げた瞬間、選手たちは一斉に飛び出した。

(以下続く)