季語道楽(33)下町生まれの歳時記的俳句エッセイ 坂崎重盛

前回、本のタイトルに「歳時記」という言葉は入っていないものの、四季折々の自然や生活、あるいは行事についてふれられ、かつ、例句があげられている俳句関連の本、つまり実質は俳句歳時記の一例として萩谷朴の『風物ことば十二カ月』をとりあげた。

そして、二月の「梅薫る」の項で、ここでは俳句ではなく、俳句の季語の源となる和歌も紹介されていることを示した。もちろん「梅」が季題なのだが、「梅の花散る」さまを「天より流れ来る」「雪」と見る心の動きが、ここでも歌われている。

梅でも桜でも「花」といえば「雪」を想う、この約束事は「散る花」を「空に知られぬ雪」とし、また、「降る雪」は、「春に知られぬ花」ということについて記されている『季語の誕生』(宮坂静生著 岩波新書)を再度、手にとった。

再度といったが、本当のところは、この新書を、この間、再三再四、手にし、ページを開いている。ぼくの心の中では、この『季語の誕生』を、略して“キゴタン”とつぶやいているくらい親しい俳句解説書となっている。

そしてもう一冊が、これもすでに紹介ずみだが、季語の誕生について考えるとき頼りにしてきた井本農一による『季語の研究』(古川書房刊)。ここには、季語の成立に関して、万葉集の、中国詩の影響からやがて「我が国流に発展させた」『古今集』以後の和歌が、たとえば花を眺めるとき「花が散るのをはらはらと心を使いながら眺める」というのが文学的約束事とするようになった、とある。

「花」といえばかつての「梅」から「桜」へ、そして「散る花に心を惜しむ」ことが「花の本意」とされるようになったわけである。

同様に、「恋」といえば、「思いこがれる心」を詠うことに限定され、ハッピーエンド、成就した恋などは和歌の世界では認められない。「切ない慕情」「恨み」「思い切れないやるせなさ」そういった心の動きこそ、和歌における「恋」の「本意」であったという。

和歌の「本意」は室町時代を最盛期とする連歌にも引きつがれるが、下って俳諧の世界となると、たとえば「桐(桐の葉)」という季の題は、和歌や連歌では、きまって「秋」とされてきたが、新たに「桐の花」も登場、これが夏の季題となる。俳諧の時代の文学的自然美の発見、つまり新季語の誕生となる。

萩谷朴の『風物のことば十二カ月』を手に取ったことによって、和歌、俳諧の「本意」を復習したくなり宮坂静生の“キゴタン”、『季語の誕生』と井本農一『季語の研究』“キゴケン”に寄り道、いや、すでに紹介しているので“戻り道”をしてしまいました。

そうそう、この本で(そうなんだ)と知ったこと、連歌の世界では「菜摘」はもちろん春だが、「野遊」となると春とはかぎらないということになるらしい。しかし、今日の俳句歳時記や季寄せでは、「山遊び」「野かけ」とともに、立派な春の季語となっていて、

野遊びの皆伏し彼ら兵たりき 西東三鬼

野遊びのため一湾をよぎ来し 鷹羽狩行

といった句が見える。

さて、つぎの歳時記書籍は︱︱

枕辺に積んである本、数えると六冊、(たしか、他にもあったはずだが……)と思わせぶりをしておいて、まずはともかくこの六冊の著者、署名、版だけでも列記しておこう。

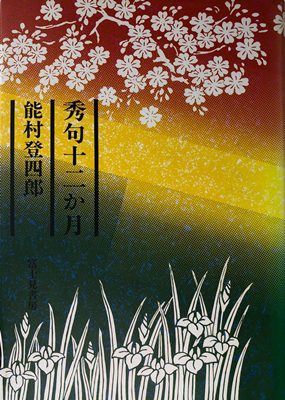

- 能村登四郎『秀句十二カ月』(富士見書房)

○ 今瀬剛一『季語実作セミナー』(角川書店)

- 森澄雄『名句鑑賞事典』(三省堂)

○ 宇田喜代子『名句十二カ月』(角川書店)

- 柴田宵曲『古句を観る』(岩波文庫)

- 長谷川櫂『四めくり 四季のうた』(中公新書)

ざっと、それぞれの歳時記的な本と、その周辺を見てゆこう。まずは能村登四郎の『秀句十二カ月』。版元は富士見書房。千代田区富士見にある出版社なので富士見書房。JR飯田橋近く富士見といえば角川書店のビルが建つところ。

秀句十二か月 著:能村登四郎 富士見書房

そう、少しでも出版界を知る人ならば、富士見書房は角川書店と」同系の出版社であることは承知のはず。しかも、その角川書店とそのグループこそは、俳句関連の書籍を数多く刊行、出版界随一と言っていい歴史と実績を持つ。

というのもこれまた、俳句界に関心を持つ人なら、角川出版の創業者、角川源義(げんよし)その人が名の知れた俳人であり、自ら編者となった俳句歳時記も刊行していて、その長男があの角川春樹(この人もあまりにも著名な俳人)、長女が歌人で作家、さらに出版社・幻戯書房を創立、社長となった辺見じゅん(本名・真弓)といったこともよく知るはず。

さて本題の能村登四郎『秀句十二カ月』に戻ろう。著者の能村登四郎(のむらとしろう)は一九一一年、東京生まれ(二〇〇一年没)。水原秋桜子の主宰する「馬酔木」に投句。昭和二十三年「馬酔木」新人賞を得て俳壇デビュー。翌年「馬酔木」同人に。一九七〇年に自らも「沖」創刊、主宰。一九八一年「馬酔木」を辞す。句境は

長靴に腰埋め野分の老教師

春ひとり槍投げて槍に歩み寄る

霜掃きし箒しばらくして倒る

といった教師として、教育の現場から生じたと思われる静謐な思索を感じさせる句や、主宰する句誌「沖」の由来となった、

火を焚くや枯野の沖を誰か過ぐ

など、多くの人に知られる句を持つ。

その能村の『秀句十二カ月』のページをめくってみたい。

二月の「梅と涅槃会」の項。野沢凡兆、中村草田男の句と短い解説のあとに師の水原秋桜子の句、

伊豆の海や紅梅の上に波ながれ

の句が挙げられていて、

この句は、実景というより、光琳蒔絵のように、梅にその上を波を配し

た。構成された美を感じる。リアリズムからくる卑俗性や庶民感情をあえ

て避けて、高貴な精神美を志した作家の代表的な作品である。(以下略)

と解説されている。

二月十五日は釈迦入寂の日、涅槃会である。と記したあと、後藤夜半、永田耕衣、平畑静塔の涅槃像の三句を示し、つづいて「涅槃の翌日が西行忌になる」とあり、

花あれば西行の日とおもふべし

という、角川源義の句を挙げ、

「願わくは花の下にて春死なむそのきさらぎの望月のころ」という、あ

まりにも有名な西行の歌の心を踏んだ一句である。この句は「西行忌」と

いうところを「西行の日」として固定化を避けて成功している。「花あれ

ば」も軽い打ち出し方で、表現技術のうまさを見ることができる。必ず

思い出す句である。涅槃会が過ぎるとようやく春のぬくもりが感じられ

るようになる。

次は八月、季題は「朝顔」。といっても、この季題は秋。これまた、少しでも俳句に親しむ人なら常識。

「朝顔や宗祇を起こすおもひもの」というこの句は「おもひもの」が「想い者」、つまり葬儀の愛人となると、下司に勘ぐれば、バレ句ともとれる。作者の松江重頼は江戸初期、談林派を起こした西山宗因と同門、松永貞徳にも師事。俳句指導書『毛吹風』を刊行)。登四郎はこの句を紹介したあと日野草城の、

朝顔やおもひを遂げしごとしぼむ

を引き、

何やら思わせる句だが、表面から見てもうまい句である。そして「ミヤ

コホテル」よりはるかにエロティシズムが匂う。(以下略)

と感想をのべている。なお、「ミヤコホテル」とは、京都のホテル名であり、また

けふよりの妻と泊まるや宵の春

枕辺の春の灯(ともし)は妻が消しぬ

や、

春の灯や女は持たぬのどぼとけ

ちちろ虫女体の記憶よみがへる

などで俳壇に新風(淫風も?)巻き起こした。

この『秀句十二カ月』は四季折々の句とともに、台東区谷中育ちの著者のエッセイがつづられ、同じく下町育ちのぼくとしては、走馬灯のような、かつての東京幻影に出会えて嬉しい読み物となっている。

なお、著者の代表句ともいえる、

火を焚くや枯野の沖を誰か過ぐ

は、焚き火好きだったぼくが今日、生活の中で禁じられてしまった焚き火の句を可能なかぎり集めてみようと思ったときに、当然、収録させていただいている。(「焚き火系」俳句の作品二百句と蛇足的注釈『神保町「二階世界」巡り及び其の他』二〇〇九年・平凡社刊)